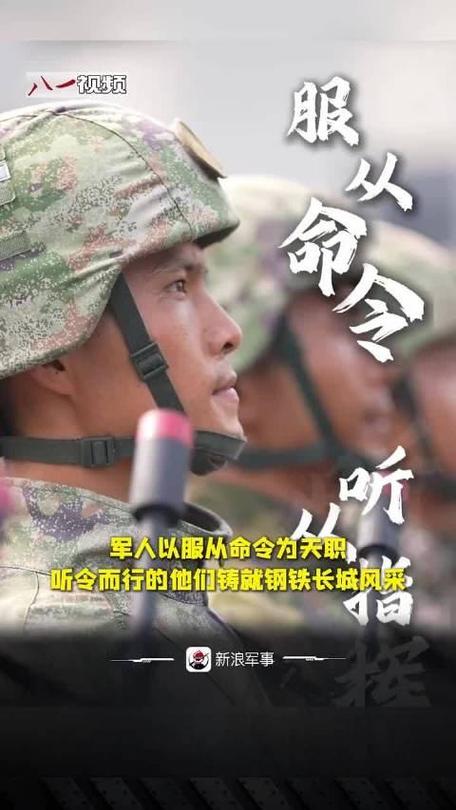

士兵服从命令是军队战斗力的核心基石,这一原则贯穿于军事活动的每一个环节,直接关系到任务的成败、军队的声誉乃至国家的安全,从新兵入伍的第一天起,“服从命令”就被刻入军人的行为准则,它不仅是对纪律的敬畏,更是对职责的坚守、对集体利益的 prioritization。

服从命令的本质,是对军事指挥体系的绝对信任,现代战争是系统与系统的对抗,任何一个环节的失误都可能导致全局的被动,士兵作为执行层,只有严格遵循上级指令,才能确保作战意图被准确传递和落实,在战术行动中,指挥官需要根据战场瞬息万变的情况做出决策,士兵的即时服从能够避免因犹豫或擅自行动造成的战机延误,历史上,因士兵严格执行命令而扭转战局的案例不胜枚举:诺曼底登陆中,伞兵部队精准按计划空降,虽出现分散但依然各自完成任务,为后续登陆开辟了通道;反之,若士兵以个人判断替代命令,轻则导致任务失败,重则造成大量伤亡。

服从命令并非机械盲从,而是建立在理解与纪律基础上的自觉行动,军队通过严格的训练,让士兵掌握专业技能,同时培养其“令行禁止”的素养,这种素养体现在日常的队列训练、战术演练中,更体现在极端环境下的坚守,抗美援朝长津湖战役中,志愿军战士在零下40度的严寒中潜伏数日,直至冻成冰雕也未暴露目标,正是对“坚守阵地”这一命令的绝对执行,为战役胜利赢得了关键时间,这种服从背后,是对战争目的的深刻认知——明白自己为何而战,从而将命令内化为行动自觉。

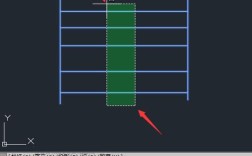

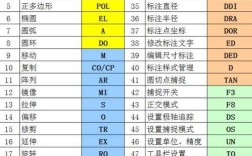

从组织行为学角度看,军队的高效运转依赖于明确的层级权力结构,命令的传递自上而下,形成“指挥链”,确保信息传递的准确性和行动的一致性,若士兵可以随意质疑或拒绝命令,指挥链将断裂,军队将沦为乌合之众,下表展示了不同层级命令对士兵行动的要求及其意义:

| 命令层级 | 典型场景 | 对士兵的要求 | 军事意义 |

|---|---|---|---|

| 战略命令 | 最高统部下达作战方针 | 理解战争全局,明确自身任务定位 | 确保军队行动与国家战略目标一致 |

| 战术命令 | 连/营指挥官布置具体任务 | 精确执行,灵活应对战场变化 | 实现局部战术目标,支撑战略达成 |

| 紧急命令 | 战场突发情况下的即时指令 | 反应迅速,无条件服从 | 化解危机,减少损失 |

值得注意的是,服从命令与独立思考并非对立,在特殊情况下,如遭遇明显违法或违背人道主义的命令时,士兵有权提出异议甚至拒绝,但军事法律体系已对“合法命令”与“非法命令”做出明确界定,士兵需在专业指导下判断。《日内瓦公约》明确规定,士兵不得执行屠杀平民、虐待战俘等命令,此时服从“非法命令”反而会构成犯罪,军队在强调服从的同时,也注重培养士兵的法律意识和道德判断力,确保“服从”始终在正义与规则的框架内进行。

在现代信息化战争中,服从命令的内涵也在延伸,随着无人机、人工智能等装备的应用,士兵可能需要远程操控设备或处理复杂数据,这要求其不仅服从传统指令,还要具备对技术命令的理解和执行能力,但无论战争形态如何变化,“服从命令”作为军队凝聚力和战斗力的根本不会改变,它依然是军人最核心的素养之一。

相关问答FAQs

Q1:士兵是否可以拒绝执行自己不同意的命令?

A1:士兵不能随意拒绝执行命令,但有权拒绝执行明显违法或违背军人职责的命令,根据《中国人民解放军纪律条令》,士兵对命令有疑问时,可以向指挥员提出,但在指挥员未改变命令前仍需执行;若命令涉及违反国家法律、军队纪律或人道主义原则,士兵有权拒绝执行,并向上级机关报告,这种“有限拒绝权”既维护了命令的权威性,又防止了权力滥用。

Q2:服从命令是否会抑制士兵的主动性和创造性?

A2:不会,服从命令强调的是对上级决策的执行,而主动性和创造性主要体现在“如何更好地执行命令”上,军队鼓励士兵在理解作战意图的基础上,根据战场实际情况灵活调整战术,只要不违背命令的核心目标,在遭遇突发敌情时,士兵可采取应急措施应对,但事后需及时向上级汇报,这种“在服从中创新”的模式,既能保证行动统一性,又能发挥士兵的主观能动性。