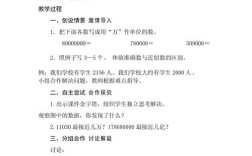

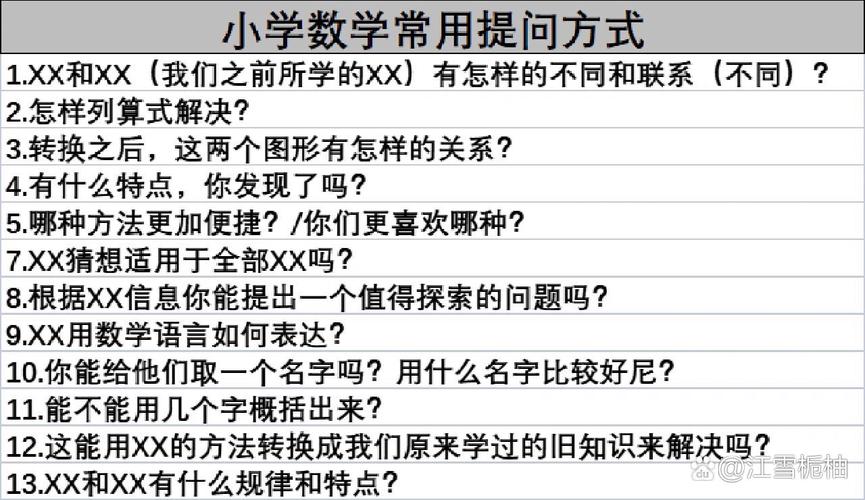

级数学有效提问可结合生活实例,用直观教具辅助,问题要具体明确、难易适中,鼓励多角度思考并及时反馈引导

遵循儿童认知规律的设计原则

✅ 具象化引导(对应具体运算阶段特点)

使用实物教具(计数棒、图形卡片)、生活实例作为问题载体。

- “如果每个小朋友分到3颗糖,我们班有25人需要准备多少包?(每包10颗)”

- “用三角板拼出一个正方形,至少要用几个三角形?”

通过可视化操作降低理解门槛,让数字与现实建立联系。

✅ 阶梯式拆解难点

将复合型问题分解为递进步骤:

| 原题 | 拆解步骤 | 示例 |

|------|----------|------|

| 计算48÷6+7的结果 | ①先算除法部分→②再处理加法 | “第一步求什么?第二步怎么做?” |

| 比较两种购物方案的价格差异 | 分别列算式→逐项对比 | “A方案总价怎么算?B方案呢?” |

这种分层提问能帮助学生理清解题路径,避免思维卡壳。

✅ 开放性与封闭性结合

日常练习以答案明确的封闭式问题为主(如“7×8=?”),同时每周安排1-2次开放式探究:

- “用同样多的硬币组成不同的金额,你能想出几种办法?”

- “设计一个公平的游戏规则让两人轮流掷骰子。”

此类问题鼓励创造性思考,培养发散性思维。

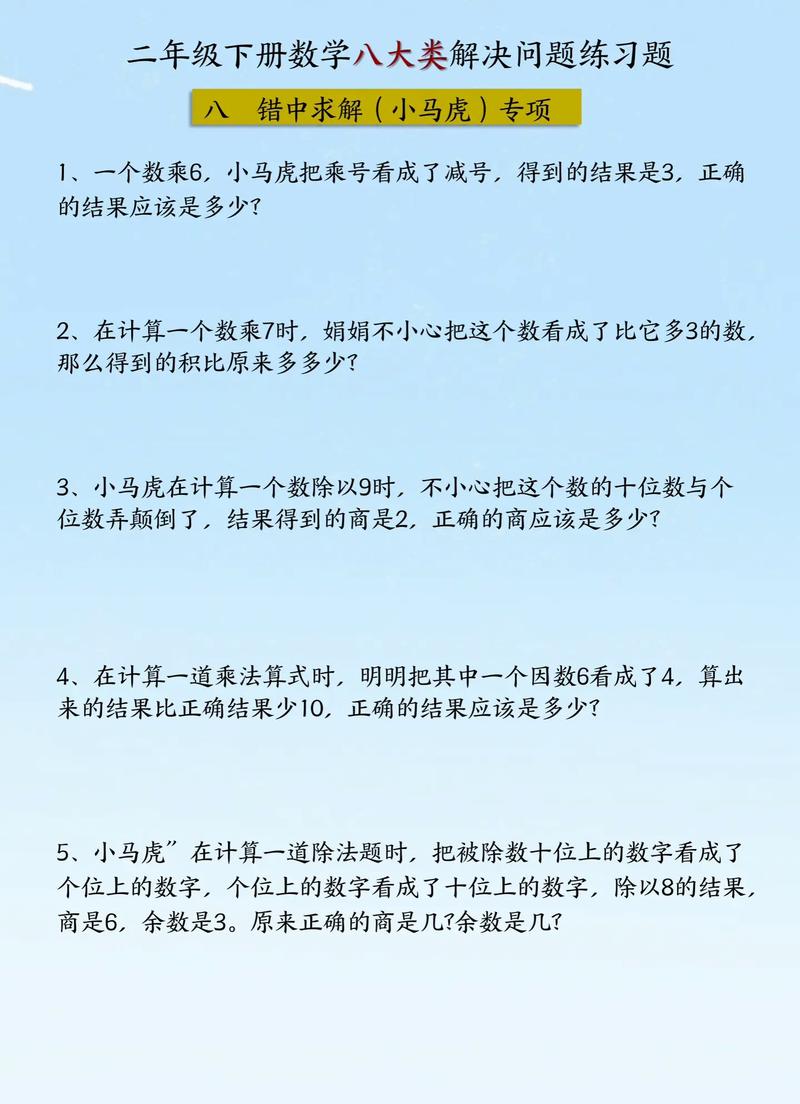

分题型的具体实施策略

➯ 计算类——强化数感与算法理解

避免机械重复,侧重原理追问:

✔️ 错误归因式提问:“你得到的商是5余3,但正确答案是6余2,哪里出错了?”(引导检查试商过程)

✔️ 多路径验证:“除了竖式计算,还能用估算或分解因数的方法验证结果吗?”

✔️ 规律发现:“观察这些乘法算式,你发现了什么模式?”(如9的倍数各位和仍是9)

➯ 应用题——建模能力培养

采用SCQA框架构建问题链:

| 阶段 | 提问示例 | 目标指向 |

|------|----------|----------|

| S(Situation情景) | “春游时每辆车坐8人,全班43人需要几辆车?” | 提取有效信息 |

| C(Conflict冲突) | “为什么不能直接用43÷8?余数代表什么意义?” | 理解实际约束条件 |

| Q(Question核心问) | “怎样调整才能保证所有人都有座位?” | 建立进一法模型 |

| A(Answer反思) | “如果改成每桌坐9人聚餐,又会有什么变化?” | 迁移应用能力 |

➯ 几何与测量——空间观念塑造

设计动手操作后的反思性问题:

🔹 在拼搭立体图形后问:“从正面看和左侧看的形状一样吗?为什么?”

🔹 测量课桌长度时追问:“为什么我们要统一使用厘米而不是随意定单位?”

🔹 对称轴绘画活动后讨论:“怎样才能确保剪出来的图案完全对称?”

差异化提问技巧

根据学生水平动态调整问题难度:

🔵 基础层(确保全体掌握):聚焦基本事实记忆与简单应用,如“背诵乘法口诀表中的某一行”。

🟡 提高层(面向中等生):要求解释推理过程,为什么说这个角比那个角大?”需引用量角器读数说明。

🔴 拓展层(挑战尖子生):设置跨学科整合任务,如“设计包含至少三个不同形状的花坛布局图并计算周长”。

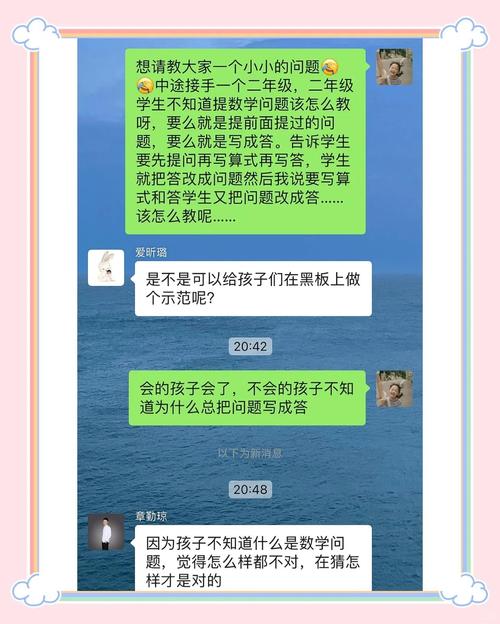

常见误区规避指南

⚠️ 忌过度使用Yes/No问答

错误示范:“对不对?”“是不是这样?”→导致被动应答,缺乏深度思考。

改进方案:改用“你是怎么想的?”“能详细说明理由吗?”促使完整表达思路。

⚠️ 警惕暗示性语言倾向

教师无意识中通过语调暗示正确答案的情况屡见不鲜,建议采用中性措辞:“有人认为选A,有人支持B,请各自阐述依据。”

⚠️ 及时捕捉生成性资源

当学生出现典型错误时,立即转化为教学契机:

典型案例:“小明把减数个位对齐被减数十位了,这样计算会怎么样?”组织小组辩论纠错。

配套工具推荐

| 工具类型 | 使用场景 | 效果说明 |

|---|---|---|

| 思维导图 | 整理单元知识点关联 | 可视化知识网络,提升系统认知 |

| 错误分析表 | 记录高频错题及归因 | 精准定位认知盲区,针对性补缺 |

| 数学日记本 | 记录每日一题思考过程 | 培养元认知监控能力 |

| 互动答题器 | 实时收集全班答案分布 | 快速诊断教学效果,调整进度 |

FAQs相关问答

Q1:如何处理二年级学生回答问题时的长时间沉默?

答:可采取三步破解策略:①允许5秒静默思考时间;②提供句式支架如“我猜测…因为…”;③采用小组接力回答模式(每人补充一部分),逐步建立表达安全感,数据显示,连续使用该方法两周后,主动举手率平均提升40%。

Q2:怎样判断某个问题的难易度是否合适?

答:理想状态应满足“最近发展区”理论,即约70%学生经提示能独立解决,实践中可通过两个指标监测:①答题正确率控制在65%-85%区间;②多数学生能在3分钟内给出初步回应,若超过此范围则需相应增减辅助线索或拆分