恶意招聘是指用人单位以虚假招聘信息为手段,通过发布不实岗位需求、隐瞒关键信息或设置不合理条件等方式,侵害求职者合法权益的行为,这种行为不仅扰乱了正常的就业市场秩序,也对求职者的身心造成了严重伤害,近年来随着就业市场竞争加剧,恶意招聘现象愈发凸显,亟需引起社会各界的重视。

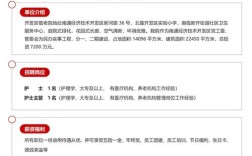

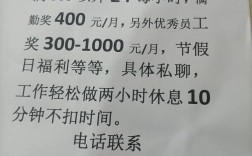

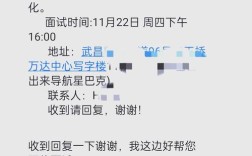

恶意招聘的表现形式多样,从招聘环节到后续操作,往往存在诸多陷阱,在信息发布阶段,部分企业为吸引流量或完成招聘指标,虚构岗位名称,将销售岗位包装成“市场专员”“运营顾问”,或将无底薪岗位美化为“高提成岗位”;有的则隐瞒工作内容,如招聘“文员”实际从事电话推销,招聘“行政助理”却要求参与非法集资活动,在招聘流程中,常见的不合理设置包括:要求求职者缴纳培训费、服装费、保证金等费用,或以“实习考核”为名让求职者免费工作数周;利用“群面”“无领导小组讨论”等形式进行毫无意义的重复面试,实则借机收集求职者信息;甚至在招聘结束后,以“岗位已满”“编制冻结”等理由单方面毁约,导致求职者错失其他就业机会。

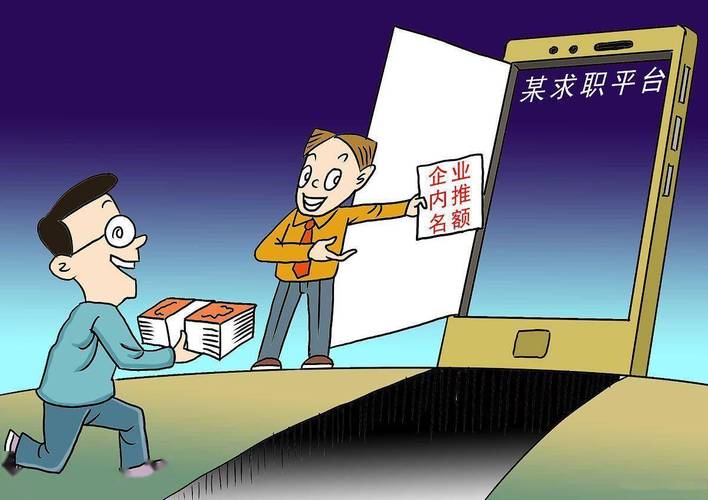

从动机来看,恶意招聘背后往往隐藏着多种利益驱动,部分企业将招聘作为廉价劳动力的来源,通过虚假岗位招聘实习生或应届生,让其从事基础性工作,支付极低报酬甚至不支付报酬,美其名曰“体验职场”;有的企业为获取用户数据或商业情报,在招聘过程中要求求职者填写详细个人信息、过往项目经验,甚至获取其社交媒体账号权限,达到信息窃取目的;还有的企业出于恶意竞争目的,通过频繁发布招聘信息打探其他企业薪酬体系或人才结构,干扰正常市场秩序;更有甚者,利用招聘名义实施诈骗,如以“海外高薪就业”为诱饵,骗取求职者财物,或诱导其参与传销等非法活动。

恶意招聘对求职者和就业市场的危害是多方面的,对求职者而言,不仅浪费了时间、精力和金钱成本,还可能因个人信息泄露遭遇诈骗、骚扰,甚至陷入法律风险,对于就业市场,恶意招聘行为破坏了公平竞争环境,导致求职者对招聘信息产生信任危机,增加了求职难度,同时也损害了诚信企业的声誉,不利于人力资源的合理配置,从长远来看,这种行为若不加以遏制,会加剧就业市场的“劣币驱逐良币”效应,影响整个社会的就业生态。

为应对恶意招聘,求职者需提高警惕,掌握基本的辨别方法,在投递简历前,应通过企业官网、天眼查等渠道核实企业资质,查看是否存在劳动纠纷、行政处罚等记录;面对“高薪低要求”“无需经验即可上岗”等异常诱人的招聘信息,要保持理性判断,警惕潜在陷阱;面试过程中,对于要求缴纳费用、提供与岗位无关的敏感信息等不合理要求,应果断拒绝;若遭遇恶意招聘,要及时保留招聘截图、聊天记录、劳动合同等证据,向劳动监察部门、市场监管部门投诉,或通过法律途径维权,政府部门应加强对招聘平台的监管,完善相关法律法规,加大对恶意招聘行为的处罚力度;招聘平台需履行审核责任,建立企业信用评价体系,及时清理虚假招聘信息;企业则应树立诚信招聘理念,规范招聘流程,共同营造健康的就业环境。

相关问答FAQs

Q1:如何辨别招聘信息是否为恶意招聘?

A1:可通过以下方式辨别:一是核实企业信息,通过官方渠道查询企业注册信息、经营范围及信用记录;二是警惕异常条件,如“无学历要求、无经验即可月薪过万”“先交费后上岗”等;三是观察招聘细节,模糊的岗位描述、不明确的薪资结构、频繁更换的面试地点等均需警惕;四是参考他人评价,通过网络搜索企业口碑及招聘评价,了解是否存在恶意招聘前科。

Q2:遭遇恶意招聘后,有哪些合法维权途径?

A2:维权途径包括:一是收集证据,保存招聘信息截图、聊天记录、转账凭证、劳动合同等;二是向监管部门投诉,可向当地人社局劳动监察大队、市场监管局举报虚假招聘或违法行为;三是申请劳动仲裁,若涉及欠薪、违法解除劳动关系等,可向劳动争议仲裁委员会申请仲裁;四是提起诉讼,对造成严重损害的,可通过法院提起民事诉讼要求赔偿;五是向媒体曝光或寻求法律援助,通过舆论压力或专业律师帮助维护权益。