近年来,“中兴招聘毁约”事件引发了社会各界的广泛关注,尤其是对高校应届毕业生群体造成了较大影响,这一事件不仅暴露了部分企业在招聘管理中存在的漏洞,也反映出当前就业市场中契约精神的缺失,值得深入剖析。

事件背景与经过

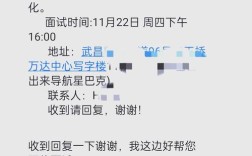

中兴通讯作为国内领先的通信设备制造商,常年位列高校毕业生雇主榜前列,其校招岗位竞争激烈,吸引了大量优秀毕业生,2022年前后,多名应届毕业生反映,已通过中兴通讯的多轮面试、收到录用通知并签订三方协议,甚至部分学生已按要求提交了体检报告、背景材料等,却在临近入职时突然收到公司通知,称因“业务调整”“岗位缩减”等原因取消录用,这一突如其来的变动,让许多毕业生陷入求职困境——他们已放弃其他工作机会,部分学生还支付了违约金,面临“毕业即失业”的窘境。

据不完全统计,此次受影响的学生涉及全国多所高校,涵盖软件、硬件、算法等多个技术岗位,毕业生们通过社交媒体、集体维权等方式发声,要求中兴通讯履行协议或承担相应责任,事件逐渐发酵并引发媒体关注,尽管中兴通讯后续发布声明,称将“妥善处理相关问题”,但具体赔偿方案和后续进展仍与学生诉求存在较大差距,导致矛盾持续。

毁约原因的多维度分析

企业招聘毁约往往并非单一因素导致,结合中兴事件及行业共性,可从以下角度探究原因:

(一)企业战略与市场环境的不确定性

通信行业技术迭代速度快,受政策调控、国际竞争、市场需求波动影响较大,5G建设周期、芯片供应链限制、海外市场拓展受阻等因素,可能导致企业临时调整业务布局和招聘计划,中兴通讯作为跨国企业,其业务规划需应对复杂的外部环境,一旦市场预期发生变化,企业可能优先收缩成本,校招岗位成为“可调整”的选项之一,这种“市场风险”不应由处于弱势地位的应届毕业生独自承担。

(二)内部招聘管理的流程缺陷

从事件过程看,中兴通讯的招聘流程存在明显漏洞:从发放录用通知到取消录用间隔较长,部分岗位在签约后仍进行“二次筛选”,反映出企业缺乏科学的招聘需求预测机制和规范的用工审批流程,可能存在业务部门与HR部门信息不同步,导致“超招”或“虚招”;部分企业为吸引人才,在招聘时过度承诺入职时间、岗位性质等内容,后期又因内部规划变动随意毁约,严重损害企业形象。

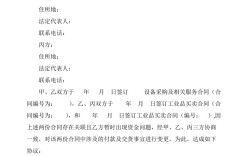

(三)法律与契约意识的淡薄

根据《中华人民共和国劳动合同法》及《全国普通高等学校毕业生就业协议书》规定,用人单位与毕业生签订三方协议后,不得擅自解除;否则需承担违约责任,包括支付违约金、赔偿毕业生损失等,但实践中,部分企业将违约金标准设置过低(如普遍为3000-5000元),远低于毕业生因毁约产生的机会成本(如放弃其他工作的薪资、备考时间、违约金等),导致企业违约成本过低,缺乏约束力,部分企业利用毕业生维权成本高、举证难等弱点,试图通过“协商”“拖延”等方式逃避责任。

对各方的影响及反思

(一)对毕业生的直接伤害

应届毕业生处于从校园到社会的过渡期,求职时间窗口集中,一旦遭遇毁约,不仅面临经济损失(如已支付的违约金、重新求职的交通住宿成本),更可能因错过校招黄金期而产生心理压力,影响职业规划,部分学生为进入中兴通讯,拒绝了其他企业的offer,甚至放弃了考研、留学计划,毁约事件直接打乱了其人生节奏。

(二)对企业声誉的长远损害

虽然短期来看,毁约可能帮助企业降低用工成本,但长期而言,这种行为将严重透支企业信誉,在信息高度透明的时代,负面事件通过社交媒体快速传播,可能导致企业在未来招聘中失去优秀人才青睐,影响员工士气和归属感,中兴通讯作为行业龙头企业,其毁约事件不仅损害自身品牌形象,也可能对整个通信行业的雇主口碑造成负面影响。

(三)对就业市场的警示作用

事件折射出当前就业市场中“企业强、学生弱”的不平等地位,暴露出校招监管机制的不足,毕业生在签约过程中缺乏有效的话语权和保障渠道,而企业的违约行为缺乏及时、有力的约束,这提醒相关部门需加强对企业招聘行为的规范,完善劳动法律法规的执行细则,同时推动建立毕业生就业维权绿色通道,维护市场公平。

应对建议与改进方向

(一)对企业:强化责任意识,优化招聘管理

企业应树立“人才是第一资源”的理念,将招聘计划与长期战略紧密结合,避免盲目扩张或随意收缩,在招聘过程中,需建立科学的需求预测机制,确保岗位信息的真实性和稳定性;签订三方协议前,应充分评估用工风险,避免因短期变动牺牲学生利益,企业应主动承担违约责任,制定合理的赔偿方案,包括但不限于支付违约金、补偿重新求职费用、提供实习机会等,以最大限度降低毕业生损失。

(二)对毕业生:提高风险意识,理性应对维权

毕业生在求职过程中,应仔细阅读三方协议条款,明确违约责任和争议解决方式,不盲目“押注”单一企业,需保留好录用通知、沟通记录等证据,一旦遭遇毁约,可通过学校就业指导中心、劳动监察部门、法律途径等渠道维权,必要时借助媒体和社交平台的力量,推动问题解决。

(三)对学校与政府:加强监管与服务,完善保障体系

高校应加强对毕业生的就业指导,普及劳动法律知识,帮助学生识别招聘风险;积极与企业沟通,建立招聘单位信用评价机制,对存在频繁毁约行为的企业采取限制合作等措施,政府部门需进一步完善就业相关法律法规,提高企业违约成本,明确毁约赔偿标准;畅通维权投诉渠道,简化处理流程,为毕业生提供及时有效的法律支持。

相关问答FAQs

Q1:遭遇企业招聘毁约,毕业生可以主张哪些赔偿?

A:根据《全国普通高等学校毕业生就业协议书》和相关法律规定,毕业生可主张的赔偿包括:1)协议中约定的违约金;2)因毁约直接产生的经济损失,如已支付给其他单位的违约金、参加招聘考试的费用等;3)可预期利益损失,如因错过校招黄金期导致的薪资差额(需提供合理证据),建议毕业生与企业协商,协商不成可向当地劳动仲裁部门申请仲裁或向法院提起诉讼。

Q2:企业以“业务调整”为由毁约,是否需要承担全部责任?

A:即使企业因业务调整需要缩减岗位,只要已签订三方协议,原则上仍需承担违约责任,除非协议中明确约定“因不可抗力导致岗位取消可免责”,但“业务调整”通常不属于不可抗力(如自然灾害、战争等),企业需举证证明调整的必要性和真实性,否则仍需按约定或法定标准赔偿,实践中,若企业仅以“优化人员结构”“岗位合并”等模糊理由毁约,且无充分证据,毕业生有权要求其承担全部违约责任。