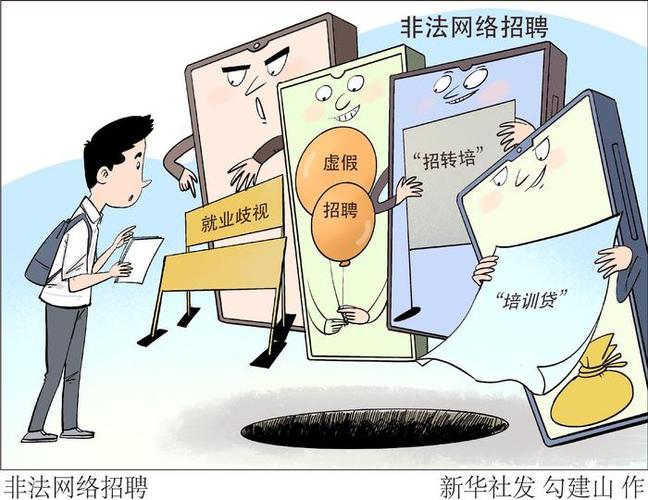

在当前就业市场竞争日益激烈的背景下,求职者常常面临“虚假招聘”的困扰,所谓虚假招聘,指的是部分企业或个人以招聘为名,实际却从事与招聘无关的活动,如诈骗信息收集、推销产品、非法牟利甚至违法犯罪等,这种现象不仅浪费了求职者的时间和精力,更扰乱了正常的就业市场秩序,甚至对求职者的人身财产安全构成威胁,据相关调查显示,超过60%的求职者在求职过程中曾遇到过疑似虚假招聘的信息,其中不乏高学历、有经验的职场人士,可见问题的普遍性和严重性。

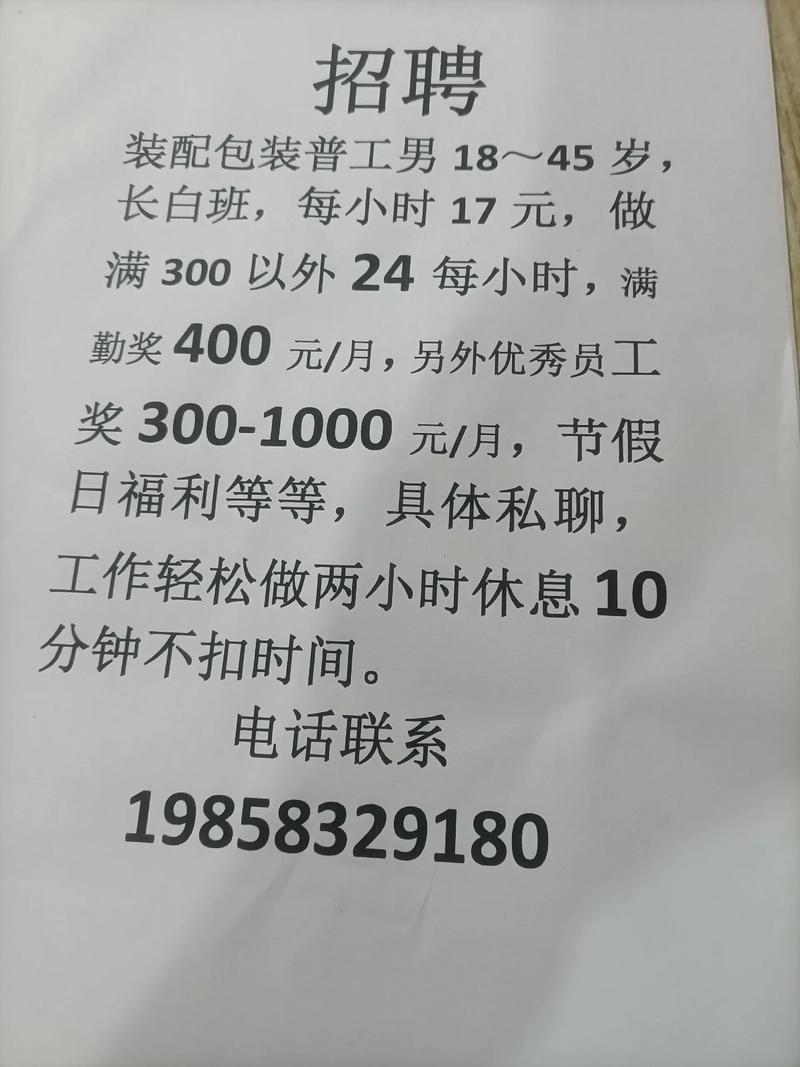

虚假招聘的表现形式多样,常见的包括但不限于以下几种:一是“挂羊头卖狗肉”,以高薪、低门槛岗位为诱饵,实际从事销售、保险推广或传销活动;二是“收费陷阱”,以培训费、服装费、保证金等名义向求职者收取费用,或诱导其购买产品;三是“信息窃取”,以招聘为名收集求职者的身份证号、银行卡信息、家庭住址等敏感数据,用于非法用途;四是“虚假流量”,部分企业为提升自身知名度或完成招聘指标,发布大量虚假职位信息,实则并不招人;五是“违法犯罪”,如以“高薪海外就业”为诱饵,实施偷渡、诈骗等犯罪活动。

虚假招聘泛滥的原因较为复杂,从企业角度看,部分中小企业为降低成本,通过虚假招聘获取客户资源或廉价劳动力;个别不良商家则将招聘作为诈骗手段,以牟取暴利,从招聘平台角度看,部分平台对入驻企业和职位的审核机制不完善,缺乏有效的信息核实手段,导致虚假信息得以发布;平台对虚假招聘的惩戒力度不足,违法成本低,难以形成有效震慑,从求职者角度看,部分求职者求职心切,对“高薪”“轻松”等诱惑缺乏警惕,容易落入陷阱;求职者对虚假招聘的辨别能力不足,缺乏维权意识和渠道,从监管层面看,相关法律法规尚不完善,对虚假招聘的界定和处罚标准不够明确,跨部门协同监管机制有待加强。

虚假招聘对求职者、企业和社会均造成了严重危害,对求职者而言,不仅可能导致经济损失,还可能因个人信息泄露而遭遇电信诈骗、身份盗用等风险;部分求职者甚至因陷入传销等非法组织而人身自由受限,对企业而言,虚假招聘破坏了公平竞争的市场环境,诚信企业的招聘需求被稀释,优质人才难以通过正规渠道匹配;虚假招聘事件曝光后,企业品牌形象受损,影响长远发展,对社会而言,虚假招聘加剧了就业市场的信任危机,导致求职者对招聘信息产生普遍怀疑,增加了就业匹配成本;虚假招聘背后往往隐藏着违法犯罪活动,威胁社会稳定和安全。

为有效遏制虚假招聘现象,需要政府、企业、平台和求职者多方协同发力,政府层面应完善相关法律法规,明确虚假招聘的法律责任,提高违法成本;加强监管力度,开展专项整治行动,严厉打击虚假招聘违法犯罪行为;建立全国统一的招聘信息监管平台,实现信息共享和动态监测,企业层面应坚守诚信经营原则,规范招聘流程,杜绝虚假招聘行为;加强内部管理,对招聘信息进行严格审核,确保真实性和合法性,招聘平台作为信息发布的重要载体,应切实履行主体责任,建立健全审核机制,对企业和职位的资质进行严格核验;运用大数据、人工智能等技术手段,提高虚假信息的识别和过滤能力;畅通投诉举报渠道,对违规企业和职位及时处理并向社会公示,求职者自身也应提高警惕,增强辨别能力,通过正规渠道求职,对“高薪低门槛”“无需经验”等异常招聘信息保持警惕;不轻易向陌生账户转账,不随意提供个人敏感信息;遇到虚假招聘时,及时向劳动监察部门、公安机关或招聘平台投诉举报,维护自身合法权益。

以下表格总结了虚假招聘的常见类型、特征及防范建议:

| 常见类型 | 主要特征 | 防范建议 |

|---|---|---|

| 虚假岗位型 | 薪资远高于市场水平,要求低,工作内容模糊 | 核查企业资质,通过官方渠道确认岗位真实性 |

| 收费陷阱型 | 以各种名义收取费用,如培训费、保证金、服装费等 | 正规招聘不收费,拒绝任何预先支付费用的要求 |

| 信息窃取型 | 过度收集无关个人信息,如身份证号、银行卡密码、家庭详细住址等 | 保护个人隐私,仅提供必要求职信息,不泄露敏感内容 |

| 传销诈骗型 | 要求发展下线,缴纳“入门费”,或以“海外高薪”为诱饵 | 了解传销特征,拒绝参与需交费或发展下线的“工作” |

| 虚假流量型 | 职位长期挂招,无回复,或企业频繁发布相同职位但实际不招人 | 观察企业招聘历史,选择反馈及时、招聘需求合理的正规企业 |

相关问答FAQs:

Q1:如何辨别招聘信息是否为虚假招聘?

A1:辨别虚假招聘可从以下几点入手:一是查看企业资质,通过“国家企业信用信息公示系统”等官方渠道核实企业注册信息;二是分析岗位描述,若薪资明显高于同行业水平、要求极低(如“学历不限、无经验即可”),或工作内容模糊不清,需提高警惕;三是关注招聘流程,正规企业通常有规范的面试流程,不会在面试前以任何名义收取费用或要求提供与岗位无关的敏感信息;四是核实招聘渠道,优先选择知名、正规的招聘平台,对通过社交媒体、短信等非正规渠道发布的招聘信息谨慎对待。

Q2:遇到虚假招聘应该如何维权?

A2:遇到虚假招聘时,首先应保留相关证据,如招聘信息截图、聊天记录、转账凭证等;可向招聘平台投诉举报,要求删除虚假信息并对涉事企业进行处理;可向当地劳动监察部门举报,或拨打12345政务服务热线、110报警电话(若涉及诈骗等违法犯罪行为);若造成经济损失,可向公安机关报案,或通过法律途径向涉事企业索赔,求职者还可通过“中国裁判文书网”等平台了解类似案例,增强维权意识和能力。