在求职过程中,“招聘骗简历”现象屡见不鲜,许多求职者不仅浪费了宝贵的时间和精力,甚至可能面临个人信息泄露、财产损失等风险,所谓“招聘骗简历”,指的是部分企业或个人以虚假招聘为名,实则收集求职者简历信息,其目的并非真正招人,而是用于其他非法或不道德的商业活动,这一现象不仅扰乱了正常的就业市场秩序,也对求职者的权益造成了严重侵害,亟需引起重视并加以防范。

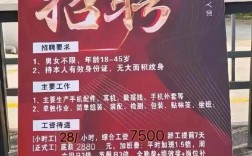

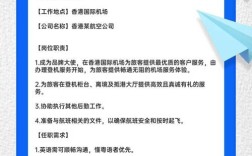

“招聘骗简历”的主要表现形式多样,常见的主要有以下几种:一是“数据收集型”,企业发布虚假职位信息,吸引大量求职者投递简历,目的是获取用户的联系方式、教育背景、工作经历等个人信息,再将这些信息出售给第三方机构(如培训机构、销售公司等)用于牟利;二是“廉价劳动力型”,以“实习”“试用”“项目合作”等名义,诱骗求职者免费或低价提供劳动力,实际工作中并无正式录用机会,企业只是借此降低人力成本;三是“传销或非法活动型”,一些不法分子打着招聘的幌子,实则是为了发展下线或从事传销、诈骗等违法犯罪活动,他们通常以“高薪”“低门槛”为诱饵,诱骗求职者缴纳“保证金”“培训费”或参与非法项目;四是“虚假宣传型”,企业发布的职位描述与实际工作内容严重不符,例如将销售岗位包装成“市场专员”“运营顾问”,将体力劳动岗位美化为“储备干部”,求职者入职后发现工作性质完全不同,被迫离职或陷入困境。

从骗取简历的动机来看,企业或个人之所以采取这种行为,核心利益驱动是主要原因,部分企业通过虚假招聘可以低成本获取大量人才信息,用于储备未来可能的人力资源需求,或直接将这些信息作为商品出售给有需求的企业,形成灰色产业链;一些小微企业或初创公司为了节省招聘成本,故意发布虚假职位,利用求职者的免费劳动力完成短期项目任务;不法分子则利用招聘作为幌子,实施更严重的诈骗行为,如以“入职体检费”“服装费”“培训费”等名义骗取钱财,或诱导求职者参与非法集资、传销等活动。

求职者如何识别“招聘骗简历”的陷阱?需要从多个维度进行警惕,观察招聘信息的真实性与合理性,职位要求过于模糊(如“招贤纳士,待遇从优”),薪资水平远高于行业平均水平(如“月薪3万,无经验要求”),工作内容与岗位名称严重不符(如“行政岗”却要求“具备销售经验”),这些往往是虚假招聘的信号,核实招聘单位的资质,可以通过“国家企业信用信息公示系统”查询企业是否存在异常经营,通过企业官网、官方邮箱(非个人邮箱)联系核实招聘信息,警惕使用QQ邮箱、163邮箱等非官方邮箱发布招聘信息的行为,注意招聘流程的规范性,正规企业的招聘流程通常包括简历筛选、笔试、面试(可能包含多轮)、背景调查、录用通知等环节,若招聘方急于要求面试、催促缴纳费用或要求提供过多与工作无关的个人信息(如家庭住址、身份证号、银行卡密码等),需高度警惕。

为防范“招聘骗简历”,求职者需采取以下具体措施:第一,选择正规招聘平台,优先选择知名、有资质的招聘网站,这些平台通常会对企业资质进行审核,降低虚假招聘风险;避免轻信社交媒体、论坛等非正规渠道发布的招聘信息,第二,保护个人信息安全,简历中无需包含身份证号、家庭详细住址、银行卡号等敏感信息,面试前可对个人信息进行脱敏处理;不随意下载不明来源的招聘APP或点击钓鱼链接,防止个人信息被窃取,第三,警惕收费要求,任何以“保证金”“培训费”“服装费”等名义要求求职者预先缴纳费用的招聘行为,均涉嫌违法,应坚决拒绝,第四,多方核实信息,对于心仪的职位,可通过企业官网、官方客服电话或LinkedIn等职场社交平台联系在职员工,核实招聘信息的真实性;面试时注意观察办公环境是否正规,若面试地点在偏僻场所或临时租用的民房,需提高警惕。

“招聘骗简历”不仅损害求职者权益,也对整个就业市场的健康发展造成负面影响,从企业层面看,虚假招聘会消耗求职者对招聘市场的信任度,长期来看会导致优质人才流失,企业自身也难以吸引到真正合适的员工;从社会层面看,这种现象助长了不良风气,破坏了公平竞争的就业环境,甚至可能引发社会矛盾,打击“招聘骗简历”需要多方合力:政府相关部门应加强对招聘平台的监管,完善法律法规,对发布虚假招聘信息的企业和个人进行严厉处罚;招聘平台应履行审核责任,建立企业资质审核机制,对违规账号进行封禁;求职者则需提高警惕,增强防范意识,学会运用法律武器维护自身权益。

以下是关于“招聘骗简历”的相关问答FAQs:

Q1:如何判断招聘信息是否为虚假招聘?

A:判断招聘信息是否虚假可从以下几点入手:一是看职位描述是否具体明确,正规招聘通常会详细列出岗位职责、任职要求、薪资范围(而非模糊的“待遇面议”)等;二是看薪资水平是否合理,若远高于行业平均或“无经验高薪”需警惕;三是看企业资质,通过官方渠道核实企业注册信息、经营状态等;四是看招聘流程,正规流程不会急于要求缴费或提供敏感信息,且面试地点通常为正规办公场所,可搜索企业名称+“招聘骗局”等关键词,查看是否有求职者曝光的负面信息。

Q2:若不幸遭遇“招聘骗简历”,应如何维权?

A:遭遇“招聘骗简历”后,可采取以下措施维权:一是保留证据,包括招聘信息截图、聊天记录、转账凭证、面试通知等;二是向招聘平台举报,要求平台下架虚假信息并封禁违规账号;三是若涉及财产损失(如被收取费用),可向当地劳动监察部门投诉或拨打12345热线举报,也可向公安机关报案(若涉及诈骗等犯罪行为);四是若因虚假招聘导致其他损失(如个人信息被滥用),可向法院提起民事诉讼,要求侵权方承担赔偿责任,建议求职者通过正规渠道求职,提前做好风险防范,避免自身权益受损。