校园招聘作为应届毕业生踏入职场的重要通道,本应是企业与人才的双向选择,但现实中却存在不少“坑人”乱象,让满怀期待的求职者屡屡受挫,这些乱象不仅浪费了求职者的时间与精力,更可能对其职业规划造成误导,甚至带来心理创伤。

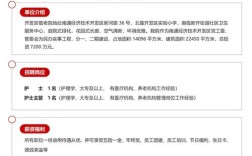

从招聘信息发布环节就开始暗藏玄机,部分企业为了吸引眼球,会模糊岗位核心职责,将“销售助理”包装成“管理培训生”,将“电话客服”美化成“客户关系管理”,甚至用“年薪百万”“快速晋升”等诱人词汇制造虚假期待,实际入职后,求职者才发现工作内容与描述严重不符,每天面临的是高强度的重复劳动或毫无成长空间的边缘化事务,更有甚者,在招聘信息中不写明薪资结构,只画出一个“高薪”饼,等到面试环节或录用通知后才告知薪资由“底薪+低提成”构成,且提成门槛高得难以实现,最终到手收入远低于预期。

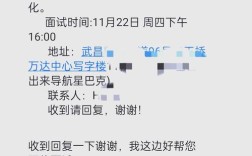

面试过程中的“套路”也屡见不鲜,一些企业采用“连环面试”战术,让求职者反复奔波于不同部门,经历多轮无意义的提问,最终却以“岗位暂停”“名额已满”等理由敷衍了事,本质上是在为免费获取求职者创意或完成招聘KPI凑数,还有企业将校园招聘当作“廉价劳动力”的来源,面试时承诺“转正机会”,却让应届生长期从事实习生工作,甚至以“考核不通过”为由不予转正,支付远低于正式员工的薪酬,更有甚者,在面试中过度打探个人隐私,询问婚恋计划、家庭背景等与岗位无关的问题,甚至要求求职者提供非必要的个人信息,存在信息泄露风险。

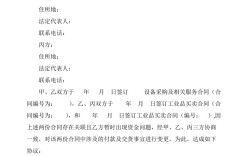

录用通知的“陷阱”同样不容忽视,部分企业在发放offer后会设置附加条件,如要求“必须在规定时间内放弃其他offer”“入职前需缴纳培训费或保证金”等,求职者一旦轻信,就可能陷入被动:若放弃其他机会后企业反悔,或入职后发现所谓“培训费”实为押金难以退还,维权成本往往较高,还有企业利用应届生缺乏社会经验的特点,在劳动合同中模糊试用期条款,约定“试用期延长至6个月”“试用期工资按80%发放且无社保”等,明显违反《劳动合同法》规定。

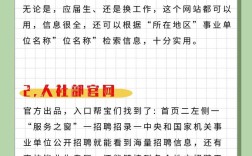

针对这些乱象,求职者需擦亮双眼:要通过企业官网、招聘平台评价等渠道核实企业资质,对模糊薪资、过度承诺的岗位保持警惕;面试中注意收集信息,对不合理要求及时拒绝,遇到隐私过度打探可礼貌回避;收到offer后仔细阅读合同条款,特别是薪资、试用期、岗位职责等内容,必要时咨询法律专业人士,相关部门也应加强对校园招聘的监管,严惩虚假招聘、侵权行为,为应届生营造公平、透明的求职环境。

相关问答FAQs

Q1:如何辨别校园招聘中的虚假信息?

A1:可通过以下方式辨别:①查看企业工商信息,确认其是否存在经营异常;②关注招聘细节,如岗位职责是否具体、薪资结构是否明确(避免“面议”“高薪”等模糊表述);③查询企业评价,通过职场社交平台或学长学姐了解企业口碑;④警惕“无笔试直接入职”“交费入职”等异常要求,正规招聘不会向求职者收取任何费用。

Q2:遭遇“虚假招聘”后,如何维权?

A2:①保留证据:保存招聘信息截图、聊天记录、面试通知、录用邮件等;②向平台投诉:若通过招聘网站投递,可向平台举报企业违规行为;③向劳动监察部门反映:若已入职且存在未签合同、欠薪等问题,可向当地劳动监察大队投诉;④法律途径:若造成实质性损失(如支付培训费),可收集证据向法院提起诉讼,或寻求法律援助。