2021届招聘工作在疫情后经济复苏的背景下展开,各大企业和用人单位纷纷调整招聘策略,以适应新的就业市场形势,这一届毕业生面临着前所未有的机遇与挑战,国家政策大力支持高校毕业生就业,企业扩招趋势明显;竞争压力依然存在,尤其是对专业能力、实践经验及综合素质的要求不断提高,以下从招聘趋势、行业特点、求职准备等方面展开分析。

2021届招聘市场呈现出线上化、智能化加速的特点,受疫情影响,线下招聘活动大幅减少,线上招聘平台成为主要渠道,企业通过直播带岗、空中宣讲会、AI面试等形式扩大招聘覆盖面,提高了招聘效率,智联招聘、前程无忧等平台推出“春招”“秋招”专场,联合数万家企业发布岗位信息,毕业生足不出户即可完成投递和面试,企业对数字化人才的需求激增,数据分析、人工智能、云计算等岗位的招聘人数同比增长显著,反映出产业升级对技术人才的迫切需求。

从行业分布来看,互联网、新能源、生物医药、高端制造等领域成为2021届毕业生的热门选择,互联网行业虽然面临监管政策调整,但头部企业仍保持较大招聘规模,尤其注重算法工程师、产品经理等岗位的人才储备;新能源行业受益于“双碳”目标,光伏、风电、新能源汽车等领域的岗位需求同比增长超30%;生物医药行业因疫情催化,研发、生产、检测等岗位需求旺盛;高端制造领域则随着国产替代加速,对机械、自动化等专业人才的需求持续上升,相比之下,传统行业如房地产、教培等招聘规模有所收缩,但部分细分领域仍存在机会,例如智慧城市、在线教育等新兴方向。

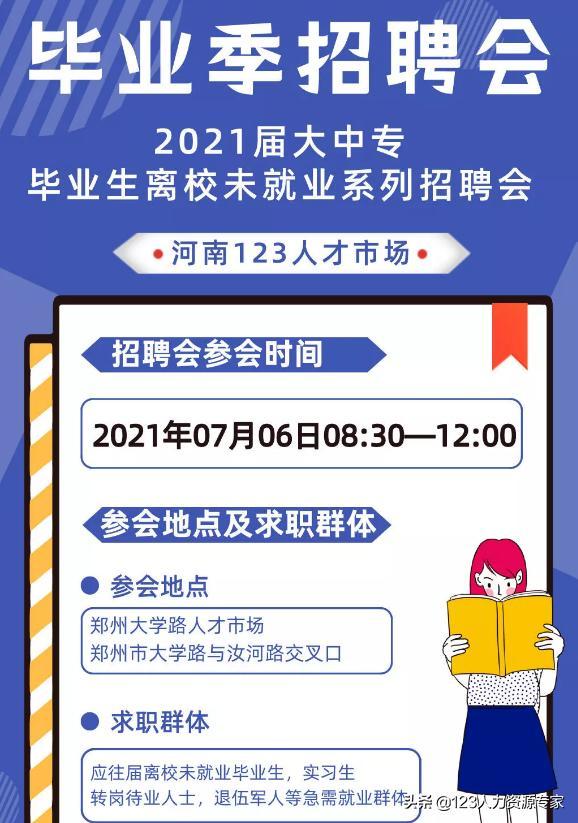

地域方面,一线城市依然是毕业生的首选,但新一线城市吸引力增强,北京、上海、深圳、广州凭借完善的产业生态和薪资优势,吸纳了大量人才;杭州、成都、武汉、南京等新一线城市则通过人才补贴、住房优惠等政策吸引毕业生,尤其是对本地高校毕业生的留存率显著提升,值得注意的是,随着远程办公的普及,部分企业开始接受跨地域办公,为毕业生提供了更多选择。

针对2021届毕业生的求职准备,建议从以下几个方面入手:一是明确职业规划,结合自身专业兴趣和行业趋势选择方向,避免盲目跟风;二是提升核心竞争力,通过实习、项目经验、技能证书等增强简历竞争力,例如计算机专业学生可考取AWS、阿里云认证,商科学生可参与案例分析大赛;三是善用招聘渠道,除了主流招聘平台,还可关注企业官网、校园招聘公众号、行业社群等资源;四是注重面试技巧,提前准备常见问题的回答,同时通过模拟面试提升表达能力。

以下是2021届部分热门行业招聘岗位及需求技能的简要对比:

| 行业 | 热门岗位 | 核心技能要求 | 平均起薪(元/月) |

|---|---|---|---|

| 互联网 | 算法工程师、产品经理 | Python/C++、机器学习、需求分析、项目管理 | 15000-25000 |

| 新能源 | 电池研发、系统工程师 | 电化学、热管理、MATLAB仿真、CAD制图 | 12000-20000 |

| 生物医药 | 研发专员、QA/QC | 分子生物学、HPLC、GMP规范、实验设计 | 10000-18000 |

| 高端制造 | 自动化工程师、工艺工程师 | PLC编程、SolidWorks、精益生产、六西格玛 | 8000-15000 |

2021届毕业生还需关注政策红利,如“三支一扶”“西部计划”等基层项目,以及国企、事业单位的专项招聘,这些岗位虽然薪资水平不及互联网行业,但稳定性强、福利完善,且能提供宝贵的基层工作经验。

相关问答FAQs:

Q1:2021届毕业生在求职时如何平衡“兴趣”与“薪资”?

A1:建议以职业发展为核心,短期可适当侧重薪资,但需结合行业前景和个人成长空间,若对技术有浓厚兴趣,可选择研发类岗位,即使起薪略低,但技术积累带来的长期回报更显著;若经济压力较大,可先进入高薪行业积累资本,再逐步向兴趣领域转型,关键是通过实习、与行业从业者交流等方式,充分了解岗位的真实工作内容,避免理想化或功利化选择。

Q2:非名校毕业生在2021届招聘中如何提升竞争力?

A2:非名校毕业生可通过“差异化竞争”策略突围:一是突出实践能力,如参与高质量实习、独立完成项目(如开发小程序、发表学术论文),用成果弥补学历差距;二是考取高含金量证书,如CPA、法律职业资格、PMP等,证明专业能力;三是利用地域优势,关注对本地高校友好的企业,或通过校友内推增加曝光机会;四是调整求职预期,先从中小企业或新兴领域切入,积累经验后再向头部企业流动,持续学习新技能(如数据分析、编程)也能显著提升竞争力。