任何成功的软文都始于深刻的“用户洞察”,在动笔之前,必须清晰地回答几个核心问题:我的目标受众是谁?他们的人口统计学特征(年龄、性别、地域、收入等)和心理特征(价值观、兴趣爱好、生活方式、消费习惯)是怎样的?他们当前面临什么样的痛点、痒点或爽点?他们渴望解决什么问题,又梦想达成什么目标?如果软文的内容无法精准地切中用户的真实需求,那么无论辞藻多么华丽,都将是无的放矢,一篇面向年轻职场妈妈的软文,其关注点可能是如何在繁忙的工作与育儿生活中找到平衡、如何为孩子挑选健康又便捷的辅食;而一篇面向科技爱好者的软文,则可能聚焦于最新技术的创新突破、对行业未来的颠覆性影响等,只有深入到用户的内心世界,才能找到与他们产生共鸣的钥匙。

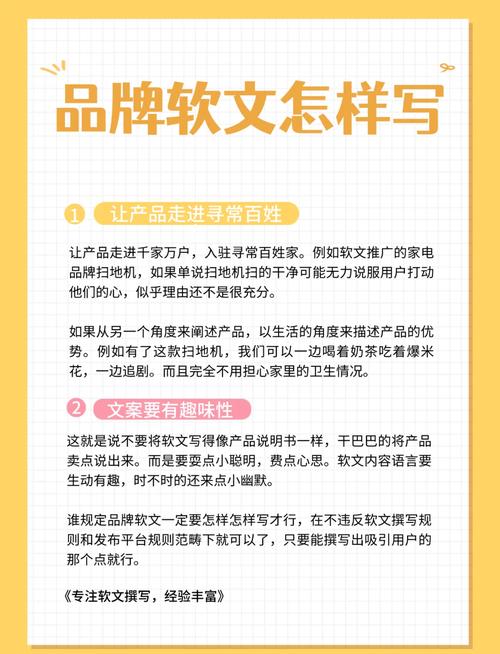

软文的灵魂在于其“价值导向”,用户阅读软文,本质上是在消费内容,而不是广告,必须为读者提供超越产品本身的价值,这种价值可以体现在多个层面:可以是实用的知识技能,比如一篇关于“如何通过合理膳食提升免疫力”的文章,在文末自然地引出某款营养补充品;可以是深刻的情感共鸣,比如一个关于“父亲用旧相机记录女儿成长”的温情故事,巧妙地融入某款相机的品牌理念;也可以是新颖的视角或有趣的信息,比如一篇盘点“未来十年最有可能改变生活的十大发明”的文章,其中详细介绍某项前沿技术,这种“先予后取”的策略,能够有效降低用户的防备心理,建立起“作者/品牌是乐于分享的专家/朋友”的良好印象,为后续的商业转化铺平道路。 结构的设计”,一篇逻辑清晰、结构流畅的软文,能够引导读者顺畅地阅读,并逐步被说服,一个经典的结构模型是“凤头、猪肚、豹尾”。“凤头”即引人入胜的开篇,可以用一个悬念、一个故事、一个数据、一个痛点提问等方式,迅速抓住读者的注意力,让他们产生“我想继续看下去”的欲望。“猪肚”则是文章的主体部分,需要围绕核心主题,层层递进地展开论述,这里可以运用“问题-原因-解决方案-案例佐证”的逻辑链条,或者采用“总-分-总”的结构,确保内容充实、论证有力,在论述过程中,要巧妙地将品牌或产品的核心卖点融入其中,让它成为解决用户问题的“最优解”,而不是生硬地推销。“豹尾”则是简短有力的结尾,需要总结全文核心观点,升华主题,并给出明确的“行动号召”(Call to Action, CTA),了解更多详情”、“点击链接领取试用装”、“参与讨论”等,引导读者完成从“阅读”到“行动”的转化。

在具体的“文字表达”层面,软文应追求“真诚、易懂、生动”,真诚是建立信任的基石,避免使用浮夸、虚假的宣传语,用平实、客观的口吻进行叙述,易懂意味着要考虑到目标读者的阅读水平,尽量使用他们熟悉的语言,避免过多生僻的行业术语,如果必须使用,也要给出清晰的解释,生动则要求运用多种修辞手法,如比喻、拟人、排比等,让文字更具画面感和感染力,多使用短句,控制段落长度,这样在手机等移动设备上阅读时会更加轻松,一个有效的方法是“讲故事”,人类天生对故事没有抵抗力,一个有血有肉的人物、一波三折的情节,比干巴巴的道理更能触动人心。

软文的成功离不开“数据驱动与持续优化”,在内容发布后,不能束之高阁,而要密切关注各项数据指标,如阅读量、完读率、评论数、转发分享数、点击转化率等,通过分析这些数据,可以了解哪些内容元素更受欢迎,哪些环节的转化率较低,从而为下一次创作提供优化方向,如果发现带有真实用户案例的软文分享率更高,那么后续就可以增加此类内容的比重;如果发现CTA按钮的位置或文案影响了点击效果,就可以进行A/B测试来寻找最优方案,这是一个不断迭代、持续改进的过程。

为了更直观地理解软文创作的关键要素,可以参考下表:

| 创作阶段 | 核心任务 | 关键问题与行动点 |

|---|---|---|

| 准备阶段 | 用户洞察与目标设定 | 受众画像是否清晰? 核心沟通信息是什么? 希望用户看完后做什么? |

| 构思阶段 | 价值挖掘与结构设计 | 能为用户提供什么独特价值? 如何设计吸引人的开头? 主体逻辑如何层层递进? 如何自然植入产品/品牌? |

| 撰写阶段 | 内容填充与文字打磨 | 故事/案例是否足够打动人? 语言是否真诚、易懂、生动? 是否有效运用了数据、引言等增强说服力? |

| 优化阶段 | 数据分析与迭代改进 | 发布后数据表现如何? 哪些指标表现优异/不佳? 如何根据反馈调整下一次的创作策略? |

编写一篇好的软文,是一个从理解人,到创造价值,再到有效沟通的系统工程,它要求创作者既要有“以用户为中心”的同理心,又要有“价值先行”的奉献精神,更要有“精于谋篇布局”的专业能力,通过将商业意图巧妙地包裹在有价值的内容之中,软文才能真正实现润物细无声的营销效果,成为连接品牌与消费者的坚实桥梁。

相关问答FAQs

如何判断一篇软文是否成功?仅仅看阅读量就够了吗?

解答:判断一篇软文是否成功,阅读量固然是一个基础指标,但绝非唯一标准,甚至不是最重要的标准,一个更全面的评估体系应包含多个维度,是用户参与度,这包括文章的评论数、点赞数、收藏数和转发分享数,高参与度通常意味着内容引发了用户的情感共鸣或提供了足够的价值,他们愿意花费额外的时间和精力进行互动,是行为转化率,这是衡量软文商业价值的核心,如果软文末尾有明确的行动号召,需要追踪有多少用户点击了链接、注册了账号、下载了资料、完成了购买等,转化率高,说明软文的“临门一脚”做得好,是品牌声量与口碑,通过监测社交媒体、论坛等渠道上关于品牌或产品的讨论,看软文是否提升了品牌的正面形象,是否改变了用户的认知,甚至是否促成了用户自发的口碑传播,是长期价值,一篇真正优秀的软文,其生命力可以延续很久,持续为品牌带来自然流量和潜在客户,综合评估软文的成功,需要结合曝光量、参与度、转化率、品牌影响力和长期效益等多个指标进行综合分析,才能得出客观的结论。

在软文中植入产品信息时,如何才能做到“自然不突兀”?

解答:在软文中自然地植入产品信息,避免让读者产生被推销的反感感,是软文创作的核心难点和艺术所在,关键在于“润物细无声”,将产品无缝融入到内容场景中,具体可以从以下几个方面入手:第一,场景化植入,将产品置于一个真实或虚构的用户生活场景中,让产品成为解决场景中某个问题的必要工具,在描写一个年轻人周末去野营的轻松故事中,可以自然地提到他使用了某款轻便耐用的帐篷和某款便携式咖啡壶,产品是美好体验的一部分,而非主角,第二,痛点-解决方案模式,先深入描绘用户遇到的某个具体痛点,引发其强烈共鸣,然后顺势引出产品是如何巧妙地、高效地解决了这个痛点,产品此时是“救星”的角色,其出现顺理成章,第三,专家/权威背书,通过塑造一个行业专家、资深用户或意见领袖的形象,由他们来“分享”或“推荐”产品,这种借他人之口的方式,比品牌自卖自夸要可信得多,第四,故事化叙述,将产品的研发故事、创始人的初心、用户的使用故事等作为内容的一部分,当读者被故事打动时,对品牌和产品的好感度会油然而生,植入也就变得非常自然,第五,克制与聚焦,避免在一篇软文中堆砌过多产品信息,试图面面俱到,通常聚焦于一到两个核心卖点,将其讲深讲透,效果远好于泛泛而谈,读者是来获取价值,而不是来看产品说明书的,只有当产品成为传递价值的载体时,它的出现才是最自然的。