在当今竞争激烈的商业环境中,公司被复制是许多企业面临的潜在风险,尤其是那些商业模式清晰、产品或服务具有可复制性的企业,要有效防止公司被复制,需要从多个维度构建系统性防护体系,而非依赖单一手段,以下从核心竞争力构建、壁垒设计、运营管理、法律保护及动态迭代五个方面展开详细分析。

构建不可复制的核心竞争力

核心竞争力是防止被复制的根本,它应具有独特性、价值性和难以模仿性。技术壁垒是硬核支撑,企业需持续投入研发,掌握核心专利或专有技术,科技企业可通过算法优化、硬件设计或生产工艺的创新,形成技术代差;传统企业则可通过技术改造提升效率或产品质量,如制造业的精密制造工艺。品牌与用户心智是软性壁垒,通过长期的品牌建设、优质服务和口碑积累,让用户对品牌产生情感依赖或认知惯性,消费品牌通过独特的品牌故事、IP联名或用户社群运营,使品牌成为用户选择的“默认选项”,而非单纯比较价格或功能。团队能力是核心竞争力落地的关键,核心团队的专业经验、行业资源及协作能力难以被快速复制,尤其是创始人对行业的深刻理解、战略眼光及组织文化塑造能力,是企业长期发展的“灵魂”。

设计多维度的商业壁垒

在核心竞争力基础上,需通过商业壁垒降低被复制的可能性。数据壁垒是数字时代的核心优势,企业通过长期运营积累用户行为数据、交易数据或行业数据,通过数据分析优化产品、精准营销,形成“数据-反馈-优化”的闭环,电商平台通过用户消费数据推荐个性化商品,提升用户粘性,新进入者因缺乏数据积累难以在短期内匹配体验。渠道壁垒同样关键,尤其是对依赖线下渠道的企业,通过独家代理、区域深耕或与渠道商深度绑定(如利润分成、长期合作),构建难以渗透的渠道网络,快消品企业通过经销商层级管理及区域保护政策,限制竞争对手的渠道渗透。规模效应壁垒则通过扩大市场份额降低成本,形成价格优势,当企业规模达到一定阈值后,边际成本递减可使新进入者在价格战中处于劣势,物流企业通过庞大的配送网络提升效率,新企业因初期规模小、单位成本高难以竞争。

强化运营管理与组织韧性

运营层面的细节优势往往被忽视,却是防止复制的关键。供应链管理能力直接影响产品成本、质量及交付效率,企业通过与核心供应商建立长期战略合作、垂直整合供应链或采用柔性生产系统,确保供应链的稳定性和灵活性,新能源汽车企业通过锁定锂矿资源自建电池产能,规避原材料价格波动风险,同时降低生产成本。组织文化与流程方面,独特的价值观、工作流程及决策机制可提升组织效率,使竞争对手即使模仿业务模式,也难以复制组织能力,互联网企业通过“扁平化管理+快速试错”的文化,加速产品迭代速度,而传统科层制企业难以在短期内复制这种敏捷性。客户关系管理(CRM)的深度运营同样重要,通过会员体系、专属服务或个性化关怀,提升用户生命周期价值,使用户迁移成本高于新产品的短期吸引力,高端服务机构通过客户经理一对一服务,建立深度信任关系,用户不会因低价竞争轻易更换服务商。

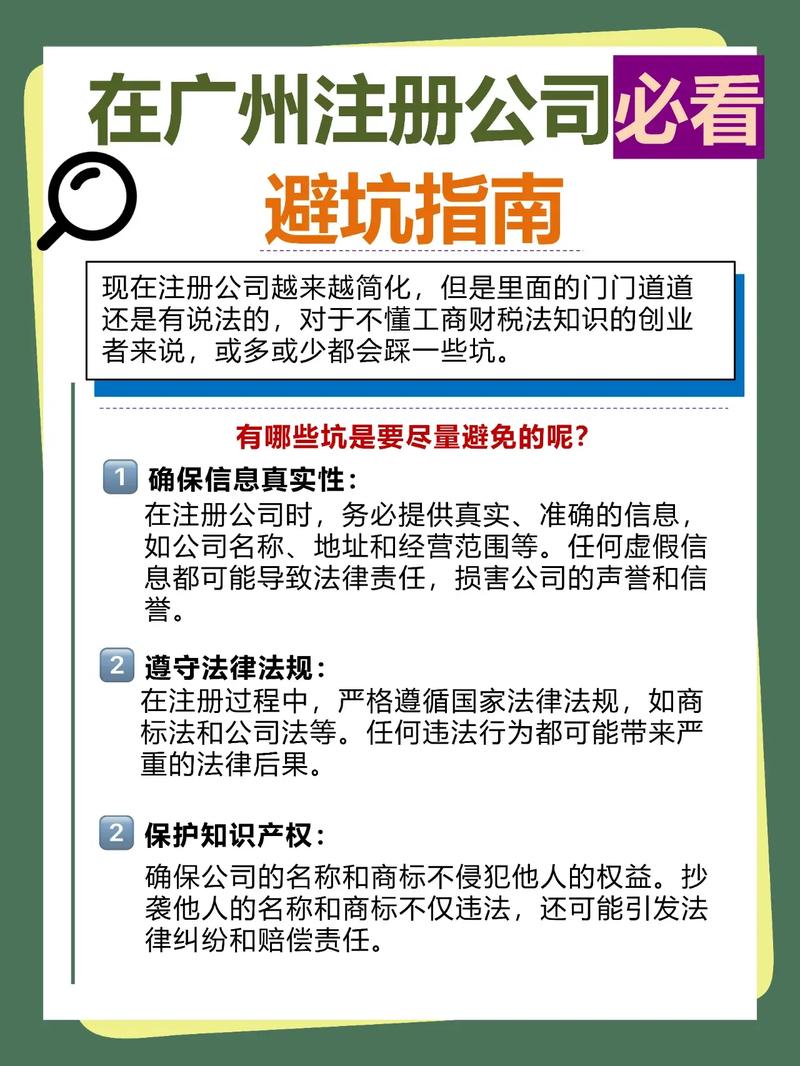

完善法律保护与知识产权布局

法律是防止被复制的“最后一道防线”,需提前布局并主动维权。知识产权保护是核心,企业需对商标、专利、著作权等进行全方位注册,尤其核心产品、技术及品牌标识需及时申请专利或商标,避免被恶意抢注,医药企业通过化合物专利保护新药,在专利期内享有独家市场权;餐饮企业通过商标保护品牌名称及Logo,防止他人“傍名牌”。商业秘密保护同样关键,对核心技术配方、客户名单、运营数据等未公开信息,需通过签订保密协议、设置访问权限、物理隔离等措施防止泄露,可口可乐公司的配方作为核心商业秘密,通过严格保密制度维持百年竞争优势。合同约束方面,在与员工、合作伙伴、供应商的合同中明确竞业限制、保密条款及知识产权归属,避免核心人才或资源流失后被复制,与核心技术员工签订竞业协议,限制其在离职后一定期限内加入竞争对手企业。

保持动态迭代与持续创新

市场环境和技术变革不断,静态的防护措施难以长期有效,企业需通过持续迭代保持领先。产品与服务创新是基础,定期根据用户反馈和行业趋势升级产品,推出差异化功能或服务,例如互联网企业通过版本迭代优化用户体验,保持产品竞争力。商业模式创新则可开辟新赛道,例如从单一产品销售转向“产品+服务”订阅模式,或通过平台化整合资源构建生态,使竞争对手难以模仿整体生态价值。跨界与生态协同也是重要手段,通过与其他行业企业合作拓展业务边界,形成“生态位”优势,例如科技企业与汽车厂商合作布局智能座舱,生态协同效应使单一企业难以复制整体解决方案。

相关问答FAQs

Q1:如果公司商业模式被简单复制,如何快速应对?

A:面对商业模式复制,需快速从“模式创新”转向“体验创新”和“效率优化”,通过用户调研分析复制者的短板(如服务质量、响应速度),针对性强化自身优势环节,例如提升客服效率或增加个性化服务;利用数据壁垒优化运营,例如通过用户行为数据分析预测需求,提前布局功能迭代,形成“体验代差”;通过生态合作构建互补优势,例如与上下游企业绑定资源,使复制者难以匹配完整的供应链或服务网络,法律层面若发现侵权行为,需及时通过律师函、诉讼等手段维权,利用法律成本拖慢对手进程。

Q2:如何判断公司的核心竞争力是否可被复制?需定期评估哪些指标?

A:判断核心竞争力可复制性需从“独特性”“价值性”“不可模仿性”三方面分析:若核心优势依赖公开技术或标准化流程(如基础代工生产),则易被复制;若依赖独特资源(如独家数据、核心团队)或长期积累的品牌认知,则复制难度较高,定期评估指标包括:①技术壁垒:专利数量、研发投入占比、技术迭代速度;②品牌壁垒:用户复购率、品牌提及度、NPS(净推荐值);③数据壁垒:数据积累量、数据应用场景、数据驱动业务占比;④组织壁垒:核心员工流失率、流程标准化程度、跨部门协作效率,若上述指标呈下降趋势,需及时调整防护策略,例如加大研发投入或强化用户运营。