小程序的诞生并非一蹴而就的技术突变,而是移动互联网发展到特定阶段的必然产物,其背后是技术积累、市场需求与商业生态共同作用的结果,从时间维度看,小程序的诞生可追溯至2016年,但其技术雏形和理念早在更早的互联网时代就已埋下伏笔。

早期的移动互联网生态中,原生APP凭借高性能和良好体验占据主导,但其开发成本高、下载安装繁琐、更新滞后等问题逐渐显现,用户需要在应用商店搜索、下载、安装,再等待更新,这一过程在流量碎片化时代显得尤为冗长,HTML5技术的兴起为轻量化应用提供了可能,通过网页即可实现部分交互功能,但受限于网络依赖、性能瓶颈和入口分散,始终未能形成规模化的应用生态,微信等超级APP的崛起,使其成为用户停留时间最长的平台,开发者迫切希望借助其流量红利,但又面临APP与小程序形态的抉择——前者开发成本高,后者形态尚未成熟。

在这一背景下,腾讯团队开始探索一种“无需下载、用完即走”的新型应用形态,2016年9月,腾讯CEO张小龙在微信公开课pro上首次提出小程序概念,其核心目标是“连接人与服务”,通过在微信内提供轻量级应用,降低用户使用门槛,同时为开发者提供更高效的流量变现渠道,这一理念直击传统APP的痛点,迅速引发行业关注,同年1月9日,微信小程序正式上线,标志着这一全新应用形态的诞生。

从技术实现层面看,小程序的诞生依赖于多项底层技术的突破,首先是容器化技术,小程序运行在微信提供的独立环境中,与原生系统隔离,既保证了安全性,又实现了跨平台兼容——同一套代码可适配iOS、Android等不同操作系统,其次是双线程模型设计,视图层(WebView)负责渲染UI逻辑,逻辑层(JSCore)处理业务数据,两者通过微信客户端中间件通信,既保证了流畅的用户体验,又规避了HTML5的性能缺陷,小程序还建立了完善的能力接口体系,通过调用微信提供的支付、地理位置、扫码等原生能力,实现了与系统功能的深度集成,弥补了轻应用在功能上的短板。

商业生态的构建同样至关重要,微信通过开放流量入口(如扫码、搜索、公众号关联等)、降低开发门槛(提供开发者工具和文档)、制定分润规则(如小程序广告分成)等方式,吸引了大量开发者入驻,从工具类、电商类到服务类小程序,应用场景迅速覆盖生活服务的方方面面,形成了“开发-分发-使用-变现”的完整闭环,这种生态模式的成功,使得小程序不仅是一种技术产品,更成为一种新的商业基础设施,推动着移动互联网从“APP时代”向“小程序+APP”双轨时代演进。

小程序已超越微信单一生态,扩展至支付宝、百度、抖音等多个平台,成为数字经济的重要组成部分,其诞生不仅是技术迭代的成果,更是互联网思维向“轻量化、场景化、普惠化”转型的缩影,持续重塑着用户与服务的连接方式。

相关问答FAQs

-

问:小程序和传统APP的核心区别是什么?

答:小程序无需下载安装,通过扫码或搜索即可使用,存储空间占用小(通常几MB至几十MB),而传统APP需完整下载(几十MB至几GB);小程序依托超级APP运行,功能受限于平台接口,性能略逊于原生APP,但开发成本低、更新便捷;传统APP可独立运行,功能更全面,但开发和维护成本较高。 -

问:小程序的出现对开发者有哪些影响?

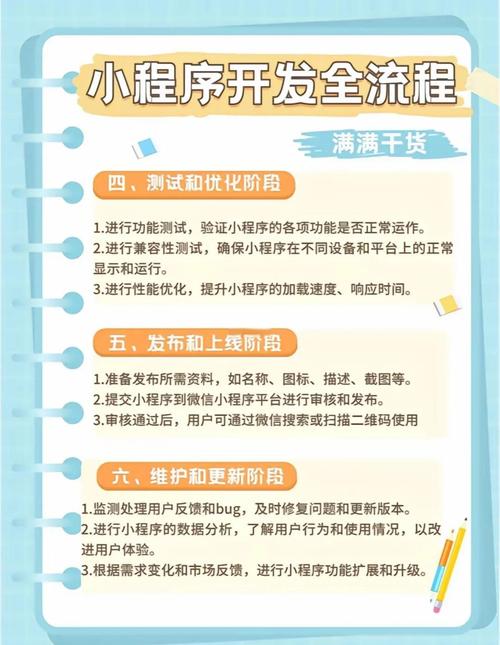

答:小程序降低了开发门槛,中小开发者无需掌握多平台原生开发技术,可通过一套代码适配多端,节省了时间和成本;借助微信等平台的流量入口,开发者能快速触达用户,但也面临流量竞争加剧、依赖平台规则等挑战;小程序的“用完即走”特性倒逼开发者优化用户体验,推动应用向轻量化、场景化方向发展。 (图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)