在当前就业市场竞争激烈的背景下,招聘网站已成为求职者与企业对接的重要桥梁,但与此同时,虚假招聘问题也日益凸显,严重扰乱了就业市场秩序,侵害了求职者的合法权益,虚假招聘的表现形式多样,从发布虚假职位信息、夸大薪资待遇,到以招聘为名实施诈骗、盗取个人信息,甚至存在“挂羊头卖狗肉”的违法招聘行为,不仅让求职者耗费时间精力,更可能导致财产损失和个人信息泄露,对求职者的职业发展造成负面影响。

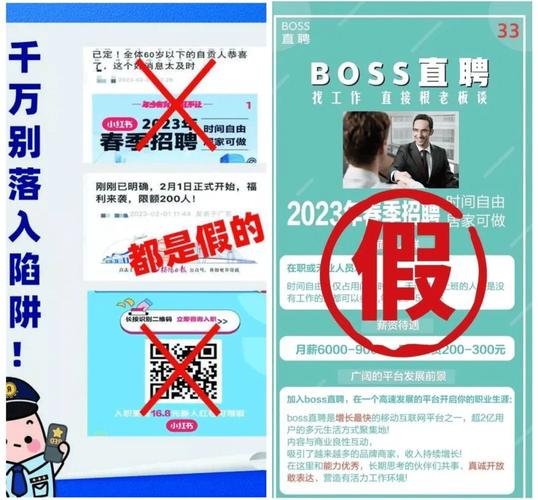

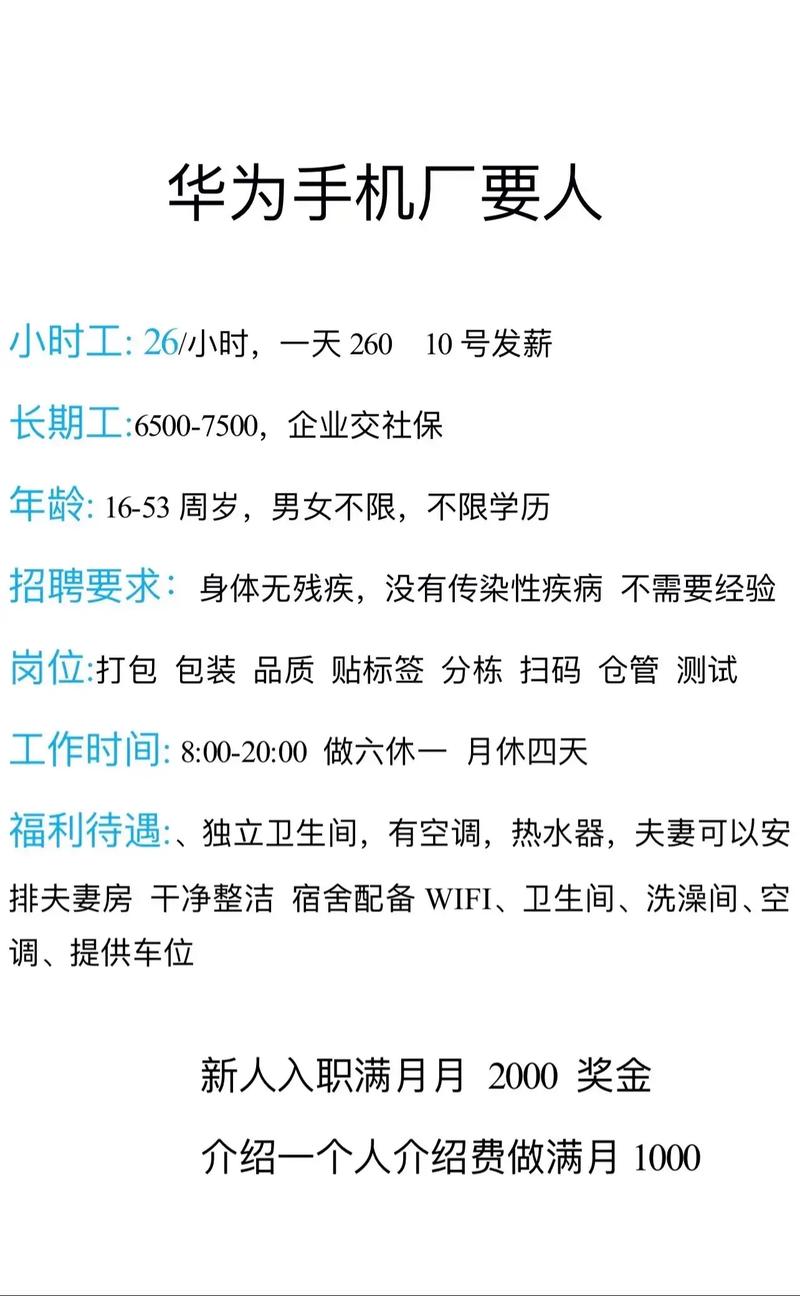

虚假招聘问题的产生,根源较为复杂,部分不法分子利用招聘网站审核机制不完善的漏洞,通过注册虚假企业信息、发布诱人职位等方式,达到非法目的,一些诈骗团伙以“高薪兼职”“无需经验”为诱饵,诱骗求职者缴纳押金、培训费,或诱导其参与传销等违法活动,少数企业为吸引人才,在职位描述中过度美化岗位,虚报薪资范围、福利待遇,或隐瞒工作强度、工作环境等关键信息,导致求职者入职后产生巨大心理落差,频繁跳槽,进一步加剧了就业市场的不稳定性,部分招聘网站为追求流量和经济效益,对入驻企业和职位的审核流于形式,缺乏有效的背景调查和信用评估机制,为虚假招聘提供了可乘之机。

虚假招聘对求职者造成的危害是多方面的,首先是时间与精力的浪费,求职者需要投入大量时间筛选信息、投递简历、参加面试,若遭遇虚假招聘,整个过程可能付诸东流,其次是财产风险,以“保证金”“服装费”“培训费”等名义要求求职者缴费的行为屡见不鲜,一旦缴费后,不法分子往往迅速失联,求职者难以追回损失,更重要的是个人信息的泄露,虚假招聘者在面试过程中会收集求职者的身份证号、银行卡信息、家庭住址等敏感数据,这些信息可能被用于非法交易,甚至引发电信诈骗、身份盗用等次生风险,对于企业而言,虚假招聘同样会损害其品牌形象,若因审核不严导致不法分子利用平台从事违法活动,企业可能面临法律纠纷和监管处罚。

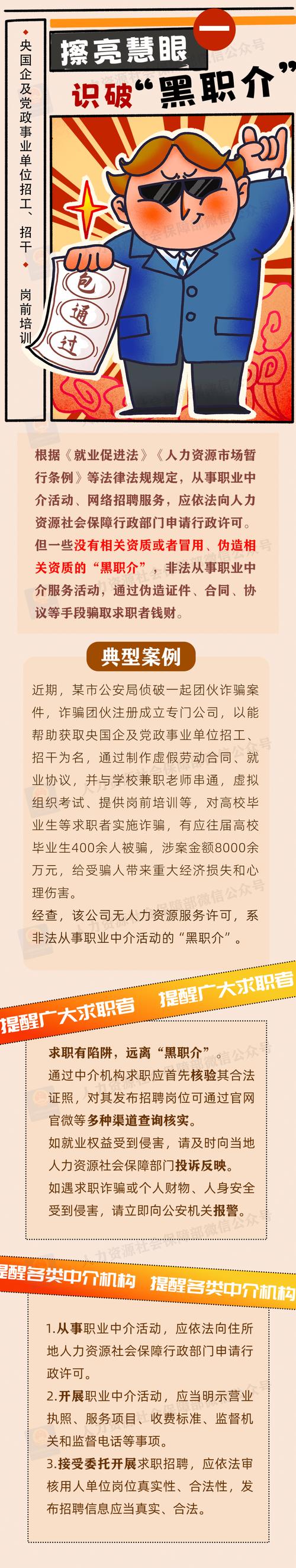

为应对虚假招聘问题,需要求职者、招聘网站、监管部门及社会各方共同努力,求职者自身需提高警惕,增强辨别能力:在求职过程中,优先选择知名、正规的招聘平台,对薪资远高于市场平均水平、要求模糊、面试流程异常简单的职位保持警惕;仔细核实企业信息,可通过“国家企业信用信息公示系统”等官方渠道查询企业注册信息、经营范围及经营状态,警惕“皮包公司”和虚假办公场所;不随意缴纳任何形式的费用,任何以招聘为名要求缴费的行为均涉嫌违法;面试时尽量选择公共场所,告知亲友面试地点和企业信息,保护个人隐私,不轻易提供身份证、银行卡原件等敏感物品。

招聘网站作为信息发布的第一道关口,必须切实履行主体责任,完善审核机制:加强对企业资质的审核,要求入驻企业提交营业执照、组织机构代码证等证明材料,并进行实名认证;建立职位信息抽查制度,对高频发布的职位、薪资异常的岗位进行重点核查,及时发现并处理虚假信息;引入用户评价和投诉反馈机制,鼓励求职者对企业和职位进行评价,对投诉较多的企业进行限制或封禁;利用技术手段提升审核效率,通过大数据分析、人工智能算法识别异常账号和可疑职位,例如通过比对企业注册信息与职位描述的一致性、监测同一IP地址批量发布职位等行为。

监管部门应加大对虚假招聘行为的打击力度:完善相关法律法规,明确招聘网站、企业在信息发布中的责任义务,提高违法成本;开展专项整治行动,重点打击以招聘为名的诈骗活动、虚假宣传、盗取个人信息等违法行为,对查实的虚假招聘企业和平台依法予以处罚;畅通投诉举报渠道,鼓励求职者、企业等社会各界监督虚假招聘行为,形成“企业自律、平台监管、社会监督、政府执法”的综合治理体系。

社会层面也应加强宣传教育,通过媒体、社区、学校等渠道普及求职防骗知识,提高劳动者的法律意识和自我保护能力,高校可开设就业指导课程,帮助学生识别虚假招聘陷阱;媒体应曝光典型案例,揭露虚假招聘的常见手段和危害,形成舆论震慑。

以下是针对虚假招聘问题的相关问答FAQs:

问题1:如何在面试过程中辨别企业是否存在虚假招聘行为?

解答:辨别面试过程中的虚假招聘行为,可从以下几点入手:一是观察面试环境,正规企业通常有固定的办公场所和规范的面试流程,若面试地点在临时租用的咖啡厅、居民楼或频繁更换地址,需警惕;二是询问岗位细节,包括具体工作内容、汇报对象、团队规模、薪资结构(底薪、绩效、奖金等)及福利保障(五险一金、年假等),若对方含糊其辞或回避关键问题,可能存在问题;三是核实招聘信息,面试后可通过企业官网、官方客服等渠道确认招聘信息的真实性,警惕以“实习”“试用”为名要求长时间无偿工作或从事与岗位描述无关的活动;四是注意收费要求,任何以培训费、服装费、保证金等名义要求缴费的行为均为违法,应立即终止面试并举报。

问题2:遭遇虚假招聘导致个人信息泄露,应该如何维权?

解答:遭遇虚假招聘导致个人信息泄露后,可采取以下措施维权:一是立即保存证据,包括招聘网站的企业页面截图、职位描述、聊天记录、转账凭证、面试通知等,为后续维权提供依据;二是向招聘平台投诉,要求平台删除虚假信息、涉事企业账号,并协助追责;三是向公安机关报案,若涉及诈骗、财产损失等违法犯罪行为,应携带证据向当地公安机关报案,警方可依法立案调查;四是向监管部门举报,可向人力资源和社会保障部门、市场监督管理部门等反映情况,举报虚假招聘行为;五是采取信息保护措施,及时更改重要账户密码,启用银行卡短信提醒,警惕以“泄露信息”为名的二次诈骗,必要时可通过法律途径要求侵权方承担民事责任,如赔偿损失、公开道歉等。