在信息爆炸的时代,内容同质化已成为创作者和品牌面临的核心挑战,用户每天被海量信息包围,只有具备独特价值的内容才能穿透噪音,吸引目标受众的注意力并建立深度连接,打造内容差异化并非追求标新立异,而是通过系统化的策略,在内容定位、价值输出、形式创新和用户体验等维度构建不可替代性,以下从六个关键维度拆解内容差异化的落地方法,并提供可执行的实践路径。

精准定位:找到“未被满足的需求”

差异化的起点是避开红海,找到细分领域的“空白地带”,这需要通过用户研究与市场分析,识别目标受众的“隐性需求”和“内容缺口”,具体可分三步执行:

-

用户画像深度分层:不仅局限于年龄、性别等基础标签,更要挖掘用户的“痛点场景”“认知盲区”和“情感诉求”,针对“新手妈妈”群体,与其泛泛分享育儿知识,不如聚焦“职场妈妈平衡工作与育儿的时间管理技巧”,或“高需求宝宝睡眠改善方案”,这类垂直场景的内容更能精准触达特定人群。

-

“缺口扫描”:分析同领域头部创作者的内容矩阵,用表格梳理其覆盖主题、形式风格和用户反馈,找出未被充分探讨的“低竞争区”,健身领域竞品多聚焦“减脂增肌”,但“办公室久坐人群的碎片化拉伸方案”可能存在内容空白,这就是差异化的切入点。

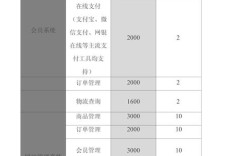

分析示例(以“个人理财”领域为例) |

|------------------------------------------|

| 竞品A主题覆盖 | 基础理财知识、基金投资入门、股票市场分析 |

| 竞品B主题覆盖 | 理财产品测评、家庭资产配置、退休规划 | 缺口 | 大学生理财启蒙、自由职业者现金流管理、小额投资实操指南 | -

结合自身优势“卡位”:差异化需建立在“能力匹配”基础上,若创作者擅长数据可视化,可专注“财经数据解读”;若具备心理学背景,可深耕“消费行为与理财决策”的交叉领域,优势与需求的交叉点,是差异化的核心壁垒。

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)

价值重构:从“信息搬运”到“价值创造” 的根源是“信息搬运”,而差异化内容的核心是“价值重构”,即使是成熟领域,也能通过视角、深度或应用场景的创新,提供不可替代的价值。

- 视角创新:打破“理所当然”的认知框架

传统观点认为“理财=投资赚钱”,但差异化视角可以是“理财=人生目标的资源匹配”,针对“月光族”群体,不直接灌输“储蓄技巧”,而是从“人生体验优先级”切入,引导用户思考“哪些消费能带来长期幸福感,哪些是短期冲动”,这种价值观层面的输出更容易引发共鸣。 - 深度挖掘:提供“信息增量”而非“信息重复”

对热点事件或常识内容进行“深加工”。“ChatGPT影响就业”是热点,但差异化内容可拆解为“哪些岗位的不可替代性最强”“普通人如何用AI工具提升职场竞争力”“自由职业者利用AI接单的实操案例”,通过“问题拆解+解决方案+案例验证”的结构,提供比泛泛而谈更有用的信息增量。 - 场景化应用:让“知识”变成“解决方案”

将抽象知识转化为用户可直接使用的“工具化内容”,营养学知识可转化为“外卖族健康点餐公式”“减脂期一周食堂搭配指南”;心理学理论可转化为“3步化解职场焦虑的即时练习法”,场景化内容解决了“我知道但不会用”的痛点,实用性本身就是差异化。

形式创新:用“体验感”打破“审美疲劳” 不同的形式呈现,会带来完全不同的用户体验,在信息接收习惯碎片化的今天,形式创新能让内容从“平面”变为“立体”,增强记忆点和传播力。

- 载体创新:突破“图文/视频”的传统边界

- 互动化:将理财知识设计成“选择闯关游戏”,用户回答问题后生成个性化理财报告;将历史知识做成“时间轴互动地图”,点击不同节点查看细节故事。

- 工具化:开发“情绪日记小程序”“饮食热量计算器”“学习计划生成器”等轻工具,让用户在使用中自然接收内容价值。

- IP化:通过虚拟形象、漫画角色或系列短剧,将专业知识人格化。“职场生存指南”可以塑造一个“社恐小职员”IP,通过他的成长故事传递沟通技巧,比干巴巴的理论更易传播。

- 叙事创新:用“故事感”降低理解成本

数据、观点等抽象内容,可通过“故事化包装”提升吸引力,讲解“复利效应”时,不直接列公式,而是讲述“两个年轻人每月存1000元,一个选择银行存款,一个选择指数基金,30年后的人生差距”,通过故事场景让用户直观感受复利的力量。

人格化表达:让“内容”拥有“灵魂” 的忠诚度,本质是对创作者“人格”的认同,差异化的人格化表达,能让内容在价值观、语言风格、情感温度上形成独特标签。

- 价值观锚定传递的“立场”和“态度”,同样是科普,“硬核派”可坚持“数据严谨,结论先行”,“治愈派”可侧重“用温柔视角解读复杂知识”,价值观越清晰,越能吸引同频用户。

- 语言风格标签化:形成独特的“语言记忆点”,可以是“毒舌犀利”的吐槽风格,也可以是“温柔治愈”的共情表达,或“学术严谨”的专业腔调。“罗翔说刑法”通过“法考段子+人性洞察”的语言风格,让法律知识变得通俗易懂,形成独特的人格化标签。

- 情感连接“高频化”中融入创作者的真实经历、困惑或成长故事,健身博主分享“自己从180斤减到140斤的反弹经历”,比单纯分享减肥食谱更具真实感和感染力,让用户感受到“内容背后的人”,而非冰冷的文字。

数据驱动:用“用户反馈”持续优化差异化

差异化不是一成不变的,需要通过数据反馈动态调整,建立“内容-用户反馈-迭代优化”的闭环,确保差异化方向始终与用户需求同频。

- 核心数据监测:关注“跳出率”“完播率”“评论互动率”“转发收藏率”等指标,某期视频“职场沟通技巧”完播率低,可能因内容过于理论化,下一期需增加“模拟对话场景”的形式;某篇图文“理财避坑指南”转发率高,说明用户对“风险提示”类内容需求强烈,可延续该方向深化。

- 用户反馈深度挖掘:通过评论区、私信、社群等渠道收集用户反馈,区分“表面需求”和“深层需求”,用户说“想要更多理财案例”,深层需求可能是“案例需贴近自身身份(如学生/宝妈)”,此时需针对不同身份群体定制内容。

- A/B测试验证方向:对差异化策略进行小范围测试,同一主题内容,分别用“故事化”和“数据化”两种形式发布,对比数据效果,选择更受用户欢迎的方向持续投入。

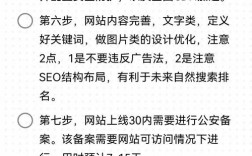

生态化布局:从“单点内容”到“差异化矩阵” 的差异化难以形成壁垒,需通过“内容矩阵”构建系统性差异,不同平台、不同形式的内容需协同作用,覆盖用户全场景需求。

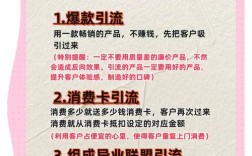

- 平台差异化适配:根据平台调性调整内容形式,小红书侧重“干货+场景化图文”,抖音适合“短平快的解决方案视频”,B站可输出“深度知识长视频+互动直播”,知乎适合“专业问答+专栏深度分析”,形成“全网覆盖+特色突出”的矩阵。 层级化设计**:构建“引流内容(浅层需求)- 留存内容(深层需求)- 转化内容(解决方案)”的差异化内容链,引流内容用“职场焦虑自测表”吸引关注,留存内容用“焦虑根源分析系列视频”增强粘性,转化内容用“21天职场心态训练营”实现价值变现。

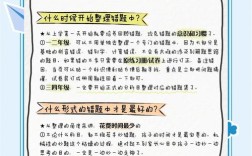

相关问答FAQs

Q1:如何判断自己的内容是否具备差异化?

A:判断差异化的核心标准是“用户是否因为‘独特性’而记住你”,可通过三个维度验证:①是否解决了竞品未覆盖的“具体问题”(如“针对0基础小白的Python入门教程”而非泛泛的“编程学习”);②是否形成了“不可替代的风格标签”(如独特的语言、视觉或叙事方式);③用户是否因你的内容产生“专属联想”(如“提到职场干货就想到XX博主”),若三者具备,说明差异化已初步形成。

Q2:差异化内容如何平衡“独特性”和“普适性”?

A:差异化的本质是“小众中的大众化”——在细分领域做到极致,同时保留与大众共鸣的“共通价值”,具体方法:①用“普适性主题”做流量入口(如“如何提升工作效率”),用“差异化视角”做深度渗透(如“ADHD人群的高效工作法”);②在独特内容中嵌入“通用方法论”(如“时间管理四象限法则”既适用于特殊人群,也能被大众应用);③通过用户反馈调整“独特性比例”,初期可强化独特性建立标签,后期逐步增加普适性内容扩大受众。