在校园招聘中,"招聘学生代码"通常指用于标识和管理学生求职信息的专属编码系统,这一机制在高校就业管理、企业招聘对接及学生求职流程中发挥着关键作用,该代码一般由学校就业指导中心或第三方招聘平台统一编制,包含学生身份信息、专业背景、求职意向等核心要素,通过数字化编码实现学生简历的精准分类、快速检索与高效匹配,某高校的招聘学生代码可能采用"年级+专业+序列号"的组合形式(如202301CS001表示2023级计算机科学与技术专业第1位注册学生),既确保唯一性,又便于批量管理。

招聘学生代码的功能与应用场景

招聘学生代码的核心功能是简化招聘流程中的信息交互成本,对企业而言,代码可作为学生简历的"数字身份证",避免重复收集基础信息;对学校而言,代码有助于统计就业率、追踪学生求职动态,优化就业指导服务;对学生个人,代码则能保护隐私,避免简历被随意泄露。

在实际应用中,代码贯穿招聘全流程:学生注册就业平台时生成专属代码,企业通过代码筛选符合条件的候选人(如按代码中的专业标识筛选计算机专业学生),面试环节通过代码调取学生完整档案,录用后代码还可用于入职信息核对,部分高校还会将代码与学分认证、实习实践等环节关联,形成"求职-就业-成长"的闭环管理。

招聘学生代码的构成要素与设计原则

一个规范的招聘学生代码通常包含以下模块:

- 身份标识:入学年份、学院代码、专业代码(如01代表计算机,02代表机械);

- 序列号:按注册顺序生成的唯一数字,确保每位学生代码不重复;

- 意向标签:可选后缀,如"J"代表求职,"I"代表实习,区分不同需求;

- 校验位:通过算法生成的验证码,防止输入错误。

设计代码时需遵循"唯一性、简洁性、扩展性"原则,某高校采用"6位年份+2位学院+2位专业+3位序列号"的结构(如230101001),既满足10年内的容量需求,又便于人工识别,代码需预留扩展位,如新增专业时可调整学院或专业代码长度,避免系统重构。

招聘学生代码的管理与优化挑战

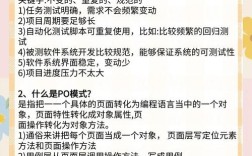

尽管招聘学生代码能提升效率,但在实际操作中仍面临挑战,跨校招聘时代码标准不统一,企业需适配多套编码规则;学生信息变更(如转专业)可能导致代码失效;部分平台代码生成流程复杂,增加学生注册负担。

对此,可通过以下方式优化:一是建立区域性高校代码联盟,制定统一编码标准;二是引入动态更新机制,允许学生信息变更时同步关联代码;三是简化生成流程,如通过扫码自动填充代码,减少手动输入,需加强代码安全管理,采用加密技术存储学生数据,避免隐私泄露。

相关问答FAQs

Q1: 招聘学生代码是否等同于学号?两者有何区别?

A: 不等同,学号是学生在校期间的唯一身份标识,与学籍管理绑定,包含班级、入学批次等详细信息;招聘学生代码则是专门用于求职场景的简化编码,侧重专业、意向等招聘相关要素,且仅在就业环节使用,两者功能范围和管理主体不同。

Q2: 企业如何通过招聘学生代码高效筛选候选人?

A: 企业可通过招聘平台的代码筛选功能,按代码中的预设字段(如专业、年份、意向标签)进行批量筛选,输入"23+01+J"可快速筛选2023级计算机专业且意向求职的学生,再结合代码关联的简历附件、成绩单等材料进一步评估,大幅提升筛选效率。