人生如同一场漫长的航行,既有风平浪静时的顺遂,也有惊涛骇浪时的挣扎,所谓“瓶颈期”,便是航行中突然遭遇的迷雾海域——看不清方向,划不动船,甚至感觉自己在原地打转,这种状态可能出现在学业停滞、事业受挫、人际关系僵持,或是自我价值感迷失的时刻,但瓶颈从不是终点,而是生命重塑的序章,只要用正确的方法破局,便能穿越迷雾,抵达更开阔的水域。

正视瓶颈:接纳而非对抗

面对瓶颈,第一反应往往是焦虑、自我怀疑,甚至想要逃避,但情绪的对抗只会消耗能量,让困境愈发沉重,不如先停下脚步,像对待一位老朋友一样与瓶颈共处,试着问自己:“这个瓶颈想教会我什么?”它可能是提醒你调整方向,也可能是揭示你长期忽视的短板,职场中连续三年无法晋升,或许不是能力不足,而是陷入了“重复劳动”的陷阱,需要通过学习新技能打破舒适区;学业中成绩停滞,可能是学习方法固化,需要转换思维模式,接纳瓶颈的存在,才能从“被困住”的受害者心态,转变为“解决问题”的主动者心态。

拆解困境:找到核心症结

瓶颈往往像一团乱麻,看似无解,但只要抽丝剥茧,总能找到线头,建议用“问题拆解法”将大问题分解为小目标,创业公司遇到资金链紧张,可拆解为“成本控制”“客户拓展”“融资渠道”三个子问题,每个子问题再列出具体行动:成本控制可以从优化供应链入手,客户拓展需要分析目标人群画像,融资渠道则需梳理投资人资源,这种化整为零的方式,能让人从“无力感”中抽离,看到切实可行的路径,记录“瓶颈日记”也很有效,每天写下遇到的阻碍、尝试的方法和微小进展,既能梳理思路,也能在回顾中发现自己的成长。

借力突围:连接外部资源

独自硬扛是瓶颈期的大忌,真正的破局者,懂得借助外力打破信息差和资源壁垒,向身边人求助时,要具体而非笼统——与其说“我最近很迷茫”,不如问“您觉得我在XX项目中,哪个环节可以优化?”;寻找行业前辈交流,他们的一句话可能点醒你纠结数月的问题;甚至与不同领域的人碰撞,也能激发跨界灵感,环境对人的影响超乎想象,若长期处于消极氛围中,不妨主动调整环境:去图书馆、参加行业沙龙,或是短期旅行,用新的输入打破固有认知,就像植物需要阳光和水,人的突破也需要外界的“养分”滋养。

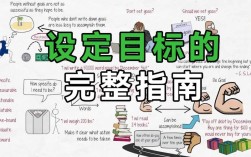

持续行动:在微光中积蓄力量

瓶颈期的突破往往不是一蹴而就的,而是“持续小赢”后的质变,设定“跳一跳够得着”的小目标,比如每天学习30分钟新知识、每周主动联系一位潜在客户、每月尝试一种新爱好,这些看似微小的行动,会像涓涓细流,逐渐冲刷掉困境的壁垒,要允许自己“慢下来”,瓶颈期本身就是生命在“重启系统”,急于求成反而会适得其反,就像竹子在前四年仅长3厘米,却在第五年以每天30厘米的速度疯狂生长,人也需要在沉淀中扎根,等待时机成熟。

重塑认知:从瓶颈到跳板

也是最重要的,是转变对瓶颈的认知,瓶颈不是阻碍,而是筛选——它筛掉了不愿改变的人,也筛选出愿意突破的自己,每一次穿越瓶颈,都是认知升级的过程:曾经的“不可能”会变成“我试试”,曾经的“失败”会变成“经验值”,当你回头看,会发现那些让你痛苦的瓶颈期,恰恰是人生最珍贵的“增值期”,它让你更了解自己,也更懂得如何与世界相处。

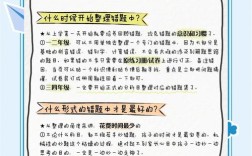

相关问答FAQs

Q1:瓶颈期感到孤独,不想与人倾诉,怎么办?

A:孤独感是瓶颈期的常见情绪,但完全封闭自己可能加剧内耗,若不擅长倾诉,可以通过“输出式”缓解压力,比如写情绪日记、将烦恼转化为创作素材(绘画、写作等),或参与匿名社群与有相似经历的人交流,关键是找到安全的情绪出口,而非让孤独发酵成自我否定。

Q2:如何判断瓶颈期是需要坚持还是及时止损?

A:判断的核心是“目标是否与自身价值观一致,且是否仍有可操作的空间”,若目标依然重要,但方法失效,需要调整策略坚持;若目标本身已不符合现阶段需求(如行业衰退、个人兴趣转移),或持续努力带来长期身心损耗,则应果断止损,转向新方向,可通过“3个月试错期”检验:设定具体行动计划,3个月后根据结果决定去留。