给留学生讲解生词本的使用方法,需要结合留学生的语言学习特点和实际需求,从生词本的类型、制作方法、使用技巧到进阶策略,逐步引导他们建立高效的词汇管理体系,以下从多个维度展开详细说明,帮助留学生真正将生词本转化为词汇提升的工具。

明确生词本的核心价值:从“收集”到“吸收”

生词本的本质不是简单的单词抄写本,而是帮助学习者实现“被动词汇”向“主动词汇”转化的桥梁,对于留学生而言,生词本的核心价值应体现在三个层面:一是系统化整理生词,避免碎片化记忆;二是结合语境理解词义,避免“中式英语”式的错误使用;三是通过定期复习巩固记忆,形成长期词汇积累,在讲解时需先强调“理解优于记忆”,引导留学生关注单词的实际应用场景,而非机械背诵。

生词本的类型选择:适配个人学习习惯

不同学习阶段和学习风格的留学生适合不同类型的生词本,需根据其需求推荐合适的形式:

实体笔记本:适合喜欢手写、需要深度记忆的学习者

- 优势:手写过程能加深肌肉记忆,可自由添加标注、插图或例句,适合课堂实时记录。

- 建议格式:采用“左词右义+例句”布局,左侧记录单词、音标、词性,右侧书写英文释义(避免直接依赖中文翻译)、原句摘抄(标注出处,如教材页码或对话片段),底部补充同义词/反义词、搭配短语(如“take responsibility for”)。

- 工具推荐:活页笔记本方便增补页面,不同颜色笔区分词性(如蓝色表名词、红色表动词)。

电子文档:适合需要整理、搜索的学习者

- 优势:便于编辑、分类和云端同步,适合长期积累和快速检索。

- 建议工具:Excel(可设置表格列:单词、音标、词性、英文释义、例句、复习日期、掌握程度)、Notion(支持数据库功能,可添加标签分类,如“学术词汇”“日常口语”)。

- 使用技巧:定期导出备份,利用“筛选”功能按掌握程度标记(如☆未掌握、☆☆部分掌握、☆☆☆已掌握)。

词汇类APP:适合碎片化学习和互动练习的学习者

- 优势:内置发音、测试、复习计划等功能,结合游戏化设计提升学习兴趣。

- 推荐APP:Anki(基于间隔重复算法,适合长期记忆)、Quizlet(支持自制单词卡,可加入图片和音频)、Memrise(结合真实场景视频学习)。

- 注意事项:APP可作为辅助工具,但需避免过度依赖“被动刷词”,仍需结合主动输出(如造句、写作)。

生词本的制作步骤:从“输入”到“内化”

制作生词本的过程需遵循“语境优先、分层整理、主动关联”原则,具体步骤如下:

筛选生词:抓核心,避冗余

- 来源:优先选择阅读/听力中高频出现的词汇、影响理解的关键词(如学术讲座中的核心概念)、口语表达中卡壳的词。

- 标准:避免记录生僻词或低频词(除非专业学习需要),重点关注“一词多义”(如“run”有20+释义,需记录常用义及搭配)。

记录信息:多维标注,拒绝“单薄”

记录单词时需包含以下要素,避免只写“单词+中文翻译”:

- 音标与发音:标注英式/美式音标,APP可点击发音,实体本可用音标符号标注重音(如

ˈstudent)。 - 词性与核心释义:优先写英文释义(如“ambitious”解释为“having a strong desire to succeed”),补充中文释义作为辅助。

- 原句与场景:摘录包含该词的原句(如“The project requires ambitious goals”),并标注使用场景(如“职场讨论”“学术写作”)。

- 搭配与衍生:记录固定搭配(如“ambitious plan”)、词根词缀(如“ambit(范围)+ious→有野心的”)、同义词(“ambitious” vs. “aspirational”)。

分类整理:系统化存储,高效检索

- 按主题分类:如“教育类词汇”(campus, curriculum, scholarship)、“生活类词汇(rent, grocery, appointment)”。

- 按难度分级:基础词汇(中学阶段)、进阶词汇(四六级/雅思托福)、专业词汇(商科:liability, dividend;医学:diagnosis, prescription)。

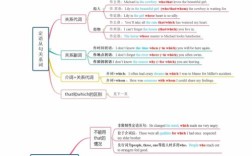

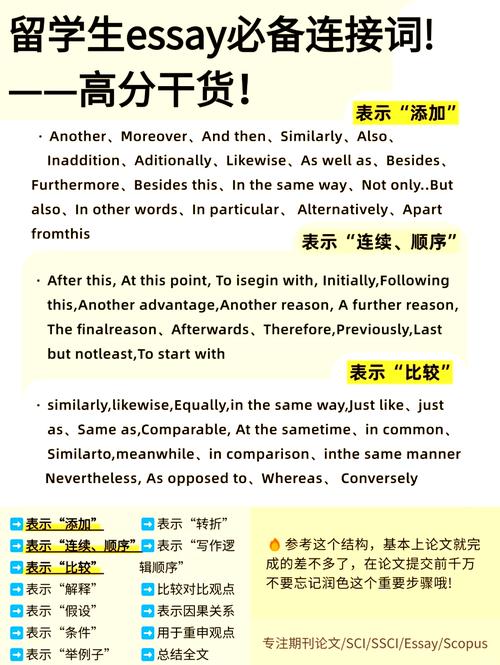

- 按使用场景分类:口语场景(“表达观点”:In my opinion..., From my perspective...)、写作场景(“逻辑连接”:However, Therefore, Consequently)。

生词本的使用与复习:对抗遗忘的关键

“记了就忘”是留学生词汇学习的常见痛点,需通过科学复习方法强化记忆:

间隔重复法:遵循记忆曲线

借鉴艾宾浩斯遗忘曲线,制定复习计划:

- 新词学习后:1小时内复习、1天后复习、3天后复习、1周后复习、1个月后复习。

- 工具辅助:Anki可自动根据记忆难度调整复习频率,手动记录可用表格追踪:

| 复习次数 | 复习时间间隔 | 记忆效果(自我评估) |

|---|---|---|

| 1 | 学习当天 | □模糊 □清晰 |

| 2 | 第1天 | □模糊 □清晰 |

| 3 | 第3天 | □模糊 □清晰 |

| 4 | 第1周 | □模糊 □清晰 |

主动输出法:从“认识”到“会用”

- 造句练习:用新词写与自身相关的句子(如“I set an ambitious goal to learn Chinese in one year”),而非抄录例句。

- 场景应用:在口语练习或写作中有意识地使用生词,例如讨论“环保”时主动使用“sustainable”“renewable energy”等已记录词汇。

- 自测互测:与同学互相抽测生词,或用“单词接龙”“描述定义”等游戏方式巩固记忆。

定期复盘:动态调整词汇库

- 每月梳理生词本,标记已掌握的词(可移至“已掌握”列表),重点攻克反复遗忘的词(补充更多例句或搭配)。

- 结合学习阶段更新分类:初学者侧重“日常词汇”,进阶者增加“学术词汇”,专业学习者补充“术语词汇”。

进阶策略:让生词本成为“语言能力引擎”

当基础词汇积累到一定量(约3000词),可通过以下方法提升生词本的“附加值”:

建立“词汇网络”

- 主题拓展:以“食物”为主题,关联“cooking methods”(grill, steam)、“flavors”(spicy, sour)、“kitchen utensils”(whisk, skillet)等词汇。

- 词根词缀串联:学习“port”(搬运)可衍生出“import”“export”“transport”“portable”,形成“词族”记忆。

结合真实语料

- 从新闻(BBC, CNN)、影视剧(Friends, The Crown)、学术论文(Google Scholar)中摘录生词,记录其真实使用场景,避免“教科书式”表达。

- 通过《老友记》学习“grab a bite”(随便吃点)等口语化表达,通过经济学人学习“quantitative easing”(量化宽松)等学术词汇。

跨文化对比

- 对比中英文词汇的文化内涵差异,避免语用错误,individualism”在中文语境中略带贬义,但在英文中强调“个人独立”,需结合例句理解其使用场景。

相关问答FAQs

Q1:生词本应该用中文还是英文释义?

A:建议优先使用英文释义,辅以中文翻译,直接依赖中文释义易导致“中式英语”,例如将“heavy rain”直译为“大雨”,而英文释义“rain with a large amount of water”能帮助理解“heavy”在修饰名词时的“大量”含义,对于抽象词汇(如“democracy”“justice”),可结合英文例句和图片辅助理解,减少文化差异带来的偏差。

Q2:如何平衡生词记录的数量和质量?

A:初期每天记录5-10个核心词汇,确保每个词都包含“音标、英文释义、原句、搭配”四要素,避免贪多嚼不烂,随着词汇量提升(约3000词后),可增加到15-20个/天,但需定期复盘,剔除低频词或已掌握词,重点攻克“高频难词”,质量优先于数量,真正掌握一个词(能主动输出)比记录十个“只认识”的词更有价值。