在当前经济环境不确定性增加或企业战略调整期,“人事冻结”和“招聘”成为人力资源管理的焦点话题,人事冻结并非简单的“停止招聘”,而是企业在特定阶段对人力资源配置的审慎管控,其核心目标是优化人力成本、稳定组织架构,同时为后续战略转型或业务复苏储备力量,从实践来看,人事冻结通常分为“全面冻结”和“结构性冻结”两类:前者暂停所有岗位的招聘,包括新增编制和空缺填补;后者则侧重于关键岗位的保留,非核心或低效岗位的招聘权限被收归总部或暂停,某互联网企业在2023年Q3启动结构性冻结,允许技术核心岗位按计划招聘,但行政、市场等支持类岗位的招聘需经CEO特批,最终该季度人力成本同比下降12%,而核心研发团队的人员稳定性提升至95%。

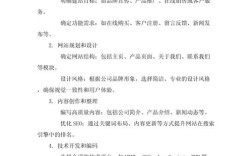

招聘作为企业人才补给的核心渠道,在人事冻结背景下并非完全停滞,而是转向“精准化、高价值化”策略,企业需重新定义“必要岗位”,通过岗位价值评估矩阵(如从战略匹配度、紧急程度、替代成本三个维度打分),筛选出必须填补的职位,某制造企业在冻结期间,将原计划的50个招聘岗位压缩至15个,其中新增的智能制造工程师岗位因直接关联生产线效率提升,被评估为最高优先级,最终通过内部推荐+猎头合作的方式,3个月内完成招聘,确保了新产线的按时投产,招聘流程也需优化,例如缩短面试周期(从平均3轮压缩至2轮)、启用AI初筛工具提升效率,对于保留岗位的招聘,更强调候选人与企业价值观的契合度,而非单纯匹配技能。

人事冻结期间,内部人才激活成为降低招聘依赖的关键路径,企业可通过“岗位轮换+项目制用人”的方式,盘活存量人力资源,某零售集团在冻结期间,将总部闲置的10名数据分析人员派往区域门店,支持门店数字化转型项目,既解决了区域人才缺口,又避免了冗余人力成本,建立“内部人才市场”机制,鼓励员工跨部门应聘,某快消企业通过内部竞聘填补了6个管理岗位空缺,内部员工的留存率较外部招聘高出20%,对于必须外部招聘的岗位,企业可采取“柔性用工”模式,如与专业机构签订短期项目合同、使用兼职顾问等,既能控制固定人力成本,又能快速获取专业能力。

人事冻结若执行不当,可能引发人才流失风险,据某咨询机构调研,45%的员工表示,若企业长期冻结招聘且缺乏沟通,会考虑寻找新的职业机会,企业需同步做好“人才保留”工作:一是透明沟通,向员工说明冻结的原因、预期时长及对个人的影响,避免谣言滋生;二是强化员工发展,通过在线培训、导师计划等方式,提升员工技能,即使岗位不变,也能感受到成长空间;三是优化激励机制,对核心人才给予专项奖金或期权激励,增强其归属感,某科技公司通过“冻结期人才发展计划”,为200名核心员工提供AI技能培训,并在冻结结束后优先提供内部晋升机会,核心员工离职率从8%降至3%。

从长期来看,人事冻结与招聘的动态平衡,考验着企业的人力资源战略定力,企业需建立“人力成本预警机制”,通过关键指标(如人力成本占营收比、人均效能、岗位空缺率)的实时监控,及时调整冻结力度,当人均效能连续两个季度下降时,可适度开放部分岗位招聘;当业务复苏信号出现时,需提前启动“人才蓄水池”计划,与目标候选人保持联系,确保快速响应,将招聘与数字化转型结合,利用HR SaaS系统实现招聘需求的智能审批、候选人数据的动态分析,提升决策效率,某跨国企业在冻结期间,通过数字化招聘平台将平均招聘周期缩短40%,同时降低了30%的招聘成本。

相关问答FAQs:

-

问:人事冻结期间,如何判断某个岗位是否属于“必要岗位”?

答:可通过三步评估法:第一步,分析岗位是否直接支撑核心业务(如研发、生产、销售关键环节);第二步,评估岗位空缺对业务的影响程度(如是否导致项目延期、客户流失或效率下降);第三步,计算内部替代成本(如内部调岗是否需要额外培训、是否影响原岗位工作),若岗位同时满足“核心业务支撑”“高影响度”“低内部替代成本”三个条件,可判定为必要岗位,优先招聘。 -

问:人事冻结结束后,如何快速恢复招聘并吸引人才?

答:提前梳理招聘需求,制定分阶段招聘计划(如1-3个月优先填补核心岗位,4-6个月补充支持岗位);优化雇主品牌,通过内部案例宣传(如冻结期员工成长故事、业务突破成果)传递企业活力;与猎头机构、高校建立合作,针对高端岗位启动“快速通道”,针对应届生开展“复苏专场招聘会”;优化入职体验,如提供入职培训礼包、导师一对一辅导,帮助新员工快速融入。