要让小孩做题时不跳步骤,需要从习惯培养、方法引导、心理支持和环境优化等多个维度入手,逐步建立孩子的逻辑思维和规范解题意识,以下是具体策略和实施方法:

理解孩子跳步骤的原因

孩子跳步骤通常源于几种心理和行为习惯:一是追求速度,认为跳步骤能更快完成题目;二是自信过度,低估题目难度或高估自己的能力;三是缺乏耐心,对繁琐的步骤感到厌烦;四是理解不深,没有意识到步骤之间的逻辑关联,家长需要先观察孩子的做题状态,通过沟通或观察具体题目,判断孩子跳步骤的主要动机,才能针对性地引导。

培养“步骤意识”的基础习惯

-

从读题开始抓细节

要求孩子用笔尖逐字读题,圈出关键词(如“至少”“平均”“求剩余”等),避免因漏看条件而跳步骤,在数学应用题中,可以让孩子先列出已知条件和问题,再思考每个条件对应的解题步骤。

示例:题目“小明有10个苹果,吃了3个,又买了5个,现在有多少个?”可引导孩子分三步:① 原有数量10个;② 吃掉后剩余10-3=7个;③ 买进后总数7+5=12个。 -

规范书写格式,拒绝“脑补”

要求孩子将每一步计算或推理过程写在纸上,即使简单的步骤(如“1+1=2”)也不能省略,家长可准备“错题分析表”,让孩子记录因跳步骤导致的错误,并对比完整步骤的答案差异,强化“步骤缺失=结果错误”的认知。

| 错题类型 | 跳步骤原因 | 完整步骤示例 | 改进措施 |

|---|---|---|---|

| 计算:25×4+100÷5 | 直接心算得30 | ① 25×4=100;② 100÷5=20;③ 100+20=120 | 分步书写,每步标注序号 |

| 应用题:求周长 | 漏用“半径×2”求直径 | ① 半径4cm→直径4×2=8cm;② 周长=π×8≈25.12cm | 画图标注已知量,对应公式步骤 |

通过专项训练强化步骤思维

-

“步骤拆解法”练习

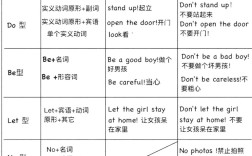

选择典型题目(如数学四则混合运算、语文阅读理解题),和孩子一起拆解解题步骤,用“第一步做什么,第二步为什么”的方式引导,语文阅读题“概括段意”,可分三步:① 找出中心句;② 提取关键词;③ 组织语言,初期家长可提供步骤模板,逐步过渡到孩子自主拆解。 (图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删) -

“逆向检查法”培养严谨性 后,要求孩子从结果倒推检查每一步是否合理,数学题答案为“12”,可问:“如果最后一步是加5,那上一步的结果应该是多少?再往前呢?”通过倒推,孩子会发现跳步骤可能导致中间环节矛盾,从而意识到完整步骤的必要性。

利用工具和游戏化方式提升兴趣

-

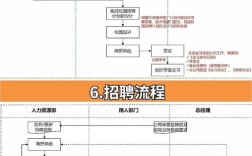

使用“步骤卡片”或流程图

对于复杂题型(如分数应用题、科学实验题),制作步骤卡片,让孩子按顺序排列或填写,科学题“验证种子发芽需要水分”,可设计步骤卡片:① 准备两粒豆子;② 一组加水,一组不加水;③ 放置相同环境观察;④ 记录现象,通过动手排列,强化步骤逻辑。 -

设置“步骤闯关”游戏

将日常练习转化为游戏,数学步骤大挑战”:每完成一道题的完整步骤,获得一枚“步骤勋章”,集满一定数量可兑换小奖励(如选择一次家庭活动),游戏化机制能让孩子在轻松氛围中接受“必须写步骤”的规则。

家长的心态与长期引导策略

-

避免急躁,允许“慢下来”

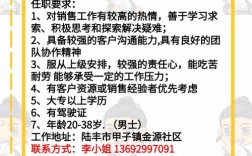

当孩子因写步骤而变慢时,家长切忌催促或批评,可以说:“虽然现在慢一点,但这样能确保全对,长期会更高效。”通过肯定完整步骤的价值,减少孩子对“慢”的焦虑。 (图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删) -

榜样示范与共同学习

家长可展示自己工作中的“步骤化”案例(如做菜看菜谱、写报告列提纲),让孩子意识到步骤是成人的通用方法,和孩子一起做“步骤题”,例如比赛谁的分步书写更清晰,营造共同进步的氛围。

针对不同学科的差异化引导

- 数学:强调“公式-代入-计算”三步,要求书写公式和代入过程,即使简单计算(如3×5)也要写出。

- 语文:阅读题用“标段号-划关键词-找中心句-连句成意”四步法,作文先列提纲再动笔。

- 英语:翻译题要求“先分析句子结构(主谓宾)-再逐词翻译-最后调整语序”,避免直接写答案。

相关问答FAQs

问:孩子总说“我会了,不用写步骤”,怎么办?

答:可尝试“错题对比法”:让孩子用跳步骤和完整步骤两种方法做同一道题,对比结果差异,计算“20-5×2”,跳步骤可能得30(错误),完整步骤:① 5×2=10;② 20-10=10(正确),通过实际错误让孩子意识到“会了”不等于“做对”,步骤是保险栓。

问:如何平衡步骤完整性和做题速度?

答:初期以“正确率”优先,允许孩子慢一点,逐步过渡到“速度+质量”双提升,可设置“步骤提速挑战”:第一周要求100%写步骤,第二周允许简单步骤心算但复杂步骤必须写,第三周根据题目难度自主判断步骤多少,同时教孩子“步骤简化技巧”,如将“25×4=100”直接写结果,但必须保留关键中间步骤(如除法、小数运算)。