学好产品设计是一个系统性工程,需要从思维、技能、实践到行业认知多个维度持续投入,它不仅是掌握工具和流程,更是培养“以用户为中心”的解决问题的能力,以下从核心思维、能力体系、实践路径、行业认知四个维度展开具体说明。

核心思维:构建“用户中心”与“问题导向”的认知框架

产品设计的第一性原理是“通过创造满足用户需求的产品,实现商业价值与社会价值的统一”,学好产品设计的前提是建立正确的思维框架。

用户同理心

产品设计始于对用户的深刻理解,这不仅是“我觉得用户需要什么”,而是通过定性(用户访谈、观察法)和定量(问卷、数据分析)方法,挖掘用户未被言说的隐性需求、行为动机和痛点,在设计一款老年人健康监测APP时,不能仅关注功能堆砌,需通过实地观察发现老年人对“操作复杂度”“字体大小”“家人共享便捷性”的真实需求,而非主观臆断“年轻人喜欢的功能他们也喜欢”。

问题拆解能力

优秀的设计师能将模糊的“需求”转化为清晰的“问题定义”,用户说“这个购物APP不好用”,需拆解为“搜索效率低”“支付流程繁琐”“推荐不精准”等具体问题,再针对每个问题设计解决方案,这需要运用MECE(相互独立,完全穷尽)原则,避免问题重叠或遗漏。

批判性思维与迭代意识

产品设计没有“完美方案”,只有“更优解”,需对现有产品保持敏感,分析其优缺点(如竞品功能矩阵、用户评价中的高频槽点),并通过“A/B测试”“灰度发布”等方式验证假设,快速迭代,微信“拍一拍”功能上线后,根据用户反馈调整了“自定义提醒词”的入口位置,提升了交互便捷性。

能力体系:从“硬技能”到“软技能”的全面发展

产品设计需要跨学科知识支撑,硬技能是“执行工具”,软技能是“价值放大器”。

(一)硬技能:工具与方法的扎实掌握

设计工具

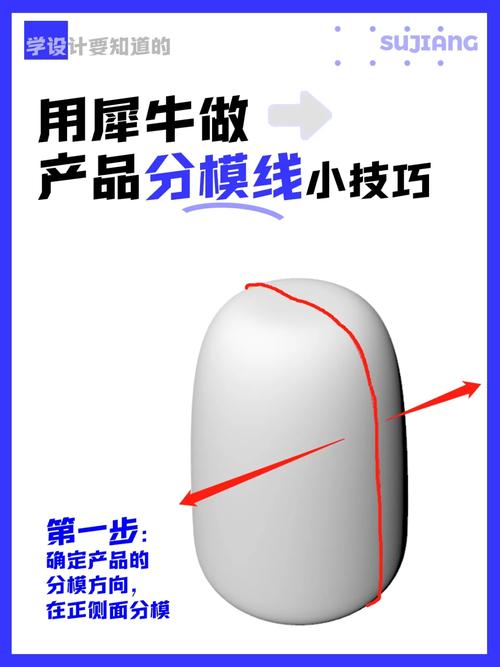

- 原型与视觉工具:掌握Figma(主流协作工具,支持实时协作)、Sketch(传统UI设计)、Adobe XD(原型制作)等,能根据团队协作需求灵活选择,需注意工具是手段,核心是通过低保真原型(纸原型、线框图)快速验证流程,而非陷入高保真视觉细节。

- 用户研究工具:熟练使用问卷星(数据收集)、UserTesting(用户行为测试)、Axure(复杂交互原型)等,确保研究过程科学高效。

设计方法论

- 设计流程:理解“需求分析-用户研究-信息架构-交互设计-视觉设计-可用性测试-上线迭代”的完整流程,并能在不同项目阶段灵活调整(如敏捷开发中需缩短迭代周期)。

- 设计原则:掌握尼尔森十大可用性原则(如“系统状态可见性”“用户控制与自由”)、格式塔原理(视觉 grouping、 proximity)等,确保设计符合用户认知习惯。

基础技术认知

虽无需成为开发者,但需了解技术实现边界(如前端开发的基本逻辑、iOS/Android设计规范差异),避免设计“无法落地的方案”,动效设计需考虑性能消耗,复杂交互需评估开发成本。

(二)软技能:沟通与协作的核心价值

跨角色协作能力

产品设计师需与产品经理(对齐需求优先级)、开发(评估技术可行性)、运营(验证数据效果)紧密协作,需用“设计语言”传递价值(如通过用户画像说明设计理由,而非仅展示视觉稿),避免“自说自话”。

数据驱动思维

学会用数据验证设计效果,改版注册流程后,需通过“转化率”“完成时长”“跳出率”等指标评估优化效果,而非仅凭“用户反馈”主观判断,需掌握基础数据分析工具(如Google Analytics、神策数据),理解“相关性”与“因果性”的区别。

表达与叙事能力

优秀的设计师能“讲好设计故事”:通过用户旅程图、场景故事板等工具,让团队直观理解“用户为何需要这个设计”,推动方案落地,在汇报医疗产品设计方案时,通过“患者-医生-家属”三方的场景故事,强调设计对多方需求的平衡,更容易获得支持。

实践路径:从“学习”到“精通”的刻意练习

理论需通过实践内化为能力,建议分三阶段推进:

系统学习(0-1年)

- 输入优质内容:阅读《设计心理学》《用户体验要素》《简约至上》等经典书籍,关注“Nielsen Norman Group”“优设网”等行业平台,建立知识框架。

- 模仿与拆解:选择优秀产品(如微信、淘宝、Notion),分析其信息架构、交互逻辑、视觉风格,用Figma复现关键页面,理解“为什么这样设计”。

- 参与实战项目:通过“站酷”“UI中国”等平台参与设计比赛,或为校园社团、公益组织提供免费设计服务,积累完整项目经验。

深度实践(1-3年)

- 主导完整项目:从需求调研到上线迭代全程参与,锻炼“问题定义-方案设计-效果验证”的闭环能力,主导一款校园APP的改版,通过用户访谈发现“课程表功能使用率低”,重新设计“课程提醒+作业同步”模块,最终使功能使用率提升40%。

- 建立个人作品集:不是简单罗列作品,而是每个案例包含“背景-目标-过程-结果-反思”,突出“解决问题的能力”,作品集中可展示“如何通过用户研究将某APP注册转化率提升25%”,而非仅展示最终界面。

持续精进(3年以上)

- 形成设计方法论:总结不同行业(如电商、教育、医疗)的设计规律,提炼可复用的框架(如“B端产品信息架构搭建五步法”)。

- 拓展行业视野:关注AI、AR/VR等新技术对产品设计的影响,探索“设计系统”“AIGC辅助设计”等前沿方向,避免知识固化。

行业认知:理解“商业价值”与“社会价值”的平衡

产品设计不是纯艺术创作,需在“用户需求”“商业目标”“技术可行性”三者间找到平衡点。

理解商业逻辑

需学习基础产品知识(如商业模式画布、用户生命周期价值),明确设计如何为商业目标服务,在设计电商APP时,“购物车”功能不仅要提升用户体验,更要通过“凑满减”“优惠券”等设计提升客单价,实现商业价值。

关注社会价值

优秀的产品设计能推动社会进步,无障碍设计(如视障用户辅助功能)、适老化设计(如大字体、简化操作),不仅扩大用户群体,更体现产品的人文关怀,需在设计过程中主动思考“是否包容不同群体”“是否存在伦理风险”。

保持行业敏感度

产品设计趋势快速变化,需定期关注行业动态(如WWDC、Google I/O的设计更新),参与线下沙龙、设计工作坊,与同行交流碰撞,避免闭门造车。

能力成长路径参考表

| 阶段 | 核心目标 | 关键行动 |

|---|---|---|

| 入门(0-1年) | 建立设计思维,掌握基础工具 | 阅读经典书籍、拆解优秀产品、参与小型项目 |

| 进阶(1-3年) | 主导项目,积累作品集 | 全程参与产品迭代、用数据验证设计、总结方法论 |

| 精通(3年+) | 形成个人风格,影响行业 | 探索前沿方向、分享设计经验、平衡商业与社会价值 |

相关问答FAQs

Q1:非设计专业背景,如何转行做产品设计?

A:转行需补齐“思维+技能”短板,首先通过书籍、在线课程(如Coursera的“Google UX设计专业证书”)建立设计思维;其次用1-3个月时间系统学习Figma、Axure等工具,并完成2-3个完整项目(可从身边需求入手,如优化校园APP流程);最后通过作品集展示解决问题的能力,主动投递实习或初级岗位,实践中积累经验。

Q2:如何平衡设计创意与商业目标的冲突?

A:冲突的本质是“用户需求”与“商业目标”的优先级问题,解决步骤:① 用数据明确商业目标的核心指标(如“提升转化率”);② 通过用户研究验证创意是否满足核心需求(如“简化流程是否能提升转化率”);③ 若创意与商业目标冲突,提出折中方案(如“分阶段上线功能,先验证核心模块效果”),并同步记录数据,为后续迭代提供依据,核心是“用数据说话”,而非主观对抗。