学好第二语言是一个系统性工程,需要科学的方法、持续的耐心和有效的实践,结合语言学规律和成功学习者的经验,以下从心态建设、输入输出平衡、记忆技巧、文化融合及工具运用五个维度,分享具体可行的学习心得。

心态建设:打破“完美主义”陷阱,拥抱“容错性成长”

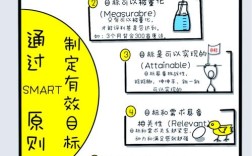

语言学习的核心是“沟通”,而非“语法满分”,许多学习者因害怕犯错而不敢开口,最终陷入“哑巴外语”的困境,母语者交流中也会出现语法错误、用词不当,关键在于是否不影响理解,建议将学习目标拆解为“可达成的小阶段”,本月掌握50个高频动词”“每周完成3次5分钟日常对话”,通过即时反馈建立成就感,要接受“平台期”的存在——语言学习并非线性进步,有时看似停滞,实则是大脑在重组语言网络,此时需保持耐心,可通过更换学习材料(如从教材切换至影视剧)打破僵局。

输入输出平衡:遵循“可理解性输入”原则,搭建“脚手架式”输出

语言习得的基础是“可理解性输入”,即接触略高于当前水平的材料(i+1原则),初级学习者可从带字幕的动画片、儿童绘本开始,中级者选择新闻慢速播报、简版小说,高级者尝试无字幕纪录片、原版文学,输入需注重“重复性”与“关联性”:同一主题通过不同形式接触(如先听音频再读文本,最后看视频),能强化记忆连接,输出则需“有支架地练习”:初期可模仿对话模板,逐步过渡至“主题演讲+同伴互评”模式,学习“餐厅点餐”场景时,先背诵常用句式,再与语伴模拟对话,最后尝试即兴发挥(如提出特殊饮食要求),实现从“复制”到“创造”的跨越。

记忆技巧:告别“死记硬背”,构建“场景化记忆网络”

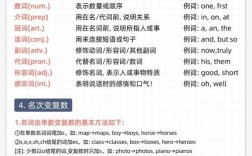

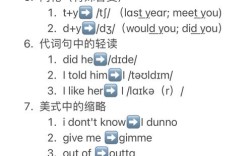

孤立单词的记忆效率极低,需将其融入“语义场”和“情境链”,可通过“分类记忆法”整理词汇(如将“水果”类词汇归为一组,同时联想颜色、味道等属性);或使用“故事联想法”,将新编入荒诞小故事(如“香蕉被猴子抢走,猴子爬上树”),语法学习则需“规则+例证+错题”三结合:先理解核心规则(如英语虚拟语气的基本结构),再用例句对比真实语境(“If I were you...”与“If I was you...”的使用差异),最后记录错题并定期复盘,利用“间隔重复法”(如Anki等工具)按遗忘曲线安排复习,可大幅提升长期记忆效果。

文化融合:语言是文化的载体,理解“潜规则”比掌握语法更重要

语言背后是文化逻辑,例如中文的“含蓄”与英语的“直接”会影响表达方式,学习时需关注“非语言信息”:日语中的“はい”可能是敷衍而非肯定,西班牙语的问候常伴随贴面礼,建议通过“文化对比笔记”积累差异点,例如记录中文“哪里哪里”与英语“Thank you”的回应逻辑差异,参与“文化沉浸活动”能加速内化:加入外语角、观看目标国家节日庆典、学习当地民歌等,让语言从“知识”变为“生活习惯”。

工具与资源:善用“技术杠杆”,实现个性化学习

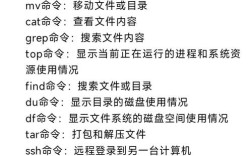

现代技术为语言学习提供多元支持,需根据学习阶段选择工具:

- 输入强化:用YouTube频道“Easy Languages”进行真实场景对话听写,用“LingQ”导入文本并生词高亮;

- 输出纠错:借助“Grammarly”检查写作错误,“HelloTalk”连接母语者进行语音互评;

- 趣味辅助:通过“Duolingo”游戏化练习巩固基础,“Audible”听有声书磨耳朵。

建立“个人语料库”:记录生活中遇到的实用表达(如产品说明书、影视台词),定期整理成“主题词卡”,形成专属学习资源。

相关问答FAQs

Q1:如何解决“学了就忘”的问题?

A:“学了就忘”的本质是短期记忆未转化为长期记忆,建议结合“间隔重复”与“情境应用”:每天用Anki复习20个新词,同时当晚用这些词写3个句子;每周进行1次“主题输出”(如用本周所学词汇描述周末经历),通过“输出倒逼输入”加深记忆,睡眠对记忆巩固至关重要,睡前1小时复习可提升记忆保留率30%以上。

Q2:如何平衡“应试需求”与“实际应用”?

A:应试与应用并非对立,而是“深度”与“广度”的互补,可划分“70%时间+30%时间”:70%按考纲系统学习(如刷题、整理语法框架),确保基础得分;30%投入真实场景(如看原版剧、与外国人交流),培养语感,备考雅思时,每天1小时练习写作模板(应试),同时30分钟用英语写日记(应用),两者相互促进,既能应对考试,又能提升实际交流能力。