表面光鲜下的真实运作逻辑

在职场中,招聘常被包装为企业“选贤任能”的公正环节,但深入其中会发现,这一过程掺杂着大量未被言明的规则与潜台词,从岗位需求的诞生到最终发offer,每个环节都可能存在信息差、主观判断甚至隐性偏见,而求职者若只看到“公平竞争”的表象,很容易陷入被动,理解招聘背后的真实逻辑,能帮助求职者更精准地定位自己,也能让企业反思如何优化招聘体系。

岗位需求:被“美化”的真相

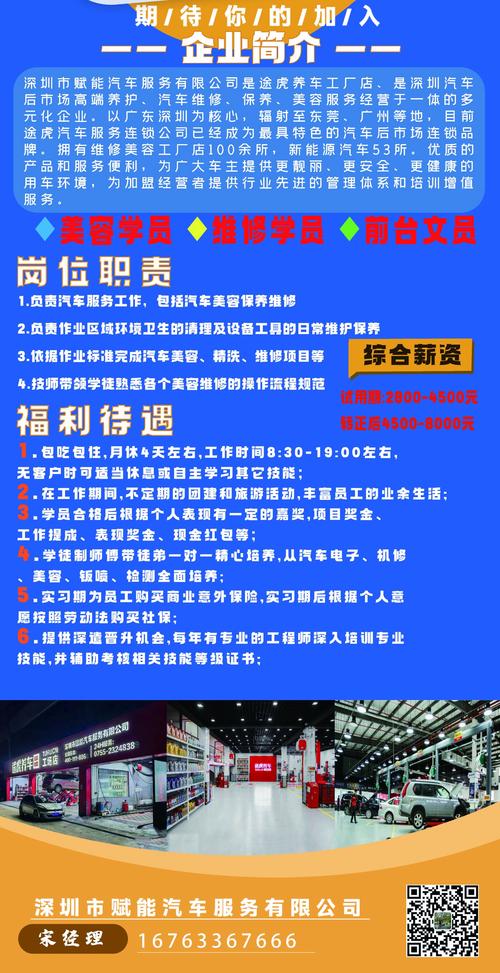

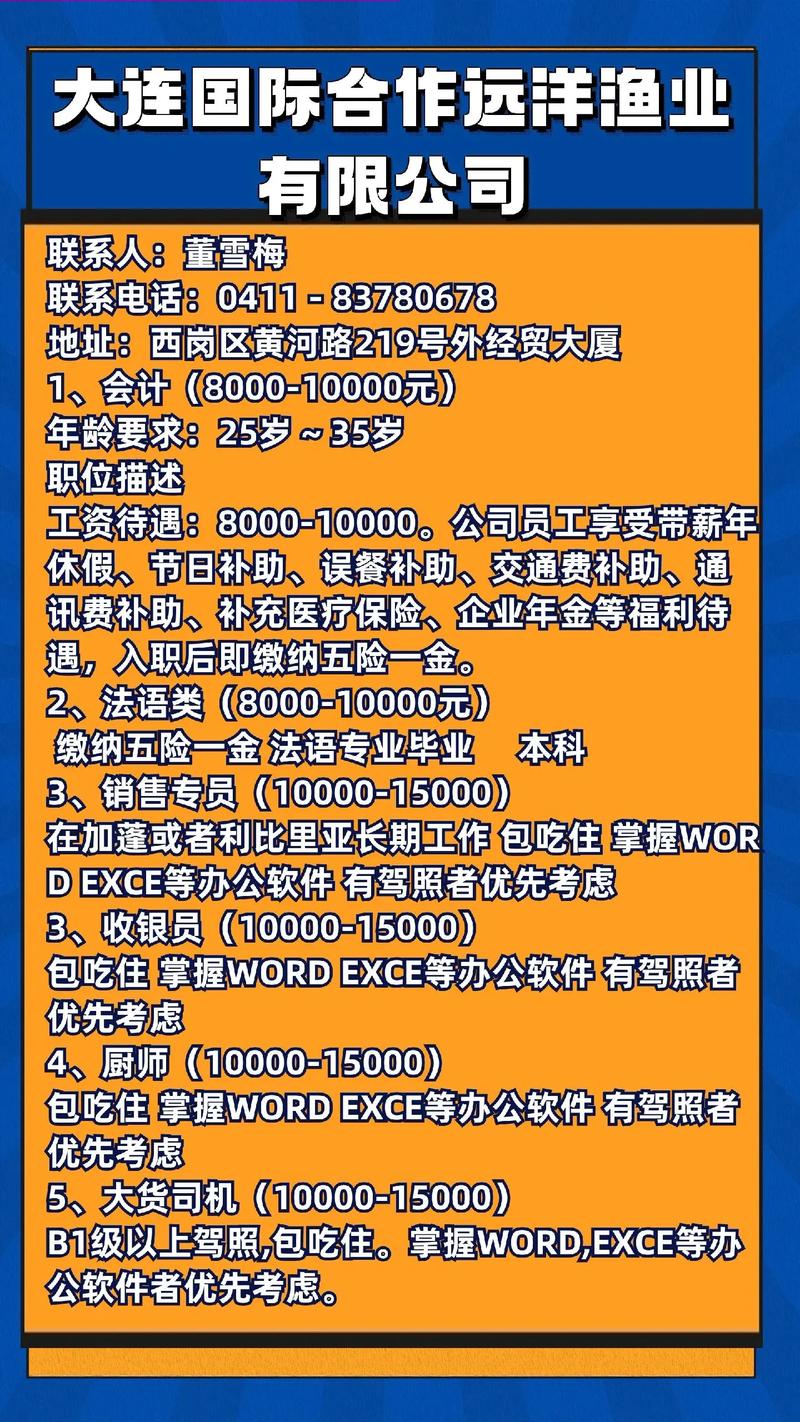

企业发布招聘信息时,很少会完全暴露岗位的真实处境,一个标注“急招”“高薪”的岗位,可能是因为团队离职率高、工作强度大,HR希望通过紧迫感吸引求职者;而“接受应届生”“无经验要求”的描述,有时暗示着岗位替代性强、成长空间有限,JD(职位描述)中的“优先条件”往往是筛选的隐形门槛——若要求“985学历+大厂经验+英语流利”,但薪资却低于行业平均水平,这本质上是企业在用理想化画像筛选“性价比高”的候选人,而非真正期待匹配者。

某互联网公司的招聘负责人曾透露:“我们写‘抗压能力强’,其实是暗示加班多;写‘沟通能力突出’,是因为团队内部协作效率低,需要有人主动兜底。”这种“翻译”能力,是求职者解读JD的关键。

简历筛选:算法与HR的双重过滤

简历筛选阶段,多数企业已实现“机器初筛+人工复筛”的双层机制,ATS( applicant tracking system,简历筛选系统)会通过关键词(如“Python”“项目管理”“500强”)自动过滤简历,即使候选人的实际能力达标,但若简历中未出现特定术语,也可能被直接淘汰,某快消公司要求“数据分析能力”,若候选人只写了“用Excel整理报表”,而未提及“SQL”“Tableau”,即使其实际经验丰富,也可能被系统判定为不匹配。

人工筛选则更依赖HR的主观判断,HR会用“10秒法则”快速浏览简历:重点看工作经历、公司背景、学历是否符合“硬门槛”,而非深挖能力细节。“隐性歧视”依然存在——年龄(35岁上限)、婚育状况(女性可能被默认需要兼顾家庭)、毕业院校(非985/211被降级处理)等因素,虽不合规却常成为筛选潜规则。

面试环节:压力测试与“文化适配”的博弈

面试的核心目的,并非单纯考察专业能力,更是测试候选人的“稳定性”与“文化适配度”,技术岗的算法题、业务岗的案例分析,本质是看候选人是否能在高压下快速解决问题;而行为面试题(如“你如何处理团队冲突?”“你为什么离职?”)则是在挖掘候选人的性格特质与价值观。

值得注意的是,“文化适配”常成为企业拒绝候选人的“万能理由”,一家强调“狼性文化”的公司,可能会淘汰回答“注重工作生活平衡”的候选人,即使其能力完全胜任,面试官的个人偏好也会影响结果——某候选人可能因面试官对其母校有偏见,或回答风格过于直接而被否定,而非能力不足。

薪酬谈判:HR的“报价策略”与候选人的“心理博弈”

薪酬谈判是招聘中最具博弈性的环节,HR的开价往往低于预算,为后续留出谈判空间,岗位预算15k-20k,HR可能会先以“12k-15k”试探候选人,若候选人接受过低,企业会认为“候选人能力不足”或“对市场行情不了解”;若候选人要求过高,HR则以“薪酬与岗位不匹配”“需要审批”为由压价。

企业还会用“总包”概念模糊薪资结构,例如将“年终奖”“期权补贴”计入总薪资,但实际发放存在不确定性(如年终奖与绩效挂钩,期权需多年才能兑现),求职者需明确“固定薪资”占比,避免被“总包”数字迷惑。

背调与发offer:最后的“风险控制”

通过面试后,企业会进行背景调查(背调),重点核实工作经历、离职原因、学历等信息,背调并非完全客观,若前雇主对候选人评价模糊(如“表现尚可”),可能影响录用结果;若候选人存在频繁跳槽、与上级冲突等问题,即使能力过关,企业也可能因“稳定性风险”拒绝。

发放offer后,仍可能出现变数,企业突然冻结HC(headcount,招聘名额)、找到“性价比更高”的候选人,或因业务调整取消岗位,某候选人曾分享:“谈好薪资后,HR说‘领导觉得经验稍不足,薪资需要降3k’,本质是之前开价过高,现在借机压价。”

招聘中的“幸存者偏差”与反思

最终能成功入职的候选人,未必是“最优秀”的,而是“最符合企业当前需求”的,这种“幸存者偏差”导致招聘过程存在大量偶然性:候选人可能因面试官心情好、岗位紧急、竞争对手放弃等因素被录用,而非绝对的能力优势。

对企业而言,过度依赖“经验”“学历”等硬指标,可能错过潜力型人才;对求职者而言,理解招聘内幕后,需更注重“精准匹配”——在简历中突出岗位关键词,在面试中展示“稳定性”与“文化适配”,在薪酬谈判中明确核心需求,才能提高成功率。

相关问答FAQs

Q1:为什么有些岗位明明招不到人,却一直挂着不招?

A:可能存在多种情况:一是企业为储备人才“虚招岗位”,实际并无HC;二是岗位要求过高(如“全能型人才”且薪资低于市场),导致无人匹配;三是HR通过长期挂岗收集简历,建立人才库;四是岗位已内定,招聘流程仅为“走形式”,求职者若发现岗位长期未更新,需谨慎投递。

Q2:如何判断招聘信息中的“高薪”是否真实?

A:可通过三个维度验证:一是查看薪资结构,“高薪”是否包含浮动部分(如绩效、提成),固定薪资是否达标;二是了解行业薪资水平,通过招聘网站、同行交流对比同岗位薪资范围;三是面试时直接询问“薪资构成”“调薪机制”,若HR含糊其辞,可能存在“画饼”嫌疑。