在人工智能、大数据分析和高性能计算等领域快速发展的背景下,GPU(图形处理器)因其强大的并行计算能力,已成为企业技术栈中的核心硬件资源,GPU人才的稀缺性与企业需求的快速增长之间的矛盾日益凸显,传统招聘模式在效率、精准度和成本控制方面逐渐显露出局限性,量化招聘作为一种数据驱动的招聘方法论,通过算法模型、结构化评估和数据分析手段,正在重塑GPU相关岗位的招聘流程,帮助企业更高效地识别、筛选和匹配顶尖人才。

量化招聘在GPU人才招聘中的应用逻辑

量化招聘的核心在于将招聘过程中的主观判断转化为可量化、可分析的数据指标,通过建立标准化评估体系,提升招聘效率与决策质量,在GPU人才招聘中,这一逻辑主要体现在以下几个方面:

需求侧:精准定义岗位能力模型

GPU相关岗位(如GPU算法工程师、高性能计算优化师、CUDA开发工程师等)的能力要求具有高度专业性和跨学科性,涉及计算机体系结构、并行编程框架、深度学习加速、硬件驱动开发等知识领域,传统招聘中,JD(职位描述)常因表述模糊导致候选人画像与岗位需求错位,量化招聘通过分析历史招聘数据、绩效表现和行业标杆,构建“能力-经验-项目”三维评估模型(见表1),将抽象要求拆解为具体可量化的指标,对于“CUDA开发能力”,可细化为“CUDA版本熟悉度(如CUDA 11.x)”“并行编程优化经验(如线程块调度、内存合并访问)”“实际项目性能提升幅度(如推理速度提升X%)”等可验证的指标。

表1:GPU算法工程师岗位量化评估指标示例

| 评估维度 | 核心指标 | 量化方式 | 权重 |

|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|

| 技术能力 | CUDA/C++编程熟练度 | 技术测试题正确率(≥85%) | 30% |

| | 深度学习框架优化经验(TensorRT/ONNX) | 项目案例中模型加速比(≥2倍) | 20% |

| 项目经验 | 大规模GPU集群部署经验 | 管理GPU节点数量(≥50个) | 15% |

| | 性能瓶颈解决案例 | 单项目解决性能问题数量(≥3个) | 10% |

| 软技能 | 跨团队协作能力 | 360度评估得分(≥4.5/5分) | 10% |

| 学习能力 | 新技术掌握速度 | 6个月内掌握新技术并应用于项目 | 15% |

供给侧:多源数据驱动的候选人筛选

GPU人才的技能往往体现在实际项目代码、开源贡献、技术博客等非结构化数据中,传统简历筛选难以全面评估其真实水平,量化招聘通过整合多源数据建立候选人数字画像:

- 技术能力验证:通过在线编程平台(如LeetCode、牛客网)设计GPU相关算法题(如并行归约、矩阵乘法优化),结合代码执行效率、内存占用等指标评分;

- 项目成果量化:分析GitHub提交记录(如CUDA代码Star数、PR质量)、Kaggle竞赛排名(如GPU加速赛道奖项)、技术博客阅读量等,评估技术影响力;

- 背景数据挖掘:通过学历数据(如计算机体系结构课程成绩)、工作履历(如参与GPU项目规模)、证书认证(如NVIDIA DCA证书)等补充硬性背景信息。

某自动驾驶企业招聘GPU感知算法工程师时,通过量化模型筛选出“具备TensorRT优化经验,将YOLOv5推理速度提升3倍”的候选人,其技术匹配度得分比传统简历筛选者高出40%,入职后3个月内独立完成模型部署任务。

流程侧:自动化与效率提升

GPU岗位招聘通常面临简历量大(单岗位收到简历超千份)、技术评估耗时长(单次技术面试需2-3小时)等问题,量化招聘通过引入AI工具实现流程自动化:

- 智能初筛:基于NLP(自然语言处理)技术解析简历与JD的匹配度,自动过滤技能不符者(如未提及CUDA经验),初筛效率提升60%;

- 自动化测评:通过AI代码评审工具(如CodeGuru)分析候选人代码的并行性、错误率,生成技术报告,减少人工面试工作量;

- 人岗匹配度评分:综合测评数据、背景信息、面试反馈等,生成候选人综合得分(0-100分),设定阈值(如≥80分)进入复试环节,避免主观偏好干扰。

量化招聘在GPU招聘中的挑战与应对

尽管量化招聘优势显著,但在GPU领域仍面临特殊挑战:

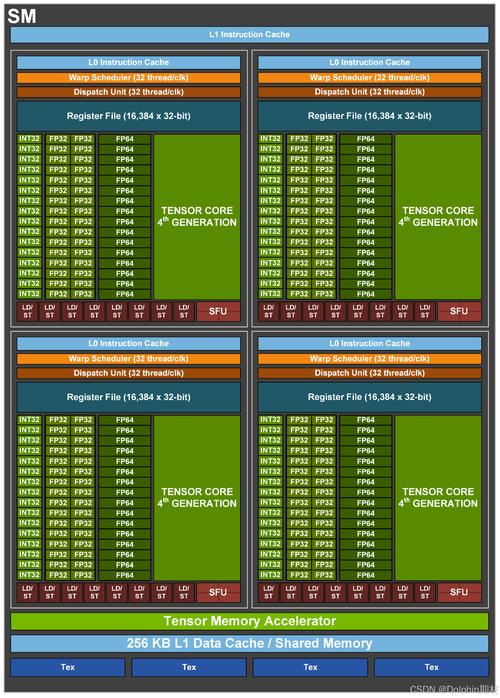

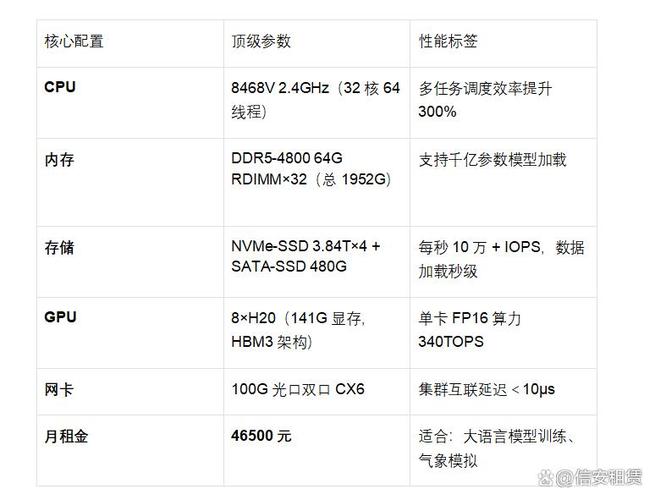

- 技术迭代快:GPU架构(如Hopper、Blackwell)和编程工具(如CUDA、SYCL)更新迅速,评估指标需动态调整,应对策略:建立“指标更新机制”,每季度联合技术专家更新题库和评分标准,纳入新架构相关知识点(如Hopper的Transformer Engine优化)。

- 高端人才稀缺:资深GPU工程师往往具备独特经验(如自定义硬件加速),难以通过标准化指标衡量,应对策略:采用“定量+定性”结合方式,在量化评分基础上,邀请技术专家进行深度面试,重点考察问题解决思路的创新性。

相关问答FAQs

Q1:量化招聘是否会忽略候选人的软技能和团队适配性?

A:量化招聘并非完全依赖数据,而是通过“数据初筛+人工复核”的模式平衡效率与人性,在量化模型中,软技能(如沟通能力、抗压性)可通过结构化面试评分、360度评估等数据化;团队适配性则通过“价值观匹配度测试”“模拟项目协作”等环节评估,确保候选人不仅技术达标,还能融入团队文化。

Q2:中小企业如何低成本实施量化招聘?

A:中小企业可通过“轻量化量化招聘”降低成本:① 使用开源工具(如Apache Jupyter设计技术测评题、Google Forms收集数据);② 借助第三方招聘平台(如BOSS直聘、拉勾网)的AI初筛功能;③ 与高校或技术社区合作,通过GPU编程竞赛、开源项目贡献等方式挖掘潜在人才,减少招聘渠道成本。