软件开发leader作为团队的核心管理者,需要通过目标管理、人才发展、流程优化、文化塑造等多维度工作,推动团队高效交付高质量产品,同时实现成员与团队的共同成长,其管理实践可围绕以下关键展开:

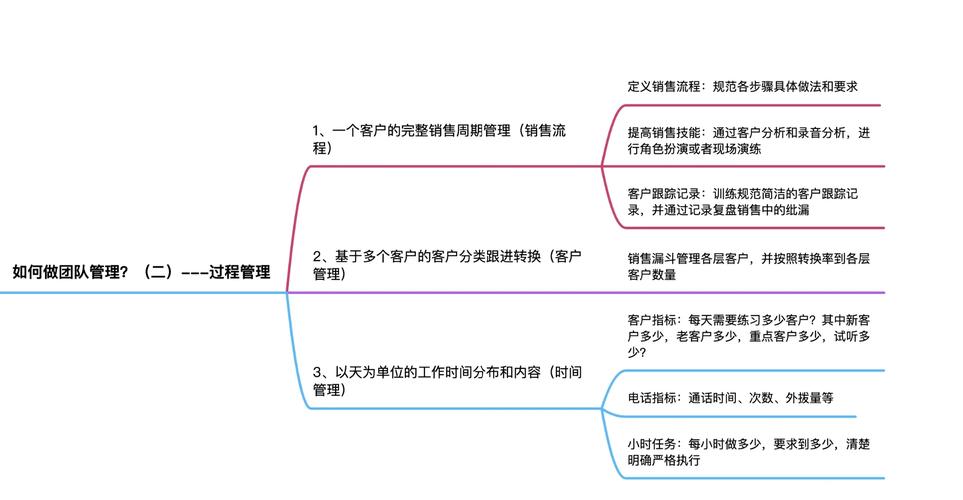

在目标管理方面,leader需确保团队方向与公司战略对齐,首先需将业务目标拆解为可执行的技术目标,例如将“提升用户留存率”转化为“优化核心功能性能,降低接口响应时间30%”,目标拆解需遵循SMART原则,明确性(Specific)、可衡量(Measurable)、可实现(Achievable)、相关性(Relevant)、时限性(Time-bound),过程中需建立动态追踪机制,通过每日站会同步进度(15分钟内聚焦“昨天完成什么、今天计划什么、遇到什么阻碍”),每周召开技术复盘会,用数据指标(如迭代完成率、线上故障率)衡量目标达成情况,当业务需求变更时,需快速评估对目标的影响,与产品、业务方协商优先级,避免团队陷入频繁切换方向的低效状态。

人才发展是团队持续战斗力的核心,leader需构建“能力矩阵”,明确团队中每个成员在前端、后端、测试等维度的当前能力与目标能力,识别短板与成长空间,针对初级工程师,通过“师徒制”安排资深工程师带教,分配模块化任务并设置“小步快跑”的里程碑;对中级工程师,给予独立负责模块的机会,鼓励技术方案设计并组织方案评审会;对高级工程师,则需赋予技术攻坚、架构设计的责任,引导其参与技术选型决策,同时建立成长反馈机制,每季度进行1对1沟通(不少于40分钟),不仅讨论工作进展,更要关注职业诉求,提供定制化学习资源(如推荐技术课程、支持参加行业大会),对于高潜力员工,可设置“挑战性任务池”,如主导技术重构、负责新业务孵化,通过实战加速成长。

流程优化直接决定团队交付效率,需建立标准化的开发流程,从需求分析到上线运维形成闭环,以敏捷开发为例,可设计双周迭代周期,包含需求评审(Story Point估算)、迭代规划(任务拆分到人)、每日站会、测试验证、回顾改进五个环节,为减少沟通成本,引入工具链管理:用Jira跟踪任务状态,Confluence沉淀文档,Git进行代码版本控制,CI/CD工具实现自动化构建与部署,针对常见问题,可制定“Checklist清单”,如代码上线前需通过单元测试覆盖率(≥80%)、安全扫描、性能压测等环节,对于跨团队协作,需明确接口人机制,例如与测试团队约定“提测标准”(功能用例通过率100%、无阻塞性Bug),避免职责推诿。

团队文化是凝聚力的关键,leader需营造“开放透明、互助共进”的氛围,鼓励成员主动暴露问题而非隐藏失误,例如设立“无责复盘”机制,对线上故障组织跨角色分析会,聚焦“流程漏洞”而非“个人责任”,建立知识共享体系,每周组织技术分享会( topics 可涵盖框架源码解析、性能优化案例等),鼓励成员将学习成果沉淀为内部文档,关注成员状态,对加班频繁的员工及时介入,分析是任务分配问题还是流程瓶颈,避免无效内卷,同时通过“小胜利”激励团队,在完成重要里程碑后组织庆祝活动(如团队聚餐、技术观影会),强化正向反馈。

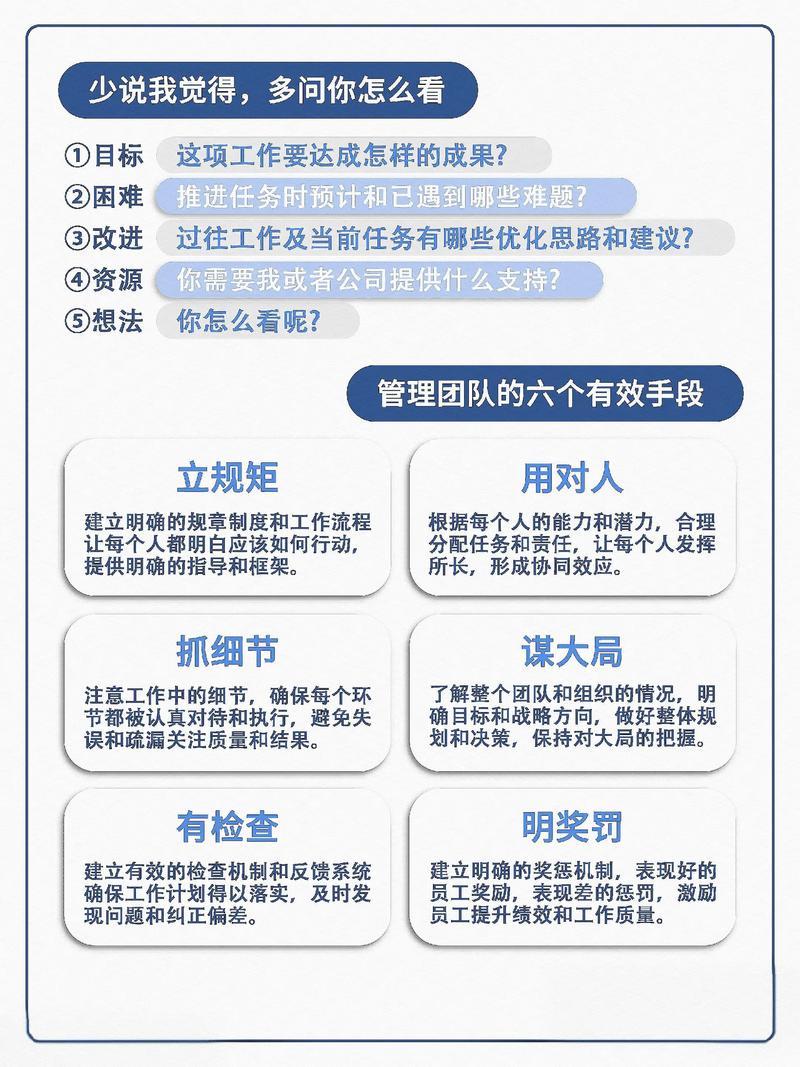

冲突管理是leader的必修课,当技术方案分歧时,引导成员用“数据说话”,通过A/B测试或原型验证对比方案优劣;当工作负荷不均时,基于能力矩阵重新分配任务,必要时协调资源支持;当成员间出现矛盾时,分别倾听诉求,寻找共同目标(如“共同保障项目按时上线”),引导换位思考,对于长期消极怠工的员工,需进行严肃沟通,明确改进要求,若仍无改善则启动淘汰机制,保持团队活力。

在资源协调方面,leader需向上争取合理支持,例如根据项目复杂度申请增加人手或延长周期,同时控制成本(如避免过度采购非必要的商业工具),横向需与其他团队leader建立信任,共享资源池(如共用测试环境),避免资源闲置。

相关问答FAQs:

Q1:如何处理团队成员的技术能力参差不齐问题?

A:首先通过能力矩阵评估差异,对薄弱环节安排针对性培训(如组织内部专题讲座);其次采用“结对编程”模式,让能力强的成员与弱成员协作完成任务,过程中实时指导;再通过任务分级,分配难度匹配的工作,避免“强者过闲、弱者过载”;最后建立知识库沉淀最佳实践,方便成员自主学习,逐步缩小能力差距。

Q2:当团队同时面对多个紧急需求时,如何优先级排序?

A:采用“价值-紧急度-成本”四象限法则:优先处理“高价值+高紧急”需求(如修复线上核心故障),其次安排“高价值+低紧急”需求(如新功能开发),协商将“低价值+高紧急”需求(如临时数据导出)简化方案或延后,暂缓“低价值+低紧急”需求,同时与产品方明确需求价值判断标准(如用户量、收入影响),必要时争取上级支持砍掉非必要需求,确保团队聚焦核心目标。