我国商业信用的发展是市场经济体系完善的重要标志,也是提升经济运行效率、激发市场主体活力的关键环节,近年来,我国通过政策引导、制度完善、技术创新等多维度举措,逐步构建起覆盖全链条、多层次的商业信用体系,为经济高质量发展提供了坚实支撑。

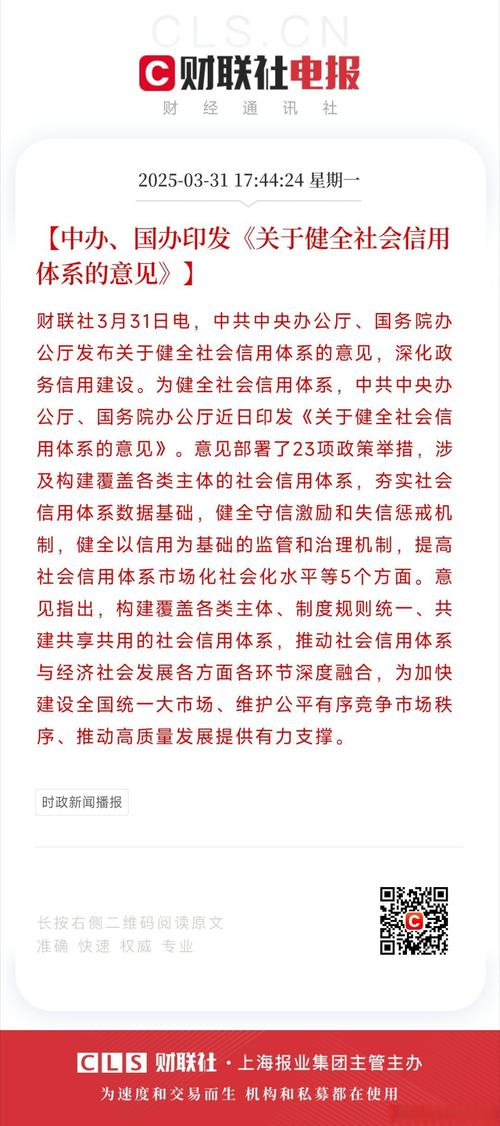

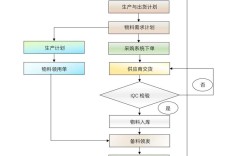

从政策层面看,国家持续强化顶层设计,为商业信用发展提供制度保障,通过修订《企业信息公示暂行条例》《征信业管理条例》等法规,明确信用信息采集、使用、保护的基本规则,解决“信息孤岛”问题,国家企业信用信息公示系统实现了工商、税务、海关等部门信息的互联互通,企业信用状况可一键查询,极大降低了交易中的信息不对称风险,出台《关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》,推动信用监管与行业管理深度融合,在招投标、政府采购、资质审核等领域建立信用承诺制度,对守信主体“无事不扰”,对失信主体“利剑高悬”,形成“守信激励、失信惩戒”的良性循环。

在市场主体培育方面,企业信用意识显著提升,信用应用场景不断拓展,大型企业依托供应链优势,通过“核心企业+上下游”模式,将信用转化为融资工具,大型制造企业基于真实贸易背景,为中小供应商提供应收账款融资、票据贴现等服务,缓解其资金压力,中小企业则通过“信易贷”等平台,凭借纳税信用、知识产权等信用资产获得无抵押贷款,2022年全国“信易贷”平台累计帮助小微企业获得贷款超2万亿元,商业信用服务产业快速发展,第三方信用评级机构、信用保险公司在风险评估、信用增信中的作用日益凸显,形成了“政府引导、市场运作、社会参与”的发展格局。

技术创新为商业信用注入新动能,大数据、人工智能、区块链等技术的应用,使信用信息采集更精准、信用评估更智能,区块链技术通过分布式账本记录交易数据,确保信息不可篡改,已在跨境贸易、供应链金融中试点应用,大幅提升了信用传递效率,人工智能算法则通过对企业多维数据的动态分析,构建更精准的信用评分模型,帮助金融机构快速识别优质客户,降低信贷风险,数字技术的发展推动了“信易+”场景落地,如“信易租”“信易行”等,让信用良好的个人和企业享受更多便利,形成“信用有价值、守信有力量”的社会氛围。

我国商业信用发展仍面临一些挑战,如信用信息共享机制尚不完善、部分行业信用标准缺失、企业信用意识参差不齐等,需进一步推进跨部门、跨区域信用信息整合,建立统一的信用评价标准;加强信用服务市场监管,提升评级机构的专业性和公信力;通过宣传教育强化企业信用管理能力,推动商业信用从“被动约束”向“主动资产”转变,应积极探索商业信用与绿色金融、科技创新等领域的融合,支持低碳项目、科技型企业发展,实现信用价值与经济高质量发展的协同推进。

相关问答FAQs

Q1:商业信用与银行信用有何区别?

A:商业信用是企业之间在商品交易中提供的信用,如赊销、预付款等,直接服务于实体经济交易;银行信用是银行等金融机构提供的信用,如贷款、信用卡等,以货币形式存在,二者区别在于:主体不同(企业vs银行)、形式不同(商品赊销vs货币借贷)、范围不同(特定交易双方vs广泛客户群体),商业信用是银行信用的基础,许多银行信用建立在商业信用之上,如基于应收账款的融资。

Q2:中小企业如何提升自身商业信用水平?

A:中小企业可通过以下途径提升信用:一是规范经营,及时履约还款,避免税务、合同等失信行为;二是主动公示信用信息,如在“信用中国”平台更新企业信用报告,增强透明度;三是利用供应链信用,与核心企业建立长期稳定合作,借助其信用背书;四是借助第三方信用服务,参与信用评级,获取信用认证;五是加强内部信用管理,设立专门的信用管理部门或岗位,防范信用风险。