创建网站分析体系是一个系统性工程,需要从目标设定、工具选型、指标定义、数据采集、分析模型到持续优化形成闭环,以下从六个核心环节详细拆解实施步骤,确保体系能真正驱动业务增长。

明确分析目标与业务对齐

网站分析体系的起点不是技术工具,而是业务目标,需先明确网站的核心价值,是电商转化、品牌曝光还是用户服务,再将目标拆解为可量化的指标,电商网站的核心目标可能是“提升GMV”,可拆解为“流量规模-访客质量-转化效率-复购率”四个层级,每个层级对应具体指标(如流量规模看UV、新客占比,转化效率看加购率、结算率等),需避免“为了分析而分析”,确保每个指标都能回答“这对业务意味着什么”的问题,建议使用OKR(目标与关键成果法)对齐业务与数据目标,例如季度目标“提升用户复购率”,关键成果可为“30天内复购用户占比从15%提升至20%”。

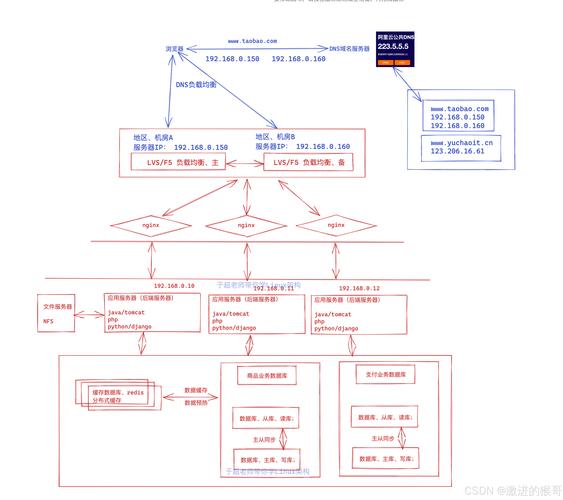

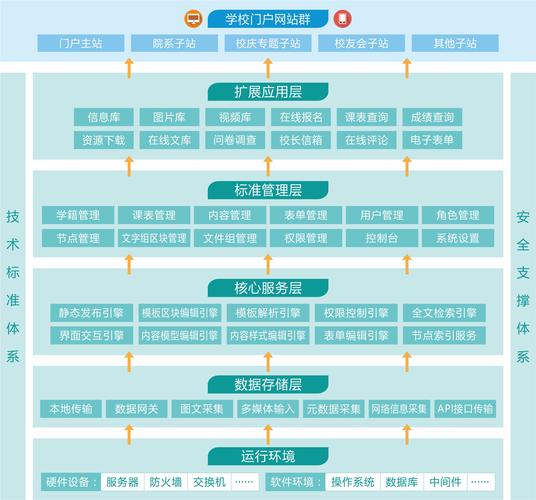

搭建技术基础与数据采集

技术基础是数据准确性的保障,需根据业务需求选择合适的工具组合,主流工具中,Google Analytics(GA4)适合中小型网站,可覆盖用户行为、转化路径分析;百度统计侧重中文用户行为;Adobe Analytics适合大型企业,支持自定义事件和复杂数据模型;热力图工具(如Hotjar、 Crazy Egg)可补充用户点击、滚动行为数据;用户行为录制工具(如FullStory)能还原用户操作细节。

数据采集需覆盖“用户-行为-转化”全链路:

- 用户属性:设备(PC/移动端)、地域、新老访客、来源渠道(自然搜索/付费广告/直接访问);

- 行为数据:页面浏览量(PV)、独立访客数(UV)、平均访问时长、跳出率、页面停留时间、点击事件(按钮点击、链接跳转);

- 转化数据:关键行为(注册、加购、下单、支付)、转化路径(如“首页-列表页-详情页-购物车-结算”各步骤流失率)、转化价值(客单价、复购率)。

需注意数据埋点的准确性,例如电商网站的“加购”事件需明确是否触发成功,“支付完成”需区分支付成功与失败状态,避免数据偏差,建议制定《数据埋点规范文档》,明确指标定义、触发条件、数据格式,确保技术团队与业务团队理解一致。

构建核心指标体系与监控看板

指标体系需分层设计,避免信息过载,参考“北极星指标+过程指标+健康度指标”框架:

- 北极星指标:1个核心指标衡量业务健康度(如电商网站的“GMV”);

- 过程指标:拆解北极星指标的关键过程(如“流量规模-访客质量-转化效率-复购率”);

- 健康度指标:监控网站基础体验(如页面加载速度<3秒、404错误率<0.1%)。

以电商网站为例,核心指标体系可设计为:

| 指标层级 | 核心指标 | 计算方式 | 业务意义 |

|---|---|---|---|

| 流量规模 | UV | 独立访客数 | 衡量网站触达用户量 |

| 访客质量 | 新客占比 | 新访客UV/总UV | 判断流量结构健康度(新客拉新价值) |

| 转化效率 | 加购-结算转化率 | 结算订单数/加购次数 | 评估用户购买意愿与支付流程体验 |

| 复购率 | 30天复购用户占比 | 30内再次下单用户数/总下单用户数 | 衡量用户忠诚度与产品复购价值 |

基于指标体系搭建可视化看板,工具可选GA4的“探索”功能、Tableau、Power BI或神策数据等,看板需分层展示:

- 全局层:北极星指标趋势、核心过程指标完成率(如周度GMV达成率);

- 渠道层:各流量渠道(自然搜索、付费广告、社交媒体)的UV、转化率、ROI;

- 页面层:TOP10页面的PV、跳出率、退出率,识别高流量低转化页面;

- 用户层:新老用户行为差异(如新客平均访问时长vs老客)、高价值用户特征(如客单价>500元用户的来源渠道)。

建立数据分析模型与洞察挖掘

原始数据需通过分析模型转化为 actionable insights(可行动的洞察),常用模型包括:

- 漏斗分析:定位转化瓶颈,注册-首单”漏斗中,若“手机号验证”步骤流失率达60%,可能是验证流程过于复杂;

- 路径分析:追踪用户行为路径,发现主流路径与异常路径(如20%用户从“首页”直接跳转至“支付页”,可能是误操作);

- 归因分析:判断渠道转化价值,避免“末次点击归因”的偏差(如用户先通过搜索广告了解产品,再通过直接访问下单,搜索广告的实际贡献需被识别);

- 用户分群:按行为(如高频访问用户)、价值(如高客单价用户)、属性(如新客/老客)分群,针对性优化策略(如对高频未转化用户推送优惠券);

- A/B测试:验证优化效果,例如改版“商品详情页”按钮颜色(红 vs 蓝),通过点击率变化判断最优方案。

某SaaS网站通过漏斗分析发现“免费试用-付费转化”中,“填写企业信息”步骤流失率达45%,进一步分析发现该步骤需填写10个字段,用户感知成本高,优化后简化为3个核心字段(公司名称、行业、需求),流失率降至22%,转化率提升18%。

数据驱动决策与闭环优化

分析的价值在于指导行动,需建立“发现问题-分析原因-制定策略-落地执行-效果复盘”的闭环。

- 问题定位:通过看板异常波动发现问题(如某日UV突然下降30%);

- 原因分析:结合多维度数据拆解(如UV下降是否因自然搜索流量减少,进一步排查关键词排名是否下滑);

- 策略制定:根据原因制定方案(如关键词排名下滑需优化SEO内容);

- 落地执行:明确责任人与时间节点(如内容团队3天内发布5篇优化文章);

- 效果复盘:追踪策略执行后的指标变化(如UV是否回升),总结经验沉淀为SOP(标准作业流程)。

某教育网站通过用户分群发现“25-35岁女性用户”的“课程试听-报名”转化率仅8%,显著低于整体均值(15%),进一步分析发现该群体偏好“碎片化学习”,而现有试听课程均为30分钟长视频,优化后将课程拆分为3个5分钟短视频,并增加“章节试听”功能,该群体转化率提升至22%。

团队协作与持续迭代

网站分析体系不是数据部门的“独角戏”,需产品、运营、市场、技术团队协同:

- 数据团队:负责指标定义、数据埋点、分析模型搭建,输出分析报告;

- 运营团队:基于分析结果制定运营策略(如针对高价值用户推送专属权益);

- 产品团队:通过用户行为数据优化产品体验(如简化注册流程);

- 市场团队:根据渠道转化效果调整投放预算(如削减低ROI广告渠道,增加自然搜索SEO投入)。

需定期(如季度)复盘指标体系的合理性,删除失效指标(如已停用的活动相关指标),新增业务发展所需指标(如“直播带货转化率”),确保体系与业务同频迭代。

相关问答FAQs

Q1:网站初期流量少,是否需要搭建完整的分析体系?

A:需要,但可简化,初期核心目标是验证“产品-市场匹配度”,重点监控3-5个关键指标:UV(衡量触达)、用户平均停留时长(衡量内容吸引力)、关键行为转化率(如注册率、试用率),无需过度追求指标全面,优先通过用户行为录制、手动日志分析等轻量级方法获取用户反馈,快速迭代产品。

Q2:如何避免数据指标“打架”,跳出率低”但“转化率低”?

A:需结合指标定义与业务场景综合判断。“跳出率低”可能因页面嵌套多个子页面(如详情页内嵌商品推荐模块),用户点击子页面导致跳出率统计失真;而“转化率低”可能是价格过高或购买流程复杂,此时需补充“页面滚动深度”“事件点击率”等指标,或通过用户访谈直接了解未转化原因,避免单一指标误导决策。