在解释设计作品未剽窃时,需要从创作过程、原创性证明、差异化分析、法律依据等多个维度进行系统阐述,确保逻辑清晰、证据充分,以下从具体实践角度展开说明:

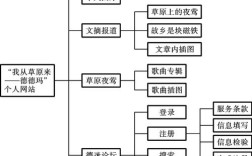

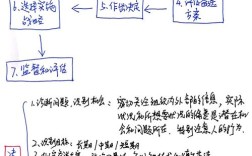

应详细呈现作品的完整创作流程,通过时间线记录从概念构思到最终成稿的每个阶段,包括灵感来源、草图迭代、元素筛选等过程,可以展示最初的手绘草图与最终设计稿的演变对比,标注每个阶段的修改日期和调整理由,证明作品是基于独立思考逐步形成的,提供创作过程中的中间文件(如分层设计稿、版本历史记录),这些材料能有效证明设计的原创性和渐进性,而非直接复制他人成果。

需对作品的原创性元素进行具体拆解和分析,将设计中的核心元素(如色彩搭配、构图方式、图形符号等)逐一列出,并说明每个元素的设计理念和文化背景,若作品中包含特定几何图形,可解释其数学原理或象征意义,说明该图形是通过独立计算或文化研究得出的原创表达,对于可能与他人作品存在表面相似的部分,应重点论证其功能性和美学选择的必然性——在UI设计中,圆形按钮因符合人体工学和视觉习惯被广泛采用,这种相似性属于行业通用规范,而非抄袭。

第三,通过对比分析明确作品的差异化特征,选取市场上可能被误认为相似的设计作品,制作详细的对比表格,从设计主题、视觉语言、技术应用、目标受众等维度进行客观比对,在对比表格中可列出:主题立意(本作品聚焦“环保科技”,对比作品侧重“复古未来主义”)、色彩系统(本作品采用低饱和度自然色系,对比作品使用高对比度撞色)、构图逻辑(本作品采用黄金分割布局,对比作品遵循对称式构图)等具体指标,这种量化对比能直观展现作品的独特性,消除“视觉相似即抄袭”的误解。

需引用法律和行业规范作为支撑,根据《著作权法》接触+实质性相似”的剽窃认定原则,应证明创作者在完成作品前未接触过被指控对象,且作品在表达形式上存在显著差异,可引用国际设计协会的伦理准则,强调原创设计需尊重前人成果但需注入新的创新价值,若作品借鉴了传统纹样,需说明已对该纹样进行解构重组,并融入现代设计语言,形成新的表达形式。

可提供第三方验证材料,作品在创作过程中通过设计平台进行了原创存证,或获得了行业专家的原创性认可函,这些外部证据能增强说服力,若作品已投入商业应用,用户反馈和市场数据也可作为辅助证明,说明设计因其独特性获得了市场认可。

相关问答FAQs

Q1:如果设计作品与某知名作品有部分相似,如何证明不是刻意模仿?

A:需从三个层面回应:一是创作背景,说明相似元素是否源于行业共性需求(如功能限制、用户习惯);二是设计逻辑,通过草图和迭代记录证明该元素是独立研发的结果;三是差异化处理,展示如何对相似元素进行创新性改造(如调整比例、组合方式、附加功能等),同时可提供类似元素在不同作品中的应用案例,证明该元素属于设计语言的合理复用,而非针对特定作品的模仿。

Q2:面对“风格相似”的指责,如何用专业角度反驳?

A:需区分“风格”与“表达”的本质差异,风格是设计理念的宏观呈现,属于思想范畴;剽窃针对的是具体表达的复制,可通过分析作品在细节处理上的独特性(如独特的笔触、非常规的构图逻辑、定制化的色彩算法等)证明表达的原创性,同时引用设计史理论,说明风格传承是行业发展的正常现象,关键在于是否在继承中注入了创新内核,例如通过风格混搭、技术革新或文化融合等方式形成个人化的设计语言。