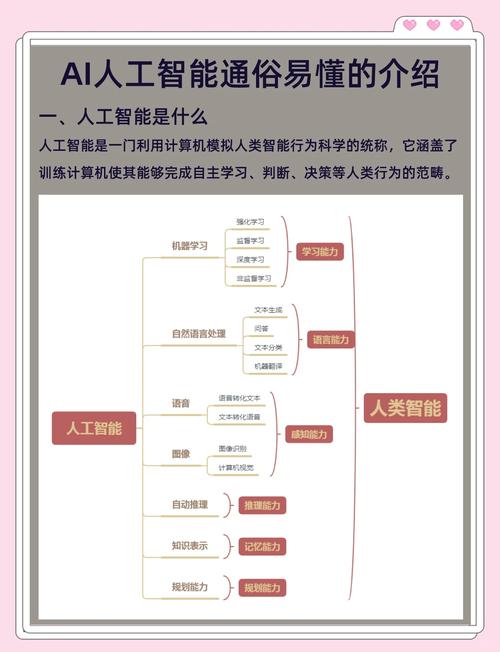

如何看待人工智能设计,需要从技术赋能、行业变革、伦理边界和人文价值等多维度综合审视,当前,人工智能设计已从辅助工具发展为重构创意流程的核心力量,其影响既体现在效率提升与模式创新,也伴随着对设计师角色和行业生态的深刻重塑。

从技术层面看,人工智能设计通过算法模型实现了对海量设计数据的深度学习与模式识别,在平面设计领域,AI可根据品牌调性自动生成Logo、海报初稿;在工业设计中,能通过用户行为数据优化产品 ergonomics;在建筑领域,能快速模拟空间布局与光照效果,这种“数据驱动生成”的模式,将设计师从重复性劳动中解放出来,使其更聚焦于创意策略与情感表达,据Adobe调研,使用AI工具的设计师工作效率平均提升40%,方案迭代速度加快3倍以上,技术赋能已成为行业共识。

人工智能设计的核心矛盾在于“效率与创意的平衡”,AI擅长基于现有数据优化组合,但缺乏真正的“原创性”与“文化理解”,AI生成的图像可能视觉精美却缺乏叙事深度,UI界面可能符合规范却难有情感共鸣,这要求设计师从“执行者”转变为“导演”角色:既要善用AI作为“创意催化剂”,通过参数设定引导生成方向;也要注入人文思考,将文化符号、用户洞察转化为AI可理解的数据指令,正如设计大师原研哉所言:“技术是工具,而设计的本质是沟通。”

行业生态层面,人工智能设计正在重构产业链分工,传统设计公司需建立“AI+设计师”的协作模式,中小团队可通过AI工具降低高端设计门槛,但头部企业则转向“策略型设计”,聚焦品牌顶层架构与体验创新,设计教育面临转型,高校需增设“人机协作设计”“算法伦理”等课程,培养兼具技术敏感度与人文素养的复合型人才,据Gartner预测,到2025年,70%的设计团队将采用AI协作平台,传统“纯手工设计”占比将降至30%以下。

伦理与风险问题同样不容忽视,AI设计的“数据依赖性”可能导致风格同质化,若训练数据存在文化偏见,可能强化刻板印象(如AI生成的“女性形象”过度柔美化);版权归属模糊也引发争议——AI生成的作品著作权应归开发者、使用者还是AI本身?“设计民主化”可能稀释专业价值,非专业人士滥用AI工具易产生低质设计,造成信息过载,这些问题需要行业建立“AI设计伦理准则”,明确数据来源合规性、算法透明度及版权分配机制。

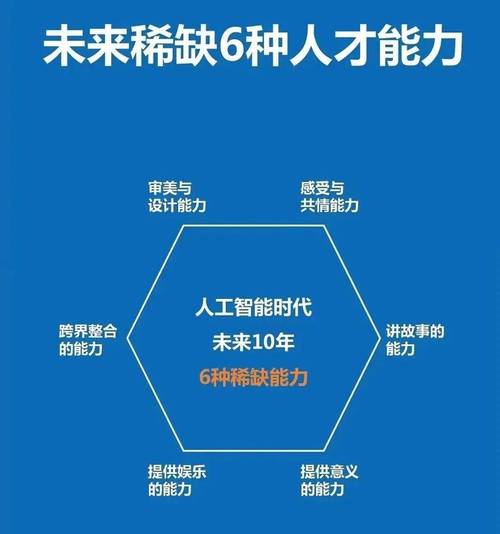

更深层次看,人工智能设计的终极价值在于“人的回归”,技术越发达,越凸显设计师对“人性需求”的洞察力,正如汽车并未取代步行,而是拓展了人类移动的边界,AI设计不是取代设计师,而是成为其“外脑”,让设计更精准地服务于人的情感需求、社会价值与文化传承,未来设计的核心竞争力,将是“技术理性”与“人文感性”的深度融合。

相关问答FAQs

Q1:人工智能设计会导致设计师失业吗?

A1:短期内不会,但会推动职业转型,AI将替代重复性执行工作(如素材整理、基础排版),但设计师的核心价值——创意策略、用户洞察、文化表达——无法被替代,未来设计师需掌握“AI协作能力”,成为“创意指挥家”,而非“绘图工具人”,行业将更青睐“技术+人文”的复合型人才,而非单一技能者。

Q2:普通人使用AI设计工具会降低专业设计的门槛吗?

A2:会提升基础设计效率,但难替代专业设计,AI工具确实让非专业人士能快速生成简单设计(如海报、PPT模板),但专业设计涉及复杂需求(如品牌系统、用户体验优化、跨媒介一致性),需要深厚的专业知识与经验判断,普通人使用AI更多是“设计民主化”的体现,专业设计师则需转向更高阶的策略服务与价值创造。