设计表现全球感觉的核心在于通过视觉语言、文化符号、叙事逻辑和用户体验的融合,构建一种超越地域界限的共鸣感,这种“全球感”并非简单的元素堆砌,而是对人类共通情感、普世价值与多元文化的创造性转译,让不同文化背景的受众都能感受到联结与包容。

从视觉符号的层面看,全球感设计常采用具有跨文化认知基础的图形与色彩,圆形、线条等基础几何形态因其普遍存在于自然与人类文明中,成为传递“全球联结”的常用载体;蓝色作为海洋与天空的颜色,在多数文化中象征广阔与和平,常被用于构建国际化的视觉基调,设计会避免过度依赖某一文化的独有符号,而是提炼多元文化的共通意象:如不同文明的“手”的图形可以象征合作,“桥梁”的意象能体现沟通,“地球仪”轮廓则直接点明全球视野,在色彩搭配上,高饱和度的撞色可能传递活力,而低饱和度的中性色则更显包容,具体选择需结合品牌调性与目标受众,确保既鲜明又不失普适性。

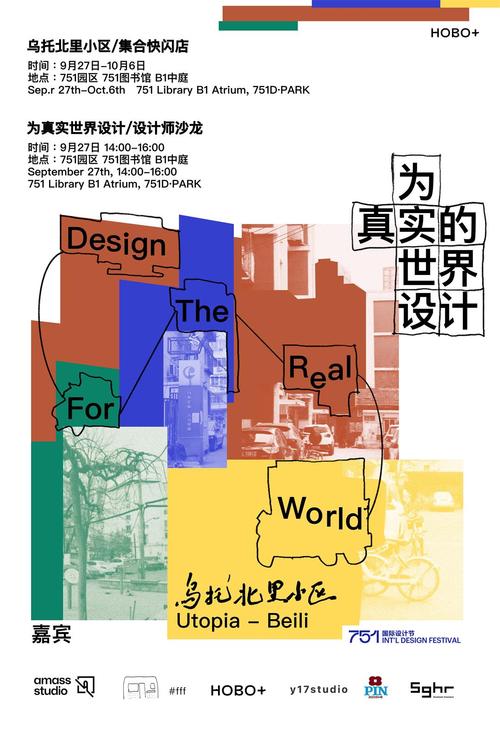

文化元素的融合与重构是表现全球感的关键路径,设计并非简单复制各国符号,而是通过“解构—重组”的手法,将不同文化的视觉基因创新结合,日本枯山水的禅意线条与非洲部落图腾的几何纹样叠加,能形成既现代又充满文化对话感的画面;中国传统水墨的晕染效果可与西方极简主义的留白结合,传递“东方意境,世界共鸣”的审美,在字体设计中,多语言排版是基础——拉丁字母、汉字、阿拉伯文等并存时,需通过统一的网格系统与视觉层级确保可读性,同时通过字间距、行高等细节调整,让不同语言在版面中和谐共生,动态设计中,不同文化的舞蹈动作、传统服饰元素可通过抽象化处理融入动画节奏,如将印度舞者的手部动作、中国书法的笔触轨迹转化为流畅的动态图形,形成跨文化的视觉韵律。

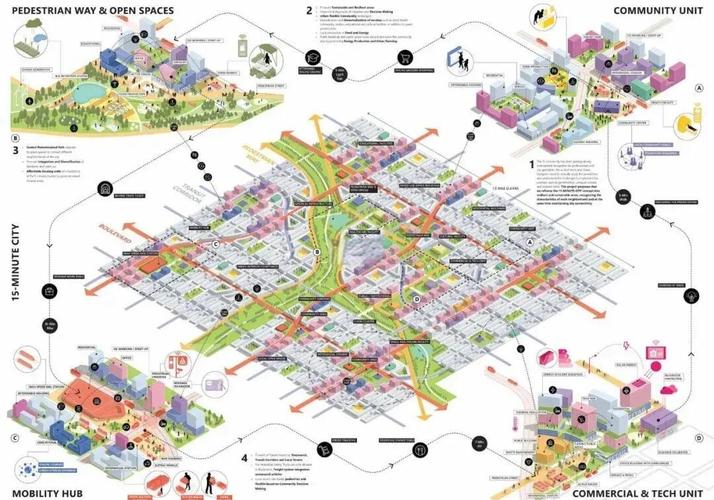

叙事逻辑与情感共鸣的构建,让全球感设计超越视觉层面,直抵人心,优秀的全球感设计往往以“人类共通体验”为叙事核心:如“成长”“联结”“探索”“可持续发展”等主题,这些主题不分地域、文化,都能引发受众的情感共振,在品牌传播中,广告片可能通过不同肤色、语言的孩子共同微笑的画面,传递“快乐无国界”;公益设计则通过展现全球环境问题的普遍性(如冰川融化、塑料污染),激发观众的集体责任感,交互设计中,全球感体现在对用户习惯的包容——多语言切换界面需考虑从左到右与从右到左文字的适配,支付流程需适配不同国家的货币符号与消费习惯,确保用户体验的本地化与全球化的统一。

技术与媒介的拓展为全球感设计提供了新的表达维度,数字媒体打破了地域限制,让设计作品能瞬间触达全球受众,基于AR的互动装置可以让用户通过手机“看到”不同国家的地标建筑叠加在现实场景中,形成“世界在我眼前”的沉浸感;数据可视化设计通过全球气候、人口流动等动态图表,将抽象的“全球议题”转化为直观的视觉语言,社交媒体时代的“模因文化”也影响了全球感设计——简洁、幽默、易于传播的视觉符号(如流行的表情包、挑战标签)能快速跨越文化边界,成为全球网民的共同语言。

表现全球感需警惕“文化挪用”与“表面化”陷阱,设计中的文化元素应建立在尊重与理解的基础上,避免将符号从原生语境中剥离,沦为空洞的装饰,使用宗教图腾时应深入了解其文化意义,避免误用;展现多元文化时需避免刻板印象(如将某一民族特征简化为单一符号),真正的全球感设计,是让不同文化在平等对话中相互成就,既保持独特性,又形成和谐的整体。

相关问答FAQs

Q1:全球感设计是否意味着要完全放弃本土文化元素?

A1:并非如此,全球感设计与本土文化并非对立关系,而是“和而不同”的共生,本土文化是全球多元文化的重要组成部分,设计中融入本土元素能增强独特性与真实性,关键在于如何将本土元素与全球语境创新结合,使其既能被本土受众认同,又能被其他文化受众理解与欣赏,中国品牌在国际推广中,可将传统纹样进行现代化转译,结合全球通用的设计语言,形成“本土基因,国际表达”的视觉风格。

Q2:如何判断设计是否真正实现了“全球感”而非表面化的国际化?

A2:判断设计的全球感需从三个维度考量:一是情感共鸣度,是否能跨越文化差异引发不同受众的共同情感(如温暖、希望、团结);二是文化包容性,是否尊重并平等呈现多元文化,而非以某一文化为中心;三是功能性适配,是否在不同地域、语言、使用场景下保持良好的用户体验,表面化的国际化往往停留在符号堆砌(如简单加入国旗元素、多语言文字),而缺乏深层的文化逻辑与情感联结;真正的全球感设计则能让受众感受到“世界是联结的”,而非“元素的拼凑”。