招聘是企业获取人才、补充新鲜血液的关键环节,其核心在于通过系统化的流程识别、筛选并吸引符合岗位需求的候选人,最终实现人才与岗位的最佳匹配,一个完整的招聘流程通常包括需求分析、渠道选择、简历筛选、面试评估、背景调查、录用决策和入职引导等多个环节,每个环节的严谨性都直接影响招聘质量和企业发展。

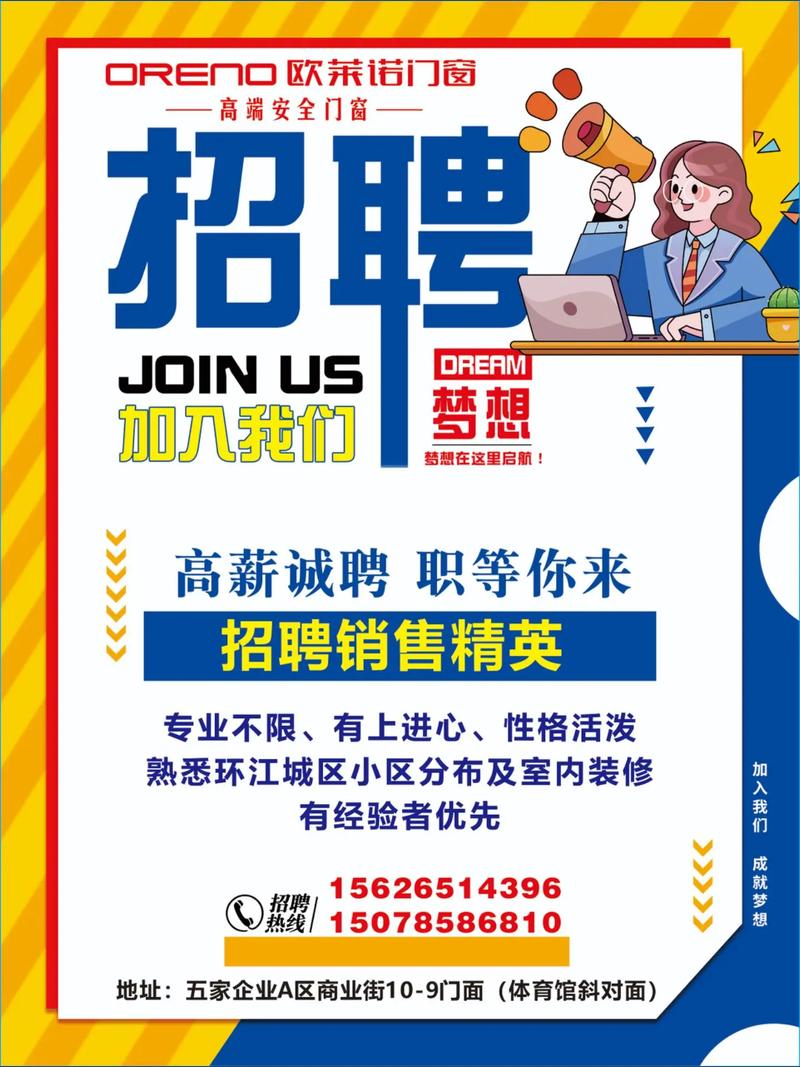

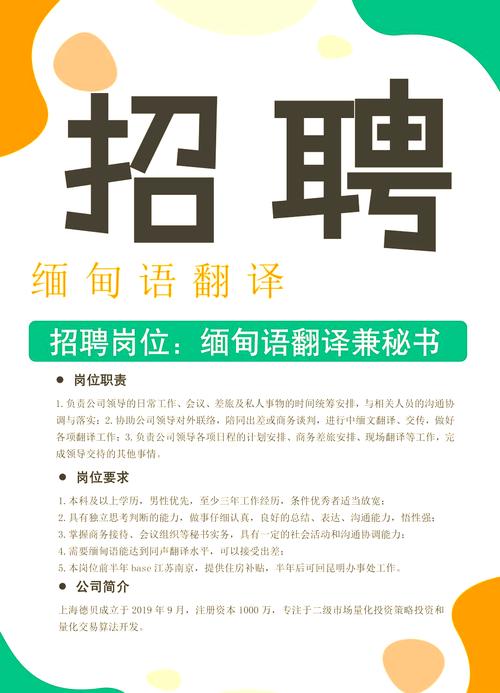

在需求分析阶段,人力资源部门需与业务部门紧密沟通,明确岗位的职责范围、任职资格(如学历、经验、技能)、薪酬范围及职业发展路径,技术岗位可能侧重编程语言掌握程度和项目经验,而销售岗位则更关注沟通能力和客户资源,这一步需形成清晰的《岗位说明书》,为后续招聘提供标准化依据,渠道选择是招聘效率的关键,常见渠道包括内部推荐、招聘网站(如智联招聘、前程无忧)、猎头合作、校园招聘及社交媒体等,内部推荐因候选人了解企业文化,适配度较高,成本也相对较低;招聘网站覆盖面广,适合批量招聘;猎头则针对高端或稀缺岗位,能快速触达被动求职者,企业需根据岗位层级和紧急程度灵活组合渠道,例如基层岗位可通过招聘网站快速筛选,而管理岗位则通过猎头或行业圈层定向挖掘。

简历筛选环节,HR需根据岗位要求快速识别关键信息,如工作经历的连续性、核心技能的匹配度及职业稳定性,可通过设置硬性条件(如学历、专业)初筛,再结合软性指标(如项目成果、职业规划)进行深度评估,为提高效率,部分企业会引入ATS( applicant tracking system)系统,通过关键词自动筛选简历,减少人工操作误差,面试评估是招聘的核心环节,通常包括初试(HR面)、复试(业务部门面)及终试(高管面),初试侧重候选人的基本素质、求职动机与企业文化的契合度;复试则通过案例分析、情景模拟等方式考察专业能力和岗位适配性;终试更关注候选人的价值观、发展潜力及与企业战略的匹配度,面试官需采用结构化提问,避免主观偏见,同时记录关键信息以便横向比较。

背景调查是对候选人信息的核实,通常通过前雇主、学历验证机构或第三方平台完成,重点确认工作经历、离职原因、业绩表现及有无不良记录,避免信息不对称带来的风险,录用决策需综合各环节评估结果,结合薪酬预算和团队需求,向候选人发出录用offer,明确岗位职责、薪资福利、入职时间等细节,并约定合理的回复期限,入职引导则是帮助新员工快速融入企业,包括企业文化培训、岗位技能辅导及团队融入活动,降低离职率,提升留存率。

在实际操作中,招聘也面临诸多挑战,如人才市场竞争激烈、候选人期望与企业需求不匹配、招聘周期过长等,企业需通过优化雇主品牌(如展示企业文化、发展平台)、提升招聘流程效率(如简化面试环节)、加强人才储备(如建立人才库)等方式应对,招聘不仅是HR的职责,更需要业务部门的深度参与,形成“业务主导、HR支持”的协同机制,确保招聘目标与企业战略一致。

相关问答FAQs:

-

如何判断候选人是否适合企业?

答:判断候选人适配性需结合“硬技能”与“软素质”,硬技能包括专业知识、技能证书及项目经验,可通过笔试、实操测试验证;软素质则指学习能力、沟通能力、团队协作及价值观,通过行为面试法(如STAR法则)考察过往案例,需关注候选人对企业文化的认同度,可通过提问“您认为理想的工作环境是怎样的”等了解其职业期望与企业文化的匹配度。 -

招聘过程中如何避免偏见?

答:制定标准化的面试流程和评分表,对所有候选人采用相同的评估维度;面试官需接受“无意识偏见”培训,避免因性别、年龄、学历等因素产生主观判断;可采用“盲筛”简历(隐去姓名、性别等信息)初筛,减少第一印象干扰;组建多元化的面试小组,综合不同视角的评估结果,提升决策客观性。