网络提示风险是指在互联网使用过程中,由于系统、平台或用户自身行为导致的错误引导、虚假信息泄露或安全隐患等问题,这类风险可能表现为钓鱼网站诱导、账号异常提醒、系统误报等,若处理不当,极易造成财产损失或隐私泄露,解决网络提示风险需从技术防护、平台责任、用户意识等多维度入手,构建多层次防护体系。

技术层面:构建智能识别与拦截系统

技术手段是解决网络提示风险的基础,需建立基于人工智能的风险识别引擎,通过机器学习算法分析海量数据,实时检测异常提示行为,通过分析链接的域名特征、页面跳转逻辑和用户行为模式,识别钓鱼网站并弹出警告,强化加密通信技术,采用HTTPS协议确保数据传输过程中不被篡改,防止中间人攻击导致的虚假提示,终端安全软件应集成风险提示模块,对弹窗广告、文件下载等行为进行实时监控,拦截恶意代码执行,某安全软件可通过沙箱技术模拟运行可疑程序,分析其是否具有窃取信息或篡改系统的风险,并向用户发出分级预警。

平台责任:完善审核机制与用户反馈渠道

互联网平台作为信息传播的载体,需承担起风险提示的主要责任,平台应建立严格的提示内容审核机制,对系统推送的各类通知、广告进行人工与自动化双重审核,杜绝虚假或误导性信息,电商平台可对“库存紧张”“限时特惠”等促销提示设置真实性校验,要求商家提供销售数据佐证,优化用户反馈与处理流程,设立24小时风险举报通道,对用户提交的虚假提示案例进行快速响应,社交平台可在用户举报虚假账号后,1小时内完成账号冻结并通知举报人处理结果,平台应定期发布风险提示白皮书,公开近期高发的网络诈骗类型及防范措施,提升用户风险认知。

用户意识:提升风险识别与自我保护能力

用户是网络提示风险的最终防线,需主动提升风险防范意识,应掌握“三查三不”原则:查链接来源是否正规、查页面是否有官方认证标识、查请求是否涉及敏感信息;不轻信陌生链接、不随意点击弹窗广告、不泄露验证码等关键信息,收到“积分兑换”类提示时,需通过官方APP或客服电话核实,而非直接点击短信中的链接,定期检查账号安全,开启双重认证功能,修改高频率使用的密码并采用“平台+复杂密码”的组合策略,将支付类密码设置为“字母+符号+数字”的组合,且与社交、购物类密码区分开,培养“延迟确认”习惯,对涉及转账、授权的操作,强制等待10分钟后再决定,避免因冲动操作陷入诈骗陷阱。

协同治理:建立多方联动的风险防控生态

解决网络提示风险需政府、企业、用户形成合力,政府层面应完善法律法规,明确虚假提示的法律责任,例如对发送钓鱼链接的个人或企业处以高额罚款,构成犯罪的追究刑事责任,行业协会可制定《网络提示信息规范》,统一风险提示的格式与用语,避免用户混淆,将“风险提示”统一为红色感叹号标识,并附带“官方认证”水印,推动跨平台数据共享,建立风险提示黑名单库,当某个链接或账号在某一平台被判定为风险后,其他平台可同步拦截,形成全网联防机制。

特殊场景风险应对策略

针对不同应用场景,网络提示风险的表现形式与解决方式也有所差异,以下为典型场景的风险防控要点:

| 场景类型 | 常见风险提示 | 解决措施 |

|---|---|---|

| 网络购物 | “订单异常需退款”“虚假客服” | 通过官方订单页面核实状态,不点击陌生链接,退款仅原路返回 |

| 移动支付 | “账户冻结”“积分兑换现金” | 联系官方客服核实,不下载非官方APP,关闭小额免密支付功能 |

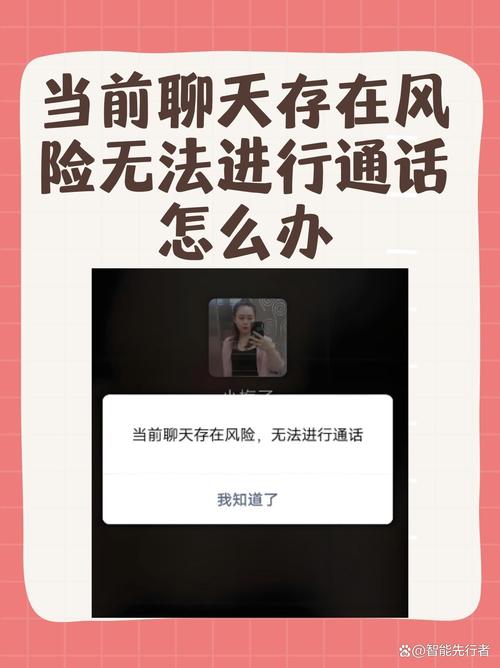

| 社交软件 | “好友借钱”“免费领取礼品” | 电话或视频确认好友身份,不参与“转发集赞”等营销活动 |

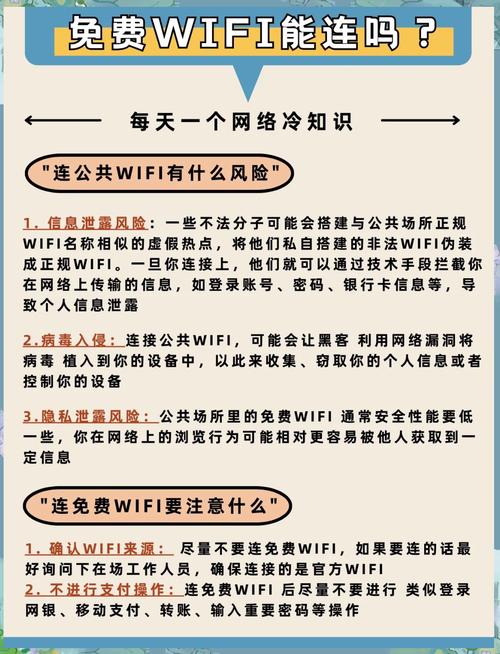

| 公共Wi-Fi | “连接热点需验证信息” | 避免连接无密码的公共Wi-Fi,使用VPN加密传输数据 |

相关问答FAQs

问题1:收到“手机号异常停机”的短信提示,如何判断是否为诈骗?

解答:查看短信发送号码是否为官方客服号码(如10086、1008611),非官方号码需警惕,通过手机拨号界面输入官方客服电话回拨核实,不直接点击短信中的链接,若提示涉及转账或验证码,基本可判定为诈骗,应立即删除短信并举报。

问题2:浏览器频繁弹出“系统漏洞”修复提示,是否需要点击修复?

解答:无需点击,此类弹窗多为广告或恶意软件诱导,真正的系统漏洞修复应通过操作系统自带的更新功能完成,建议关闭浏览器的弹窗广告功能,并定期通过“控制面板”或“系统偏好设置”检查更新,若弹窗频繁出现,可使用安全软件扫描系统,清除恶意插件。