ping命令是网络诊断中最基础也最常用的工具之一,它通过发送ICMP(Internet Control Message Protocol,互联网控制报文协议)回显请求消息并接收回显应答消息,来测试目标主机是否可达以及网络连接的质量,当我们需要同时测试两个不同的IP地址时,可以通过连续执行两次ping命令,或在某些操作系统中使用特定的参数来实现批量测试,本文将详细解析ping命令的基本原理、使用方法,并结合两个IP地址的测试场景,深入探讨其应用技巧、常见问题及解决方案。

ping命令的基本原理与工作流程

ping命令的核心功能是验证本地主机与目标主机之间的连通性,其工作流程大致如下:本地主机构造一个ICMP回显请求报文,该报文包含一个唯一的序列号和时间戳;通过IP协议将报文发送到目标IP地址;目标主机接收到报文后,会立即构造一个ICMP回显应答报文,并将序列号和时间戳返回给本地主机;本地主机收到应答后,比较序列号是否匹配,并根据时间戳计算往返时间(Round-Trip Time, RTT),如果在指定时间内未收到应答,则表明目标主机不可达或网络存在异常。

ICMP协议是TCP/IP协议族的一部分,主要用于在IP网络中发送控制消息,提供有关网络状况的反馈,常见的ICMP消息类型包括“回显请求”(Type 8)和“回显应答”(Type 0),这也是ping命令依赖的基础协议,需要注意的是,部分网络设备或防火墙可能会禁用ICMP协议,导致ping命令返回“请求超时”错误,但这并不代表目标主机一定不可达,可能是安全策略限制了ICMP流量。

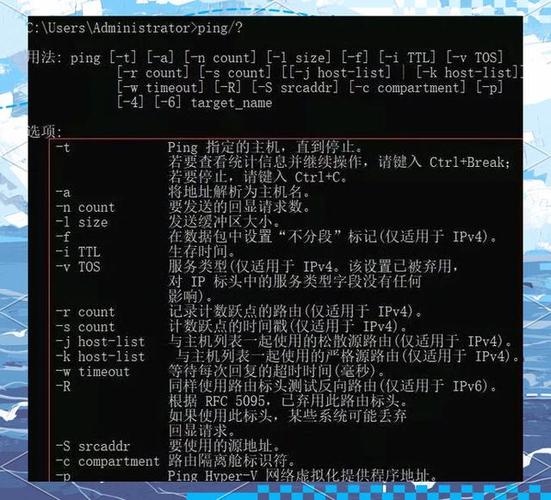

ping命令的基本语法与常用参数

在Windows和Linux/macOS系统中,ping命令的基本语法略有不同,但核心功能一致,以Windows系统为例,基本语法为:

ping [目标IP地址或域名] [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i ttl] [-v tos] [-r count] [-s count] [-j host-list] [-k host-list] [-w timeout]常用参数包括:

-t:连续发送ping请求,直到手动中断(Ctrl+C)。-n count:指定发送请求的数量,默认为4。-l size:指定发送数据包的大小(字节),默认为32字节。-w timeout:指定等待每个应答的超时时间(毫秒),默认为4000毫秒(4秒)。-a:解析目标主机的NetBIOS名称。-f:在数据包中设置“不分段”标志,用于测试路径的最大传输单元(MTU)。

在Linux/macOS系统中,ping命令的参数略有差异,例如使用-c指定发送次数(-c 4相当于Windows的-n 4),使用-i指定发送间隔(默认为1秒),Linux/macOS的ping命令默认会持续发送请求,直到手动中断,相当于Windows的-t参数。

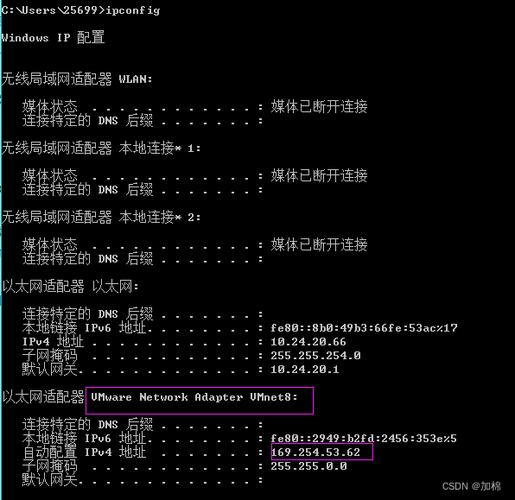

同时测试两个IP地址的实践方法

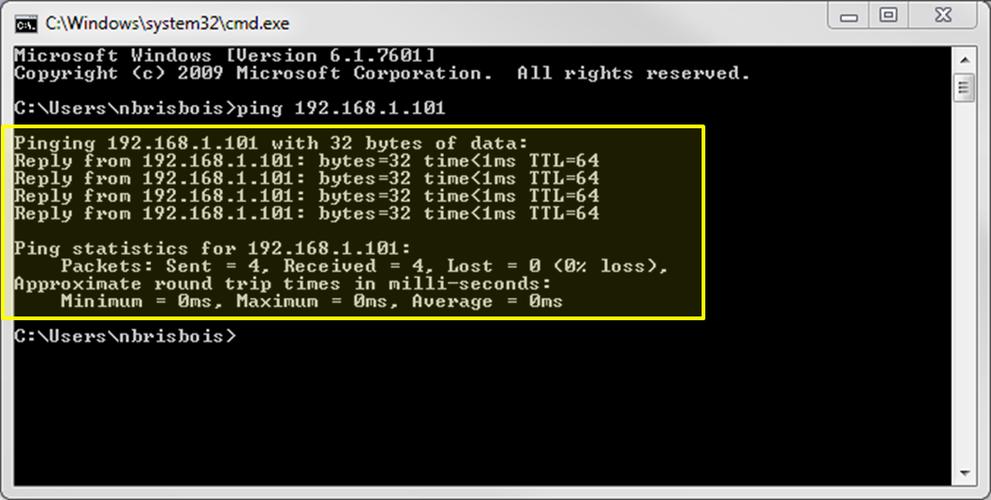

当需要同时测试两个IP地址时,最直接的方法是在命令行中依次执行两次ping命令,在Windows系统中测试IP地址168.1.1和168.1.2:

ping 192.168.1.1

ping 192.168.1.2在Linux/macOS系统中,可以使用分号()将两个命令隔开,实现连续执行:

ping -c 4 192.168.1.1; ping -c 4 192.168.1.2如果希望更直观地对比两个IP地址的测试结果,可以手动记录每个IP的响应时间、丢包率等关键信息,并整理成表格,以下是一个示例表格,展示了两个IP地址的测试结果:

| IP地址 | 发送包数 | 接收包数 | 丢包率 | 最小RTT(ms) | 平均RTT(ms) | 最大RTT(ms) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 168.1.1 | 4 | 4 | 0% | 1 | 2 | 3 |

| 168.1.2 | 4 | 3 | 25% | 10 | 15 | 20 |

从表格中可以看出,168.1.1的连通性良好,无丢包且响应时间稳定;而168.1.2存在丢包现象,且响应时间较长,可能表明该主机负载较高或网络路径存在延迟。

高级技巧与批量测试方法

对于需要频繁测试多个IP地址的场景,手动逐个执行ping命令效率较低,此时可以借助脚本或工具实现批量测试,在Windows系统中,可以编写一个批处理文件(.bat如下:

@echo off set ip1=192.168.1.1 set ip2=192.168.1.2 ping -n 4 %ip1% >> ping_results.txt ping -n 4 %ip2% >> ping_results.txt echo 测试完成,结果已保存到ping_results.txt

执行该脚本后,测试结果会自动保存到ping_results.txt文件中,方便后续分析。

在Linux/macOS系统中,可以使用Bash脚本实现类似功能。

#!/bin/bash ip1="192.168.1.1" ip2="192.168.1.2" ping -c 4 $ip1 >> ping_results.txt ping -c 4 $ip2 >> ping_results.txt echo "测试完成,结果已保存到ping_results.txt"

还可以使用fping等第三方工具,它支持批量ping多个IP地址,并生成更详细的统计信息。

fping -c 4 -q 192.168.1.1 192.168.1.2-q参数表示以安静模式输出,仅显示汇总信息。

常见问题与故障排查

在使用ping命令测试两个IP地址时,可能会遇到各种问题,以下是一些常见场景及解决方法:

-

目标主机不可达(“请求超时”)

可能原因:目标主机未开机、网络配置错误、防火墙阻止ICMP流量、网络设备故障(如路由器配置错误)。

解决方法:- 检查目标主机是否在线(如通过其他方式访问)。

- 使用

tracert(Windows)或traceroute(Linux/macOS)命令跟踪路由路径,定位故障节点。 - 确认本地和目标主机的防火墙是否允许ICMP流量。

-

丢包率高或响应时间波动大

可能原因:网络拥塞、链路质量差、目标主机负载过高。

解决方法:- 在不同时间段多次测试,排除临时网络拥塞的影响。

- 使用

-l参数增大数据包大小,测试MTU是否合理。 - 检查网络设备(如交换机、路由器)的负载和错误统计信息。

-

域名解析失败

可能原因:DNS服务器配置错误、域名不存在。

解决方法:- 使用

nslookup或dig命令测试域名解析是否正常。 - 检查本地DNS服务器地址或尝试使用公共DNS(如8.8.8.8)。

- 使用

相关问答FAQs

Q1: ping命令显示“TTL过期”是什么原因?

A1: TTL(Time To Live,生存时间)是IP包头中的一个字段,用于限制数据包在网络中的生存时间,当数据包经过的路由器节点数超过TTL值时,路由器会丢弃该数据包并返回“TTL过期”错误,这通常表明本地主机与目标主机之间的路由路径过长或存在环路,可以通过tracert或traceroute命令查看详细的路由路径,并检查网络设备的路由配置是否正确。

Q2: 如何通过ping命令测试网络延迟和丢包率?

A2: 通过ping命令的测试结果,可以直接计算延迟和丢包率,延迟通常用平均RTT表示,单位为毫秒(ms);丢包率计算公式为:丢包率 = (发送包数 - 接收包数) / 发送包数 * 100%,发送4个包,接收3个包,则丢包率为25%,为获得更准确的结果,建议增加发送包数(如-n 10或-c 10),并在不同时间段多次测试,以排除网络波动的影响,可以使用-w参数缩短超时时间,避免因等待超时导致的长时间延迟。