在数字化浪潮席卷全球的今天,移动互联网已深度渗透到社会生活的方方面面,各类APP如雨后春笋般涌现,满足了人们在社交、娱乐、消费、办公等多维度的需求,随着APP功能的日益复杂化和用户使用场景的多元化,一种新兴的服务模式——“APP替身招聘”应运而生,逐渐成为连接用户与特定服务需求的桥梁,并在特定领域展现出独特的价值,所谓“APP替身招聘”,并非传统意义上的人力资源岗位,而是指用户为了完成特定APP内的任务、实现某种操作目标或满足个性化需求,而聘请他人代为操作APP的一种服务需求发布与承接模式,这种模式通常依托于社交媒体群组、二手交易平台、专门的技能匹配社区等线上渠道,需求方(雇主)发布任务要求,供给方(替身)承接任务并获取报酬,形成了一种灵活、高效的非正式劳务协作关系。

“APP替身招聘”的兴起背景与核心驱动力

“APP替身招聘”的兴起并非偶然,而是多重社会与技术因素共同作用的结果,从用户需求侧来看,随着APP功能的不断迭代,许多平台为了提升用户活跃度和商业价值,设计了复杂的任务体系、打卡机制、互动规则等,某些社交APP要求用户每日签到、发布特定内容、参与社群互动才能获得积分或权益;电商APP通过“种草笔记”“直播带货”等形式激励用户推广商品;游戏APP则依赖玩家完成日常任务、参与活动以维持生态平衡,这些任务往往耗时耗力,且需要一定的操作技巧或时间投入,导致部分用户(如上班族、学生党、宝妈等)因精力有限、缺乏兴趣或操作不熟练而难以完成,从而产生了“外包”需求。

从供给侧来看,大量拥有闲暇时间、熟悉特定APP操作的人群(如自由职业者、兼职学生、家庭主妇等)希望通过灵活的方式获取收入,他们具备快速学习APP规则、高效完成任务的能力,能够为需求方提供“按需服务”,这种供需两端的匹配,为“APP替身招聘”提供了肥沃的生长土壤。

移动互联网的普及和线上支付体系的完善也为该模式提供了技术支撑,雇主与替身无需面对面即可通过线上平台完成沟通、任务交付和资金结算,大大降低了交易成本,提高了协作效率。

“APP替身招聘”的典型应用场景

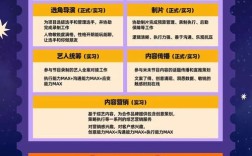

“APP替身招聘”的应用场景广泛,几乎涵盖了所有存在“任务型操作”的APP领域,以下是几个具有代表性的场景:

社交娱乐类APP

社交娱乐类APP是“替身招聘”的高发领域,某短视频平台要求用户每日发布视频、评论、点赞才能获得流量扶持;某直播平台需要观众“打榜”“送礼物”以支持主播提升排名,部分用户因缺乏创作灵感、不愿花费时间互动,或希望快速提升账号权重,便会聘请替身代为完成这些操作,替身的工作可能包括:按要求拍摄剪辑短视频、撰写评论文案、模拟真实用户互动、完成平台指定的打卡任务等。

电商消费类APP

电商平台为了促进销售,经常推出“种草任务”“签到领券”“拼团助力”等活动,某电商平台要求用户发布“买家秀”、分享商品链接给好友、参与“盖楼”评论才能领取优惠券或现金红包,一些商家或个人为了快速完成任务、提升商品曝光度,会招聘替身批量操作;而普通用户若想薅羊毛但时间不足,也可能通过替身代为完成复杂任务。

办公学习类APP

随着在线办公和在线教育的普及,部分APP也引入了任务机制,某在线办公APP要求员工每日打卡、提交工作报告、参与团队讨论;某学习APP需要学员每日听课、完成作业、参与考试才能获得证书或学分,对于工作繁忙的职场人或学习自律性较差的学生而言,聘请替身代为打卡、提交基础作业等,成为一种“走捷径”的方式(尽管这种行为可能违反平台规则)。

游戏类APP

游戏行业是“替身招聘”的早期应用场景之一,玩家为了快速升级、完成日常任务、获取稀有装备,或帮“代练”工作室承接任务,会聘请其他熟悉游戏操作的玩家替自己“肝游戏”,部分游戏中的社交互动(如加入帮派、参与团战)也需要替身代为操作,以避免账号因长期不活跃被限制。

“APP替身招聘”的操作模式与流程

“APP替身招聘”的操作模式通常具有轻量化、灵活性的特点,其核心流程可分为需求发布、任务匹配、执行交付、结算评价四个环节,具体如下表所示:

| 环节 | 操作说明 | 常见渠道 |

|---|---|---|

| 需求发布 | 雇主明确任务目标(如“连续7天在某短视频平台发布3条原创视频”)、时间要求、报酬金额、质量标准等,并通过文字、图片或视频形式发布。 | 闲鱼、转转等二手交易平台;微信群、QQ群等社交社群;小红书、抖音等内容平台的“技能交换”话题区。 |

| 任务匹配 | 替身根据自身能力、时间、报酬预期浏览任务信息,通过平台内置聊天工具或私聊与雇主沟通细节,确认双方需求一致后承接任务。 | 平台沟通工具、微信/QQ私聊、社群内@雇主等方式。 |

| 执行交付 | 替身按照约定完成任务,过程中可随时向雇主反馈进度(如截图、录屏证明);雇主实时监督,确保任务符合要求。 | 任务执行期间,替身需使用雇主提供的账号登录APP操作,或通过远程协助工具(如向日葵)展示操作过程。 |

| 结算评价 | 任务完成后,雇主确认验收,通过平台转账或私下转账支付报酬;双方互相评价,评价结果影响后续信任度。 | 平台担保交易(如闲鱼“验货宝”)或私下转账(需注意风险);评价体系多为星级评分或文字评论。 |

“APP替身招聘”的潜在风险与挑战

尽管“APP替身招聘”在一定程度上满足了供需双方的需求,但其背后也隐藏着诸多风险与挑战,需要警惕:

账号安全风险

替身操作通常需要登录雇主的APP账号,可能涉及个人隐私信息(如聊天记录、好友列表、支付信息等),若替身心怀不轨,可能存在盗号、信息泄露、账号滥用等风险;反之,若雇主恶意拖欠报酬,或以任务不合格为由克扣费用,替身的劳动权益也难以保障。

平台规则风险

多数APP的用户协议明确禁止账号共享、代操作等行为,一旦发现,可能对账号进行警告、限流、封禁等处罚,某短视频平台曾因“刷量”“代运营”等问题封禁大量账号,导致雇主和替身双方利益受损。

法律纠纷风险

“APP替身招聘”属于非正式劳务关系,双方通常未签订书面合同,仅通过口头或简单文字约定合作,若出现任务质量争议、报酬拖欠、账号被盗等问题,难以通过法律途径维权,若替身操作涉及违法违规内容(如发布虚假信息、刷单炒信等),双方均可能承担法律责任。

伦理道德风险

在部分场景下,“替身招聘”可能违背公平原则,教育类APP的替身代考、办公类APP的替身代打卡等,不仅破坏了平台的规则秩序,也可能对其他用户造成不公平竞争,引发伦理争议。

“APP替身招聘”的未来发展与规范建议

随着数字经济的发展,“APP替身招聘”有望在细分领域进一步细化,但同时也亟需规范引导,以规避风险、促进行业健康发展。

未来发展趋势

- 专业化细分:从“通用型替身”向“垂直领域替身”发展,如“短视频替身”“游戏代练”“电商运营替身”等,替身需具备更专业的技能和经验。

- 平台化整合:当前多依托非正式平台,未来可能出现专门的“任务匹配服务平台”,提供担保交易、技能认证、纠纷调解等增值服务。

- 技术化监管:APP平台可通过AI算法识别异常操作(如批量账号登录、非自然互动行为),从源头上遏制违规替身行为。

规范建议

- 用户层面:雇主应选择可信度高的替身,避免泄露核心隐私信息;替身应明确任务边界,拒绝违法违规操作,并尽量保留沟通记录和证据。

- 平台层面:APP运营商应完善用户协议,明确账号共享的禁止条款,并通过技术手段加强监管;任务匹配平台应建立信用评价体系和担保机制,保障交易安全。

- 监管层面:相关部门应出台针对“零工经济”“非正式劳务”的法规政策,明确“APP替身招聘”的法律边界,保护劳动者和消费者的合法权益。

相关问答FAQs

Q1:“APP替身招聘”是否合法?存在哪些法律风险?

A:“APP替身招聘”的合法性需根据具体内容和场景判断,若任务内容合法(如短视频内容创作、电商推广等),且双方基于自愿原则达成合作,属于民事行为范畴,不直接违反法律;但若任务涉及违法违规行为(如刷单炒信、代考、发布虚假信息等),则可能违反《反不正当竞争法》《电子商务法》《教育法》等法律法规,雇主和替身均需承担相应法律责任(如行政处罚、民事赔偿甚至刑事责任),由于双方未签订正式劳动合同,一旦发生纠纷,劳动者的权益难以通过《劳动法》保护,主要依据《民法典》的合同相关规定维权,但举证难度较大。

Q2:如何避免“APP替身招聘”中的账号安全问题?

A:为降低账号安全风险,建议采取以下措施:①雇主在提供账号时,仅开放必要权限(如仅提供账号密码,不开启支付功能、绑定手机号等敏感信息),并修改密码后提供给替身,任务完成后立即修改;②使用平台提供的“临时账号”或“游客模式”进行任务操作,避免暴露主账号信息;③双方通过平台担保交易(如闲鱼、转转等)完成资金结算,减少私下转账风险;④任务过程中,替身可定期向雇主提供操作截图或录屏证明,雇主实时监督,避免替身进行违规操作;⑤选择信誉良好的合作对象,可通过查看历史评价、社交账号动态等方式初步判断对方可信度。