将程序UI优化是一个系统性工程,需要从用户需求、设计原则、技术实现等多维度综合考量,最终目标是提升用户体验、降低使用门槛并增强产品的专业感,以下是详细的优化方向和实施步骤:

需明确UI优化的核心原则——以用户为中心,这意味着所有设计决策都应基于目标用户的使用习惯、需求和场景,针对老年用户群体,需放大字体和按钮尺寸,增加高对比度配色;而专业工具类软件则需注重信息密度和操作效率,减少不必要的视觉干扰,通过用户调研、数据分析(如点击热力图、停留时长)和可用性测试,精准定位当前UI的痛点,是优化的前提。

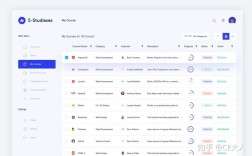

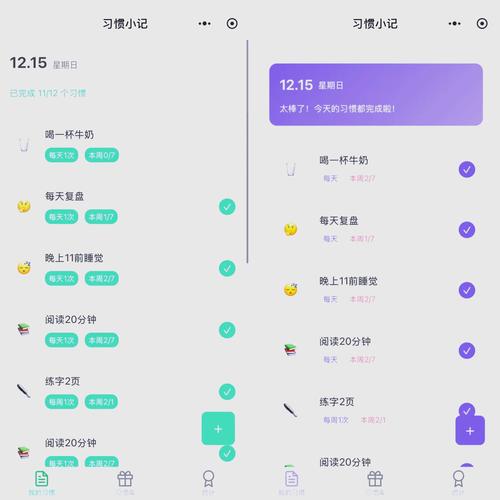

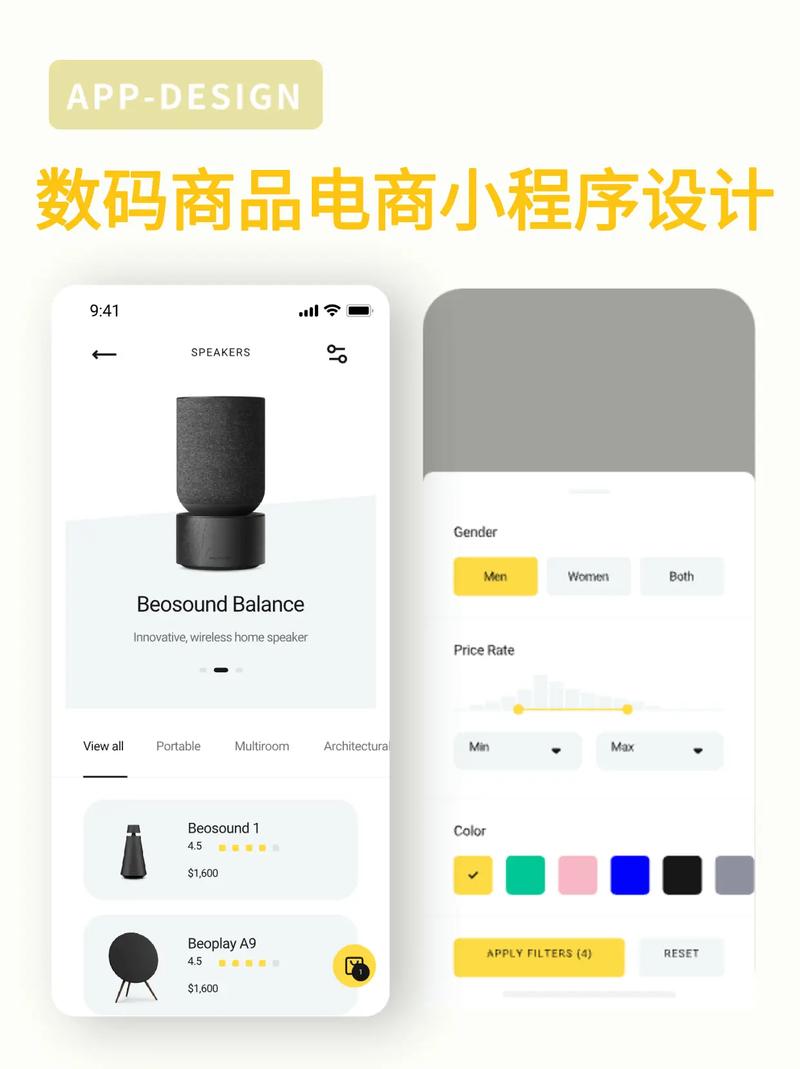

在视觉设计层面,一致性是建立用户信任感的关键,需统一色彩体系、字体层级、图标风格和按钮样式,避免界面元素杂乱无章,色彩选择应符合品牌调性,同时兼顾功能区分,例如用红色警示危险操作,用绿色表示成功状态,字体方面,推荐使用无衬线字体(如微软雅黑、苹方)提升可读性,并通过字号、字重(粗细)和行间距建立清晰的信息层级,确保用户能快速捕捉重点内容,图标设计需简洁直观,避免歧义,可参考Material Design或Human Interface Guidelines等成熟设计规范。

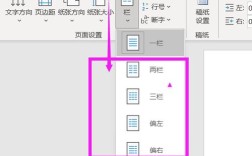

布局与交互逻辑的优化直接影响操作效率,采用“F”型或“Z”型布局符合用户浏览习惯,将核心功能放在视觉焦点区域,信息架构需扁平化,减少用户点击层级,例如通过侧边栏导航、标签页或搜索功能快速定位功能模块,交互反馈机制不可或缺,按钮点击后应有状态变化(如颜色加深、阴影效果),加载过程需显示进度条或动画,避免用户因等待产生焦虑,需遵循“防错原则”,例如删除操作前弹出二次确认,输入框实时校验格式,从源头减少用户失误。

响应式设计与兼容性是提升覆盖面的基础,随着移动设备普及,UI需适配不同屏幕尺寸(手机、平板、桌面端),采用弹性布局(如Flexbox、Grid)确保元素自动调整,测试主流浏览器(Chrome、Firefox、Safari等)和操作系统的兼容性,避免因样式差异导致显示异常,对于跨平台应用(如Electron、Flutter),需遵循各平台的设计规范,保持原生体验感。

性能优化是UI流畅度的保障,图片资源需压缩格式(如WebP、AVIF)并按需加载,避免因体积过大导致页面卡顿,动画效果应避免过度使用,优先选择GPU加速的CSS3动画或JavaScript库(如Lottie),确保性能与体验的平衡,代码层面,需精简CSS和JavaScript文件,减少DOM节点数量,优化渲染路径,提升页面加载速度。

可访问性(Accessibility)是衡量UI专业度的重要指标,需支持屏幕阅读器(如VoiceOver、NVDA),为图片添加alt文本,为按钮提供aria-label;确保键盘可操作,所有交互元素可通过Tab键切换并高亮显示;对于色盲用户,避免仅靠颜色传递信息(如增加图标或文字标注),这些优化不仅能让残障用户无障碍使用,也能提升所有用户在特殊场景(如强光下看不清屏幕)下的体验。

以下是UI优化关键点对比表:

| 优化维度 | 核心目标 | 具体措施 |

|---|---|---|

| 视觉设计 | 提升美观度与品牌一致性 | 统一色彩/字体/图标,建立信息层级,符合品牌调性 |

| 布局与交互 | 降低操作门槛,提升效率 | 扁平化信息架构,清晰导航,即时反馈,防错设计 |

| 响应式兼容 | 适配多设备与浏览器 | 弹性布局,跨平台规范遵循,主流浏览器测试 |

| 性能优化 | 确保流畅度 | 图片压缩,按需加载,轻量化动画,代码精简 |

| 可访问性 | 覆盖全用户群体 | 支持屏幕阅读器,键盘操作,色盲友好,多语言适配 |

UI优化是一个持续迭代的过程,需通过A/B测试验证不同设计方案的效果,收集用户反馈并定期更新UI版本,测试按钮颜色对点击率的影响,或调整信息布局是否能提升任务完成效率,数据驱动的设计决策能让优化方向更精准,避免主观臆断。

相关问答FAQs

Q1:UI优化与UX优化有何区别?

A:UI(用户界面)优化侧重于视觉呈现和交互细节,如色彩、字体、按钮布局等,目标是让界面美观且易操作;UX(用户体验)优化则关注用户使用产品的整体感受,包括流程合理性、功能满足度、情感反馈等,是更宏观的系统设计,两者相辅相成,优秀的UI是良好UX的基础,但需结合UX逻辑才能实现真正的用户价值。

Q2:如何判断UI优化是否成功?

A:可通过定量与定性指标综合评估,定量数据包括用户停留时长、任务完成率、点击转化率、跳出率、NPS(净推荐值)等;定性反馈可通过用户访谈、可用性测试收集,观察用户操作是否顺畅、是否存在困惑点,若优化后核心指标提升且用户反馈积极,则可认为优化成功。