网络有偿招聘作为一种新兴的招聘模式,近年来随着互联网行业的快速发展和企业招聘需求的多元化而逐渐兴起,它区别于传统招聘平台的免费信息发布模式,通过向招聘方或求职者收取一定费用,提供更精准、高效的招聘服务,在解决传统招聘痛点的同时,也伴随着一些争议和挑战,本文将从网络有偿招聘的定义与模式、优势分析、现存问题及应对策略等方面展开详细探讨,并针对常见问题进行解答。

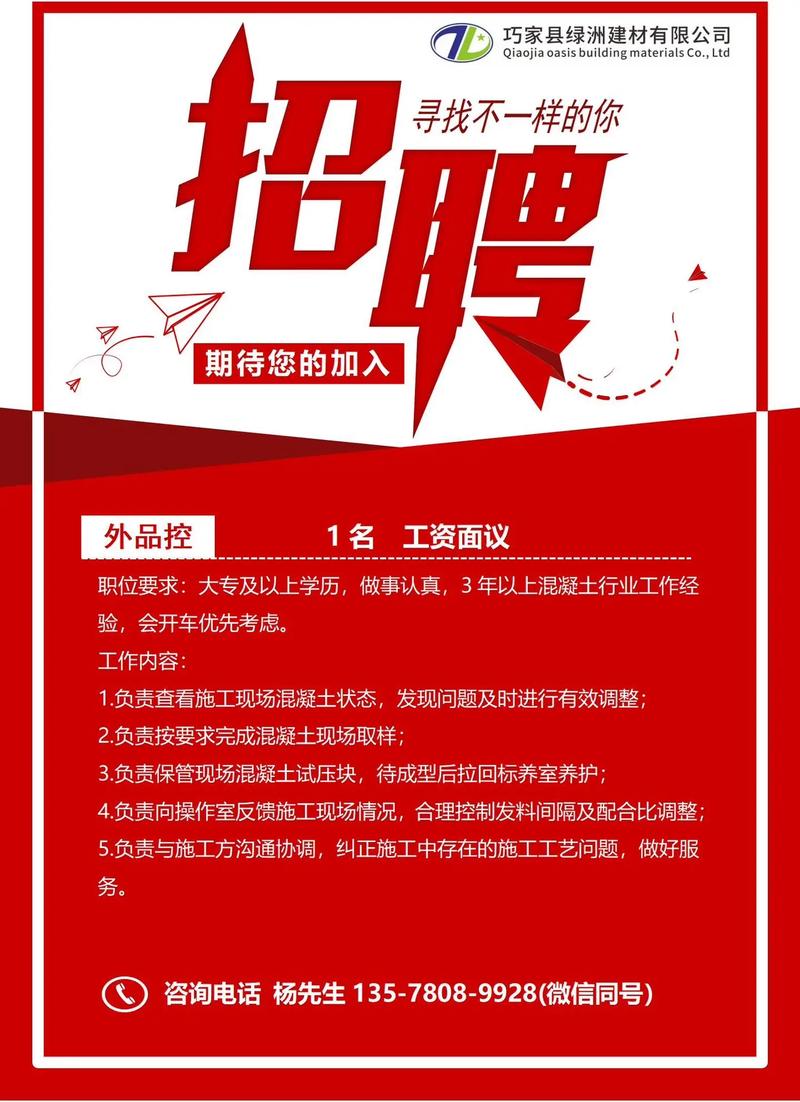

网络有偿招聘的核心在于“有偿”二字,其收费模式主要分为三种:一是向企业招聘方收费,包括按职位发布收费、按套餐周期收费、按成功入职人数收费等,常见于中高端人才招聘平台或垂直领域招聘网站;二是向求职者收费,如简历置顶费、优先推荐费、职业测评服务费等,多见于针对特定技能岗位或高端职位的招聘平台;三是双向收费,即同时对企业和求职者收取服务费用,通常提供更全面的匹配服务,部分平台还会通过增值服务盈利,如提供背景调查、薪资谈判咨询、入职培训等衍生服务,这种模式打破了传统招聘平台依赖广告收入的单一盈利格局,通过价值付费实现平台、企业、求职者三方的利益平衡。

与传统免费招聘平台相比,网络有偿招聘的优势主要体现在精准性和效率提升上,付费机制天然过滤了部分低质量需求,企业愿意为职位支付费用,往往意味着招聘需求更真实、紧急,而求职者付费购买服务,则可能展现出更强的求职意愿和职业规划能力,这为双方匹配奠定了基础,平台通过收费获得的资金,可投入技术研发,优化算法推荐系统,例如通过分析企业画像、职位要求与求职者的技能标签、职业经历等数据,实现精准人岗匹配,减少无效沟通,某技术招聘平台通过向企业收取“成功入职佣金”,承诺在一定期限内未招到合适人才可退款,倒逼平台提升筛选效率,其技术岗位的到面转化率比免费平台高出30%左右,有偿招聘通常提供更完善的服务保障,如企业认证、简历真伪核验、面试辅导等,降低了招聘过程中的信息不对称风险。

网络有偿招聘在快速发展的同时,也暴露出一些问题,首先是收费标准的合理性争议,部分平台存在定价不透明、乱收费现象,例如以“优先推荐”为名向求职者收取高额费用,却未明确服务内容和效果保障,导致消费者权益受损,其次是信息真实性的挑战,尽管付费模式理论上能过滤虚假信息,但仍有个别不法分子利用企业急于招聘的心理,发布虚假职位骗取费用,或求职者通过伪造简历付费获取曝光,扰乱市场秩序,对于中小企业和求职者而言,付费门槛可能增加招聘成本,尤其在经济下行压力下,部分企业更倾向于选择免费渠道,而经济困难的求职者也可能因费用问题被排除在优质服务之外。

针对上述问题,需从平台、监管、用户三个层面协同应对,招聘平台应建立透明的定价机制,明确服务内容与退款规则,同时加强信息审核力度,通过技术手段(如人脸识别、学历验证)和人工审核结合的方式,确保职位和简历的真实性;政府部门需完善相关法律法规,明确网络有偿招聘平台的资质要求、收费标准及违规处罚措施,畅通消费者投诉渠道;用户则需提高警惕,选择正规平台,仔细阅读服务协议,避免盲目付费,某头部招聘平台已引入“企业信用评级”系统,对发布虚假职位的企业进行封号处理,并设立求职者保障基金,对因平台审核不力导致的损失进行赔付,有效提升了用户信任度。

随着人工智能、大数据等技术的进一步应用,网络有偿招聘将向智能化、个性化方向发展,平台可能通过分析用户的招聘行为和职业轨迹,提供定制化招聘解决方案,例如为AI工程师、数据分析师等稀缺岗位提供“猎头式”付费服务,而普通岗位则采用基础付费模式,随着职场人对职业发展需求的提升,以招聘为入口的终身职业服务生态(如技能培训、行业咨询等)或成为新的盈利增长点,但无论如何创新,“诚信”与“价值”始终是有偿招聘模式立足的根本,只有真正解决企业招聘难和求职者就业难的核心痛点,才能实现可持续发展。

相关问答FAQs

Q1:网络有偿招聘中,企业如何判断平台的服务质量是否值得付费?

A:企业可通过以下维度综合评估:一是查看平台的用户评价和行业口碑,特别是同类型企业的使用反馈;二是了解平台的匹配技术,例如是否提供精准的人才推荐算法、职位曝光量等数据支持;三是确认服务细节,如是否包含简历筛选、初试安排、背景调查等增值服务,以及退款政策的灵活性;四是要求平台提供试用期或小范围测试,先以少量职位付费验证效果,再决定是否长期合作,优先选择有企业认证资质、成立时间较长且合规经营的平台,降低风险。

Q2:求职者付费购买招聘服务时,需要注意哪些陷阱?

A:求职者需警惕以下常见陷阱:一是“包就业”承诺,正规平台无法保证100%就业,此类宣传多为虚假营销;二是模糊的收费名目,如“保证金”“建档费”等,正规平台通常仅收取明确的简历置顶、技能测评等服务费;三是要求提供敏感信息,如银行卡密码、转账验证码等,平台无需此类信息即可提供服务;四是过低的价格诱惑,部分平台以低价吸引用户,但后续通过“加急费”“推荐费”等名目二次收费,建议选择支持第三方支付的平台,保留交易凭证,发现异常及时向市场监管部门投诉。