小米招聘风波近期引发了社会各界的广泛关注,这一事件不仅涉及企业的招聘管理问题,也折射出当前职场环境中的诸多深层次矛盾,事件起源于小米公司在2023年秋季校园招聘中的一系列操作,随后在社交媒体上迅速发酵,成为舆论焦点,从最初的招聘信息争议,到后续的沟通回应,再到官方道歉与整改,整个事件过程暴露出企业在高速发展过程中可能存在的管理漏洞,也为企业和求职者都带来了重要启示。

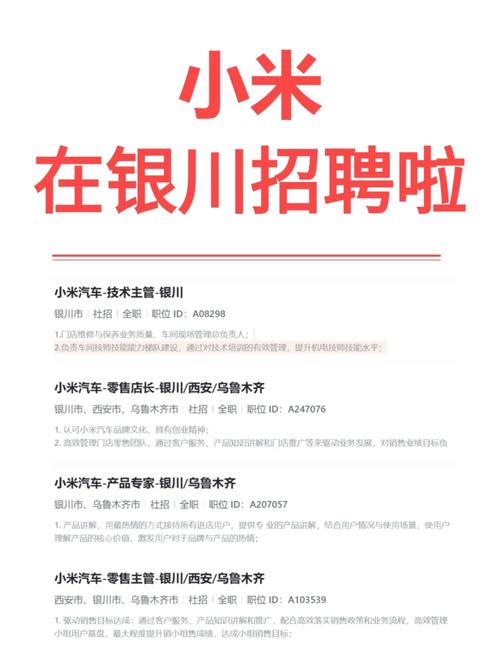

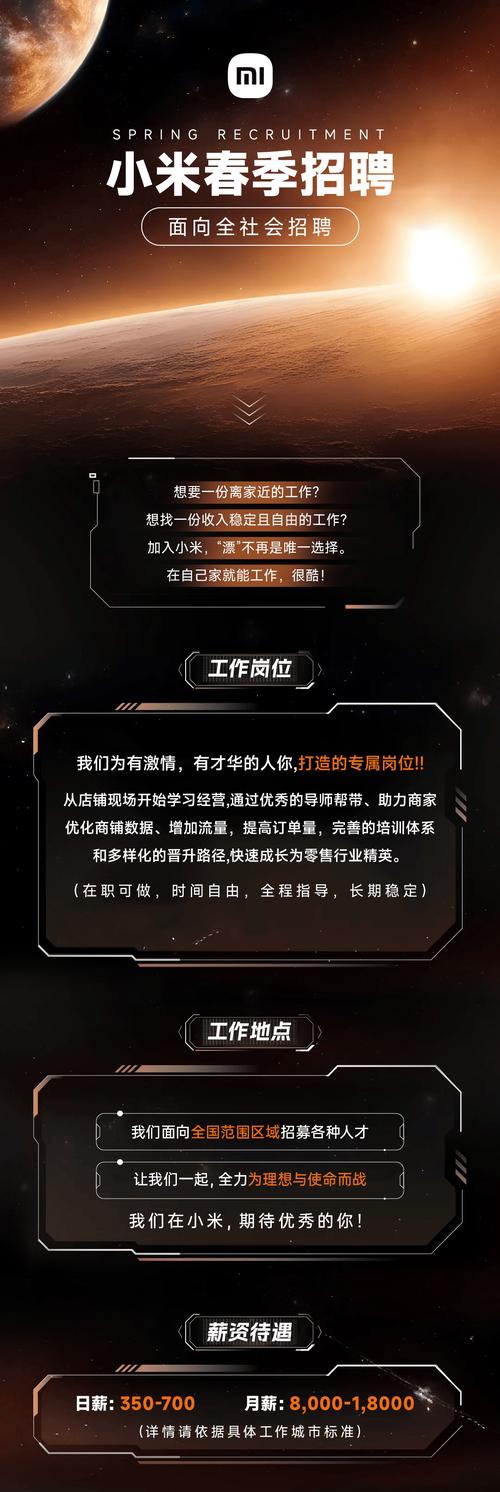

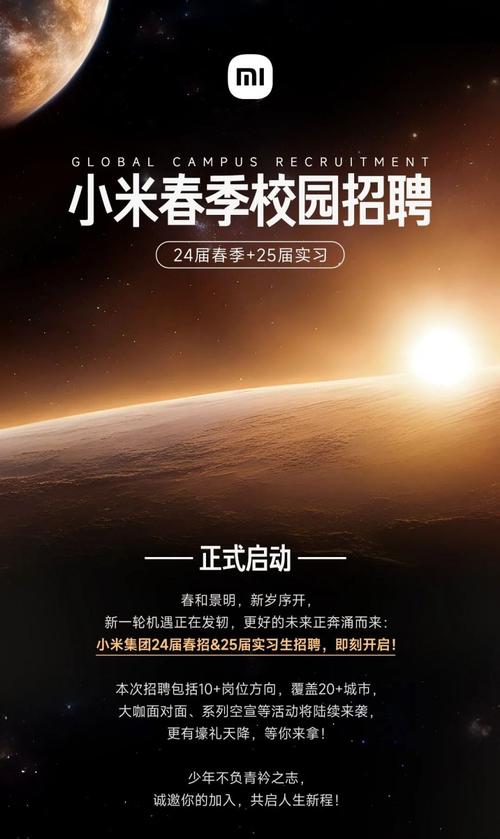

事件的核心争议点集中在招聘信息的表述和招聘流程的规范性上,据多位求职者反映,小米在部分岗位的招聘要求中出现了“加班是福报”“能接受高强度工作”等引发争议的表述,这些内容被解读为企业对员工权益的不尊重,有求职者指出,在面试环节存在沟通不畅、流程不透明等问题,部分岗位的招聘标准与实际宣传不符,随着相关内容在社交媒体上传播,小米迅速陷入舆论漩涡,不少网友批评其“压榨员工”“缺乏人文关怀”,甚至有人发起抵制小米产品的呼吁,面对汹涌的舆论,小米公司最初回应称“部分表述存在歧义”,但未能平息争议,反而被质疑“态度敷衍”,直到事件发酵数日后,小米官方才发布正式道歉声明,承认招聘信息中的表述不当,并表示已对相关内容进行修改,同时承诺优化招聘流程,加强内部培训。

从企业管理的角度来看,小米招聘风波反映出几个关键问题,企业在品牌传播与员工关怀之间的平衡存在偏差,小米以“性价比”和“互联网思维”起家,长期以来塑造了年轻、高效的品牌形象,但在招聘环节中,过度强调“奋斗”“加班”等元素,容易忽视员工的基本权益和心理感受,这种管理理念在企业发展初期或许能激发团队活力,但随着企业规模的扩大,若不能及时调整,就会与新生代劳动者的价值观产生冲突,招聘流程的规范性和透明度有待提升,现代求职者,尤其是年轻群体,不仅关注薪资待遇,更注重企业的文化氛围和职业发展空间,如果企业在招聘过程中信息不透明、沟通不及时,很容易引发信任危机,危机公关能力的不足也是事件扩大的重要原因,面对舆论质疑,小米最初的回应显得迟缓且缺乏诚意,错失了控制舆论走向的最佳时机,导致事态进一步升级。

小米招聘风波并非个例,近年来多家知名企业都曾因类似问题陷入舆论风波,这背后反映出当前劳动力市场的结构性矛盾:企业在激烈的市场竞争中需要控制成本、提高效率,对员工的工作强度要求较高;劳动者权益保护意识不断增强,对工作生活平衡、职业尊严的需求日益提升,这种矛盾在互联网行业尤为突出,许多企业推崇“996”工作制,将其作为“奋斗文化”的体现,但这种模式是否合理、是否合法,一直存在争议,从法律层面来看,《中华人民共和国劳动法》明确规定劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时,企业若因生产经营需要安排加班,应与劳动者协商一致,并支付加班费,然而在实践中,一些企业通过“自愿加班”“弹性工作制”等名义规避法律义务,导致劳动者权益受损。

对于小米而言,此次风波无疑是一次深刻的教训,作为一家科技领域的领军企业,小米的一举一动都受到社会高度关注,其招聘行为不仅关系到企业形象,更影响着行业生态,在事件发生后,小米迅速采取整改措施,包括删除争议表述、优化招聘流程、加强员工培训等,这些举措有助于挽回部分声誉,但要真正重建公众信任,还需要在长期的企业文化建设中下功夫,企业应当认识到,优秀的人才不仅需要高强度的激励,更需要尊重和关怀,只有将员工视为企业发展的核心资源,而非单纯的“成本”或“工具”,才能吸引和留住真正的人才,实现可持续发展。

从求职者的角度来看,此次事件也提醒大家在选择企业时需要更加理性,要关注企业的实际工作环境和福利待遇,而非仅仅被品牌光环或薪资数字吸引;要学会通过正规渠道了解企业信息,如查看员工评价、咨询行业内部人士等,避免盲目跟风,求职者也应增强法律意识,在签订劳动合同前仔细阅读条款,明确工作内容、工作时间、薪资待遇等关键信息,当自身权益受到侵害时,要学会通过法律途径维护自身权益。

此次小米招聘风波也为整个行业敲响了警钟,在数字经济快速发展的今天,企业之间的竞争归根结底是人才的竞争,而人才的竞争不仅是薪资和福利的竞争,更是企业文化和价值观的竞争,只有真正尊重员工、关爱员工的企业,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地,政府部门也应加强对劳动力市场的监管,完善相关法律法规,保障劳动者合法权益,促进企业与员工之间的和谐共生。

相关问答FAQs

Q1:小米招聘风波中,企业应如何平衡“奋斗文化”与员工权益保护?

A1:企业在倡导“奋斗文化”时,需以尊重员工合法权益为前提,应明确“奋斗”不应等同于“无底线加班”,而是通过合理的工作安排和激励机制激发员工潜能,需严格遵守劳动法律法规,保障员工休息休假权利,加班应与员工协商一致并依法支付报酬,企业应建立畅通的沟通机制,倾听员工诉求,营造公平、透明的工作环境,让员工在奋斗中获得成长感和归属感,而非单纯承受高强度工作压力。

Q2:求职者如何识别企业招聘信息中的“陷阱”?

A2:求职者可通过以下方式识别招聘信息中的“陷阱”:一是关注岗位描述的合理性,若出现“无加班费”“大小周”“能接受高强度工作”等模糊或强制性表述,需谨慎对待;二是通过企业官网、官方认证的招聘平台核实信息,警惕非正规渠道发布的虚假招聘;三是参考企业员工评价(如职场社交平台),了解实际工作氛围和管理风格;四是面试时主动询问工作强度、薪资结构、福利待遇等细节,对回避关键问题或承诺模糊的企业保持警惕,避免入职后陷入被动局面。