ued招聘次序是企业构建高效设计团队的关键流程,其科学性直接影响团队质量、项目效率及企业设计战略的落地能力,一个合理的招聘次序需结合企业规模、业务阶段、团队现状及设计职能定位,通过系统化的规划实现人才选拔的精准性与可持续性,以下从招聘次序的核心逻辑、阶段划分、执行要点及常见误区四个维度展开详细分析。

招聘次序的核心逻辑与影响因素

ued招聘次序的本质是“按需引进、分层匹配、动态优化”,其核心逻辑在于:先明确团队设计能力缺口,再根据缺口类型确定招聘优先级,最终通过合理的人才结构组合实现团队效能最大化,影响招聘次序的关键因素包括:

- 企业战略阶段:初创期侧重“全能型”设计师快速验证产品,成长期侧重“专精型”设计师提升体验质量,成熟期侧重“管理型+专家型”设计师驱动设计体系化。

- 团队现状:若团队缺乏基础执行能力,优先招聘初级设计师;若流程混乱,优先招聘资深设计师搭建规范;若创新不足,优先招聘专家型设计师突破瓶颈。

- 业务复杂度:业务线单一时,可聚焦某一领域深度招聘;业务多元化时,需优先招聘具备跨领域能力的设计师或设计管理者。

- 资源预算:预算有限时,优先招聘“性价比高”的中级设计师;预算充足时,可同步布局高潜力初级设计师与行业资深专家。

招聘次序的阶段划分与执行要点

(一)第一阶段:基础能力构建期(团队0-1或能力补短板)

此阶段核心目标是快速填补岗位空缺,确保基础设计需求得到满足,招聘次序需遵循“刚需优先、能力互补”原则:

-

优先级1:核心业务线执行层设计师

- 招聘对象:初级/中级UI/UX设计师,需具备扎实软件操作能力、基础设计规范理解力及快速学习能力。

- 考察重点:作品集的真实性与落地性(如界面细节处理、用户流程优化案例)、协作沟通能力(能否与产品、开发高效配合)。

- 策略:通过“技能测试+项目模拟”筛选,避免过度追求经验而忽视潜力。

-

优先级2:设计流程规范制定者

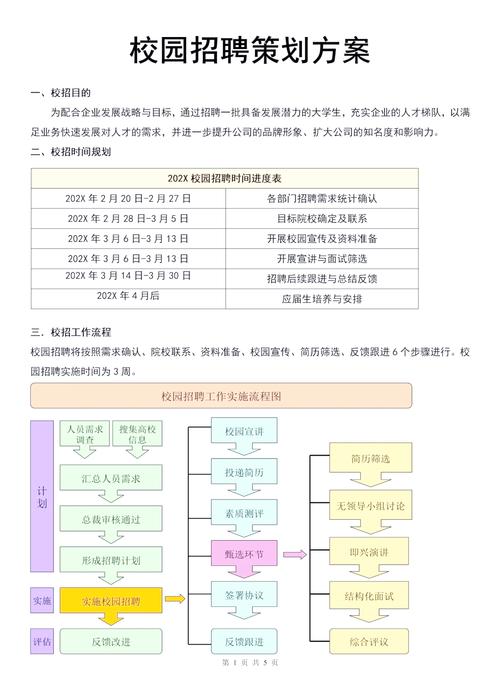

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- 招聘对象:1-3年资历的资深设计师,需具备设计文档撰写、设计规范搭建经验。

- 考察重点:过往项目中是否输出过可复用的设计体系(如组件库、设计语言文档)、对设计流程的优化能力。

- 策略:可考虑从成熟企业挖角,重点关注有“从0到1”规范搭建经验的人才。

(二)第二阶段:专业能力深化期(团队1-3或效能提升)

此阶段核心目标是提升设计专业深度与业务价值贡献,招聘次序需聚焦“专精化+差异化”:

-

优先级1:垂直领域专家设计师

- 招聘对象:高级/专家级UX研究员、动效设计师、数据驱动设计师等,需在细分领域有方法论沉淀。

- 考察重点:是否具备解决复杂问题的案例(如用户增长策略设计、数据可视化方案)、行业影响力(如分享、专利、奖项)。

- 策略:通过行业社群、定向猎头挖掘,关注候选人“可迁移的方法论”而非单一项目经验。

-

优先级2:设计管理者

- 招聘对象:设计组长/设计经理,需具备团队管理、跨部门协同及资源协调能力。

- 考察重点:过往团队管理规模(如是否带领过10人以上团队)、项目管理能力(如设计资源分配、进度把控)、战略思维(能否将设计目标与业务对齐)。

- 策略:采用“情景模拟+答辩”形式,考察候选人在资源冲突、需求变更等场景下的决策能力。

(三)第三阶段:体系化与创新能力期(团队3+或战略落地)

此阶段核心目标是构建设计驱动的创新体系,招聘次序需强调“引领性+生态化”:

-

优先级1:设计战略负责人

- 招聘对象:设计总监/设计VP,需具备行业视野、战略规划能力及组织变革推动力。

- 考察重点:是否主导过设计体系升级(如从分散设计到统一设计语言)、推动设计价值量化的经验(如设计ROI提升案例)、对新兴技术(如AI、AR)在设计场景的落地规划。

- 策略:通过高管面试+行业背调,重点考察候选人与企业文化的契合度及长期发展潜力。

-

优先级2:跨界融合型人才

- 招聘对象:具备技术背景(如前端、AI算法)或商业分析能力的设计师,需打破“设计边界”。

- 考察重点:技术理解力(能否与开发团队对齐技术可行性)、商业敏感度(能否从用户需求中挖掘商业机会)。

- 策略:与业务部门联合面试,确保候选人既能深耕设计,又能赋能业务。

招聘次序执行的保障机制

- 人才画像动态更新:每季度根据业务发展复盘团队能力短板,调整招聘画像,避免“为招而招”。

- 招聘渠道分层配置:初级设计师侧重校招、招聘网站;资深专家侧重行业社群、猎头合作;管理者侧重内部推荐、行业峰会。

- 评估标准量化:建立“技能+经验+潜力”三维评估表,对候选人进行客观打分(示例部分维度):

| 评估维度 | 初级设计师权重 | 资深设计师权重 | 管理者权重 |

|---|---|---|---|

| 执行能力 | 40% | 25% | 15% |

| 专业深度 | 20% | 40% | 30% |

| 团队协作 | 20% | 15% | 25% |

| 战略思维 | 10% | 15% | 25% |

| 学习成长潜力 | 10% | 5% | 5% |

常见误区与规避方法

-

误区:盲目追求“高大上”人才

- 表现:初创期招聘总监级管理者,导致“高射炮打蚊子”。

- 规避:根据团队规模匹配职级,初创期优先“能打仗”的执行者,而非“定战略”的管理者。

-

误区:忽视团队结构合理性

- 表现:同一层级设计师占比过高,缺乏梯队建设。

- 规避:按“3:5:2”比例配置初级、中级、高级设计师(可根据企业调整),确保经验传承与活力激发。

-

误区:招聘流程冗长导致人才流失

- 表现:从初试到offer发放超过1个月,错失优质候选人。

- 规避:简化流程(如3轮面试内完成),关键岗位引入“快决策”机制。

相关问答FAQs

Q1:初创企业UED团队招聘时,应优先考虑“全能型”设计师还是“专精型”设计师?

A:初创企业应优先考虑“全能型”设计师,原因在于:初创期资源有限,设计师往往需承担UI、UX、动效等多重角色,要求具备跨领域能力;“全能型”设计师对业务理解更全面,能快速响应变化,建议在“全能”基础上,关注候选人在某一领域的突出优势(如交互逻辑设计),为未来团队专业化分工埋下伏笔。

Q2:如何判断当前团队是否需要优先招聘设计管理者而非资深设计师?

A:可通过以下三个信号判断:①团队规模超过10人,出现多头管理、协作效率下降问题;②设计项目跨部门协调成本高(如需CEO频繁介入决策);③设计师成长停滞,缺乏明确的能力培养路径,若符合上述情况,说明团队已从“执行驱动”转向“管理驱动”,需优先引入具备资源整合、人才培养能力的设计管理者,通过规范化管理释放团队效能。