在数字化时代,用户在线信息已成为企业优化产品、提升服务、精准营销的核心资源,但获取这些信息需严格遵守法律法规与伦理规范,确保用户隐私安全,以下从合法合规渠道、技术工具、数据类型及应用场景、注意事项等方面,详细阐述如何获取用户在线信息。

合法合规的获取渠道

获取用户在线信息的前提是“知情同意”,即用户明确授权企业收集其信息,常见的合法渠道包括:

用户主动提交

通过产品或服务引导用户主动填写信息,是最直接且合规的方式。

- 注册/登录流程:要求用户提供手机号、邮箱、昵称等基础信息,部分场景可补充职业、兴趣等画像数据(需明确告知用途并勾选同意隐私协议)。

- 表单收集:在活动报名、售后服务、内容订阅等场景中,设计简洁表单收集用户需求信息(如“您希望获取的行业资讯类型”)。

- 用户反馈:通过问卷、评价、意见箱等渠道,收集用户对产品/服务的使用体验和建议(如NPS评分、功能改进意见)。

用户行为数据埋点

在用户授权的前提下,通过技术手段记录其在产品内的行为轨迹,分析偏好与需求。

- 网站/APP埋点:使用Google Analytics、神策数据等工具,记录用户访问页面、停留时长、点击热区、转化路径等数据。

- 交互行为数据:收集用户搜索关键词、收藏内容、分享行为、购买记录等,反映其兴趣与消费倾向。

第三方数据合作

与合规的数据服务商合作,获取脱敏后的用户画像数据,需确保数据来源合法且经用户授权。

- 数据联盟:加入行业数据交换平台(如广告平台的Lookalike受众拓展),获取相似用户群体数据。

- 服务商API对接:通过正规数据机构(如艾瑞咨询、易观分析)提供的API接口,获取宏观用户行为趋势或特定人群画像(如“一线城市25-35岁女性美妆消费偏好”)。

公开信息采集

对用户公开在互联网上的非隐私信息进行合规采集,需注意避免侵犯肖像权、名誉权等。

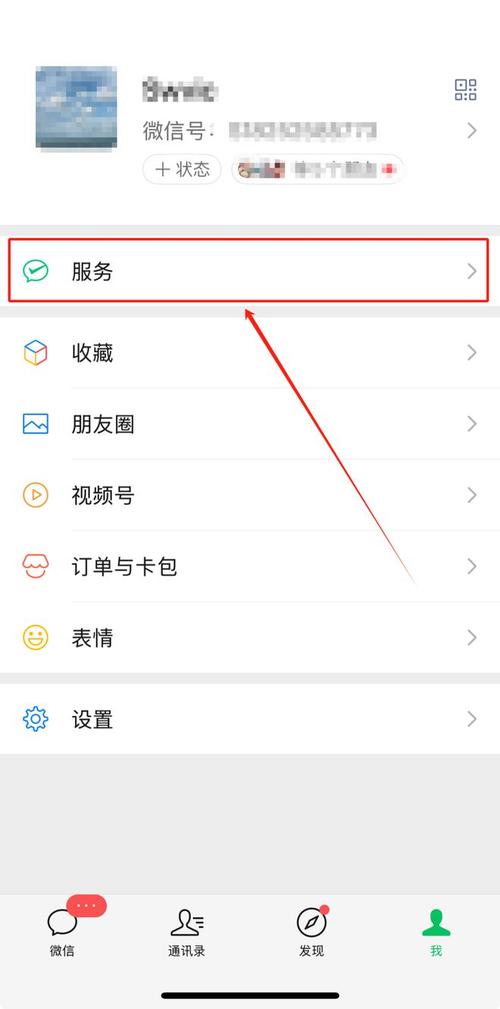

- 社交媒体公开数据:通过微博、抖音、小红书等平台的公开内容(如发布的公开博文、视频评论),分析用户兴趣(如话题偏好、互动内容)。

- 企业官网/公开平台:采集用户在招聘网站、行业论坛等公开渠道留下的职业信息、技能标签等(仅限非隐私且允许公开的数据)。

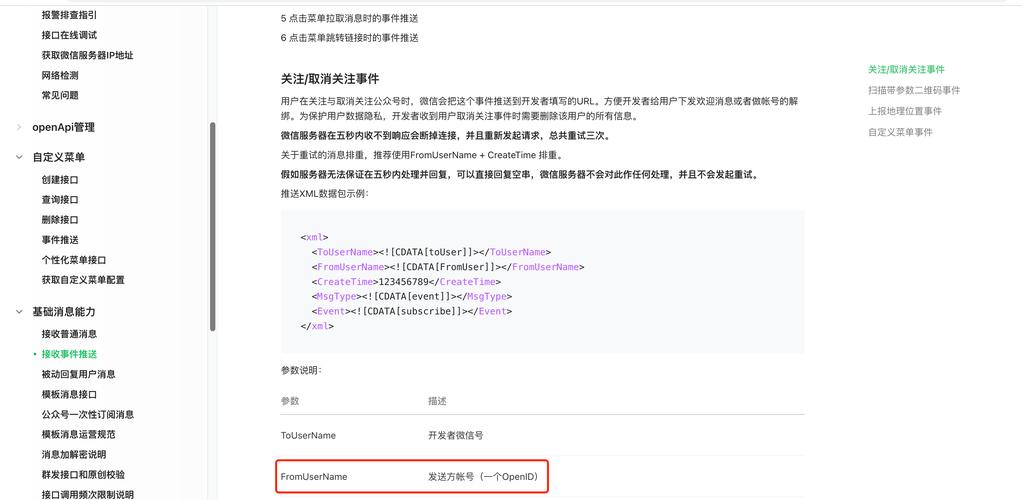

技术工具与实现方式

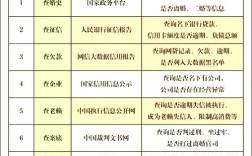

不同数据类型需匹配对应的技术工具,以下通过表格对比常见数据类型及采集工具:

| 数据类型 | 采集工具/技术 | |

|---|---|---|

| 基础身份信息 | 手机号、邮箱、身份证号(脱敏)、注册时间 | 表单系统、用户管理平台(如Auth0、友盟) |

| 行为轨迹数据 | 页面访问路径、点击事件、停留时长、跳出率 | 埋点工具(神策、GrowingIO)、前端JavaScript |

| 设备与环境数据 | 设备型号、操作系统、IP地址、浏览器类型、网络环境 | User-Agent解析、设备指纹技术(如极光)、网络监测工具 |

| 交易与消费数据 | 购买记录、订单金额、支付方式、复购周期 | 电商平台后台、ERP系统、支付接口(如支付宝/微信支付API) |

| 外部公开数据 | 社交媒体公开动态、行业论坛发言、新闻评论 | 爬虫框架(Scrapy、八爪鱼)、舆情监测系统(清博指数) |

数据应用场景与价值

获取用户在线信息的核心目的是驱动业务增长,主要应用场景包括:

个性化推荐与体验优化

通过分析用户行为与兴趣数据,实现“千人千面”的内容推荐,电商平台根据用户浏览记录推荐商品,视频平台根据观看历史推送相关内容,提升用户粘性与转化率。

精准营销与用户分层

结合用户画像(地域、年龄、消费能力等)和行为数据,将用户分为高价值客户、潜在客户、流失风险客户等群体,定向推送营销信息(如高价值客户专属优惠、流失客户召回活动),提高营销ROI。

产品迭代与需求挖掘

通过用户反馈数据(问卷、评价、BUG报告)和行为数据(功能使用频率、路径异常),定位产品痛点,优化功能设计,若发现某功能点击率低,需结合用户访谈分析原因,调整交互逻辑。

风险控制与安全防护

利用设备指纹、IP地址、行为异常数据(如短时间内多次登录失败)识别恶意用户(如刷单、欺诈),保障账户安全与平台秩序。

注意事项与法律风险

严格遵守法律法规

- 国内法规:《网络安全法》《个人信息保护法》明确要求处理个人信息需取得用户单独同意,且需明示收集目的、方式、范围,不得过度收集,敏感信息(如生物识别、宗教信仰等)需取得用户明示同意,并采取加密存储等安全措施。

- 国际规范:若业务涉及欧盟用户,需遵守GDPR(一般数据保护条例),否则可能面临高额罚款。

数据安全与隐私保护

- 最小化原则:仅收集与业务必需的信息,避免无关数据采集。

- 加密存储:对用户密码、身份证号等敏感信息进行哈希加密或AES加密存储,防止泄露。

- 访问权限控制:建立数据分级管理制度,限制内部员工对非必要数据的访问权限。

透明化与用户权利保障

- 隐私协议清晰化:以通俗易懂的语言告知用户数据收集用途,避免使用“默认勾选”等强制手段。

- 用户行使权利:提供便捷渠道,支持用户查询、更正、删除其个人信息,以及撤回授权(如“一键注销”功能)。

相关问答FAQs

Q1: 如何判断用户是否“同意”收集其信息?

A1: 用户同意需满足“明确性”和“自愿性”原则:

- 明确性:通过弹窗、勾选框等显著方式告知收集内容、用途及风险,不能将同意作为注册或使用服务的唯一前提(如“不同意则无法使用”属于强制同意,违规)。

- 自愿性:用户有权拒绝或撤回授权,且拒绝不应影响基础功能使用(如非必要信息收集,用户拒绝后仍可正常使用核心功能)。

建议采用“主动勾选+确认弹窗”模式,并保留用户授权记录(如时间、IP、操作日志)以备核查。

Q2: 使用爬虫技术采集公开数据时,需要注意哪些法律风险?

A2: 爬虫采集公开数据虽不涉及隐私,但仍需规避以下风险:

- 违反robots协议:网站通过robots.txt声明禁止爬取的目录或文件,爬虫不得强行访问(否则可能构成不正当竞争)。

- 数据用途限制:采集的数据不得用于非法用途(如诈骗、诽谤),或超出用户公开时的合理预期(如将用户公开的社交动态用于商业推销,可能构成侵权)。

- 技术手段边界:不得使用恶意爬虫(如频繁请求导致服务器宕机、突破反爬虫技术),否则可能涉嫌非法侵入计算机系统。

建议在采集前与网站运营方沟通,优先通过官方API获取数据,或遵守数据抓取的伦理规范(如设置请求频率、避免敏感字段采集)。