随着互联网行业的快速发展,前端开发岗位需求持续增长,但同时也滋生了一些不法分子利用招聘信息实施诈骗的行为,这些骗局不仅浪费求职者的时间和精力,还可能导致个人信息泄露甚至财产损失,本文将详细剖析前端招聘中的常见骗局类型、识别方法及防范措施,帮助求职者提高警惕,避免落入陷阱。

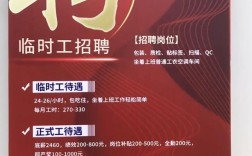

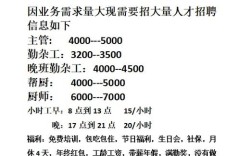

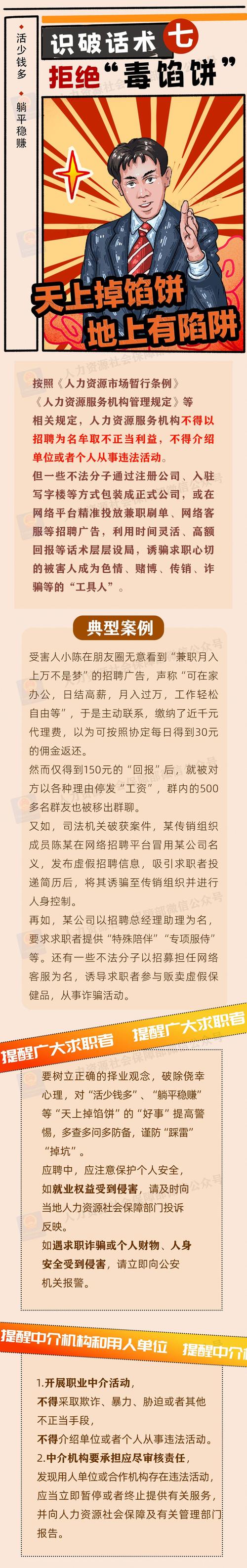

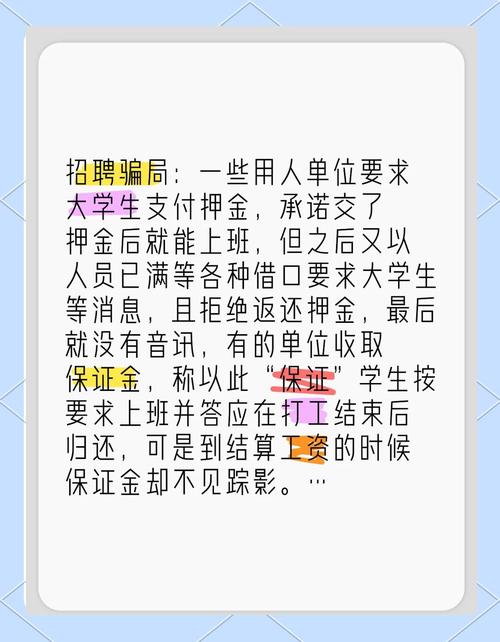

前端招聘骗局通常具有隐蔽性和迷惑性,不法分子往往利用求职者急于就业的心理,精心设计陷阱,常见的骗局类型包括虚假招聘、培训贷、信息窃取以及传销式招聘等,虚假招聘是最为普遍的一种,骗子通过发布虚假的前端开发岗位信息,以“高薪”“远程办公”“弹性时间”等诱饵吸引求职者,在面试过程中以各种名义收取费用,如“培训费”“服装费”“保证金”等,或者要求求职者购买指定设备、软件,一旦款项支付后便杳无音信,这类骗局的特点是招聘门槛较低,薪资水平明显高于市场均价,且面试流程异常简单,通常只进行线上沟通就急于要求缴纳费用。

另一种常见的骗局是“培训贷”陷阱,骗子以“企业委培”“内部推荐”为名义,声称求职者需要先参加付费的前端技能培训,培训合格后即可入职合作企业,这些培训课程质量参差不齐,所谓的“合作企业”也多为虚构,求职者不仅无法获得工作,还要背负沉重的贷款,这类骗局往往针对应届毕业生或经验不足的求职者,利用他们缺乏行业认知、急于提升技能的心理,通过虚假承诺诱导其签署培训贷款协议,更有甚者,培训内容与前端开发实际需求脱节,学员在花费大量时间和金钱后,仍无法掌握必要的技能,最终陷入“培训-贷款-失业”的恶性循环。

信息窃取型骗局则更为隐蔽,其目的并非直接骗取钱财,而是获取求职者的敏感信息,骗子会以“背景调查”“技能评估”等名义,要求求职者提供身份证号、银行卡信息、家庭住址、甚至社交媒体账号密码等,部分骗局还会要求求职者下载“专用软件”或访问“钓鱼网站”,在看似正常的操作中植入木马程序,窃取个人隐私或企业数据,这类骗局对个人和企业都可能造成严重危害,例如个人信息被用于电信诈骗、企业代码库被恶意攻击等,前端开发者作为掌握核心代码的岗位,更容易成为此类骗局的目标。

传销式招聘则披着“创业项目”“股权激励”的外衣,以高额回报为诱饵,吸引求职者加入所谓的“前端开发团队”,这些团队并无实质业务,而是通过不断发展下线、收取会员费来维持运作,求职者往往被要求先缴纳“入门费”,然后通过拉人头获得提成,最终导致血本无归,这类骗局通常具有层级化的组织结构,利用亲友关系进行传播,迷惑性较强。

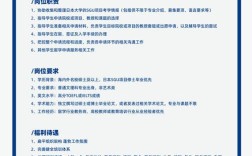

为避免陷入前端招聘骗局,求职者需掌握以下识别方法,核实招聘信息的真实性,可通过企业官网、官方认证的招聘平台(如BOSS直聘、拉勾网等)查询企业资质,对于非官方渠道发布的招聘信息要保持警惕,警惕异常的招聘要求,正规的前端岗位招聘通常会明确技术栈(如Vue、React、Node.js等)、工作职责和薪资范围,若发现招聘要求模糊不清,或对工作经验要求极低却承诺高薪,需高度怀疑,拒绝任何形式的收费要求,根据国家法律规定,用人单位不得以任何名义向劳动者收取财物,因此凡是要求缴纳培训费、保证金、服装费等的行为,均属于违法,保护个人信息安全,在面试初期,非必要不提供身份证号、银行卡号等敏感信息,不随意下载不明来源的软件或点击可疑链接。

在求职过程中,求职者可通过以下措施防范骗局,一是选择正规招聘平台,优先选择有企业认证的岗位信息,仔细查看企业评价和投诉记录,二是通过多渠道验证企业信息,例如查询企业工商注册信息、查看企业办公场所(若为线下面试)、联系企业官方电话核实招聘事宜,三是保持理性判断,不被“高薪”“快速入职”等虚假承诺冲昏头脑,可通过行业薪资水平对比,判断薪资是否合理,四是签订书面劳动合同,入职前务必与用人单位签订正式劳动合同,明确工作内容、薪资待遇、工作时间等条款,维护自身合法权益。

以下是针对前端招聘骗局的常见问题解答:

如何判断一家前端开发岗位招聘信息是否真实?

解答:判断招聘信息真实性可从以下几个方面入手:查看招聘信息发布渠道是否正规,企业是否在招聘平台完成认证;核实企业基本信息,包括工商注册信息、成立时间、经营范围等,可通过“国家企业信用信息公示系统”等官方平台查询;观察招聘细节是否合理,如技术栈要求是否明确、薪资是否符合市场水平、岗位职责是否具体;可通过面试过程中的细节判断,正规企业通常会安排专业的技术面试和HR面试,流程规范,且不会在面试初期提出收费要求,若发现企业信息模糊、面试流程异常简单或存在收费要求,需提高警惕。

遇到要求缴纳“培训费”的前端岗位招聘,应该如何处理?

解答:遇到要求缴纳“培训费”的招聘信息,应立即终止求职并报警处理,根据《中华人民共和国劳动合同法》第九条规定,用人单位招用劳动者,不得扣押劳动者的居民身份证和其他证件,不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物,任何以“培训费”“保证金”“服装费”等名义要求求职者缴费的行为均属违法,求职者可向当地劳动监察部门举报或拨打110报警,同时保留好聊天记录、转账凭证等证据,以便后续维权,对于“先培训后入职”的承诺,要高度警惕,核实企业是否具备合法的培训资质,以及是否存在真实的合作岗位,避免陷入“培训贷”陷阱。