在招聘过程中,外围岗位的招聘往往因其特殊性而需要更细致的规划与管理,外围岗位通常指不直接参与核心业务流程,但对整体运营起到支撑作用的职位,如行政助理、后勤保障、客服专员、现场协调员等,这类岗位虽然技术门槛相对较低,但对人员的稳定性、责任心和沟通能力要求较高,因此招聘策略需兼顾效率与适配性。

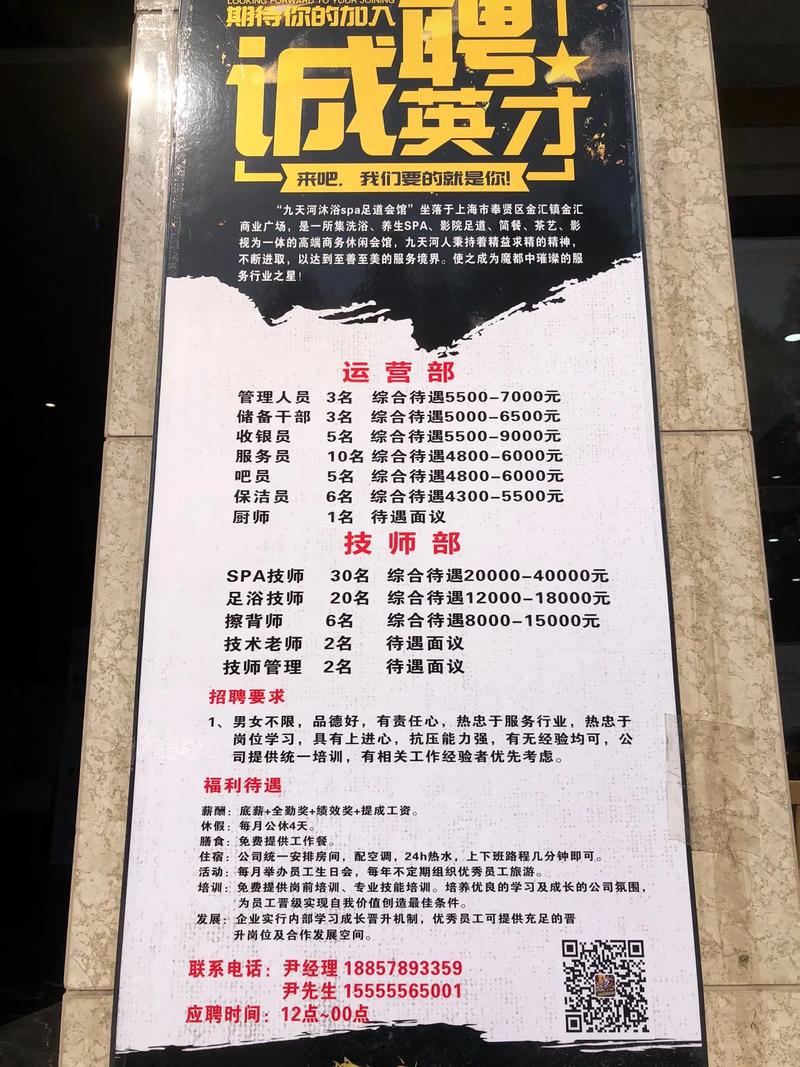

明确岗位需求是招聘的基础,企业需详细列出外围岗位的职责范围、任职要求和工作环境,避免因描述模糊导致候选人预期偏差,行政助理岗位需明确是否需要熟练使用办公软件、是否涉及固定资产管理等;客服专员则需说明工作时长(如是否轮班)、客户沟通场景(电话/在线/现场)等,需结合业务量预测人员数量,避免因临时用工需求导致招聘仓促,或因人员冗余增加成本。

选择合适的招聘渠道至关重要,外围岗位的候选人通常更依赖本地化、低门槛的渠道,因此线下招聘会、社区公告栏、本地生活类微信公众号、劳务合作机构等应作为重点,对于需要年轻化、高流动性的岗位(如促销员、活动助理),可考虑校园兼职渠道或社交媒体(如抖音、小红书)的定向推广;而对于稳定性要求较高的岗位(如后勤管理员),则可通过内部推荐(设置推荐奖励)或本地人才市场精准触达,线上招聘平台(如58同城、赶集网)虽覆盖面广,但需注意筛选机制,避免信息过载导致简历质量参差不齐。

筛选环节需注重软性能力的考察,外围岗位对专业技能的要求相对宽松,但工作态度、沟通能力和抗压性往往是决定其绩效的关键,面试中可采用情景模拟法,例如设置“如何处理客户投诉”“如何协调多部门临时需求”等实际问题,观察候选人的应变逻辑和同理心,背景调查虽非必需,但对于涉及财务、资产管理的岗位,需核实候选人的无不良记录及过往工作表现,降低潜在风险。

入职后的培训与留存同样不可忽视,外围岗位新人常因对流程不熟悉或企业文化不适应而快速离职,因此需建立系统的入职引导机制,包括岗位技能培训(如系统操作、服务话术)、公司制度讲解(如考勤、安全规范)及团队融入活动,设置清晰的职业发展路径,例如表现优异的行政助理可晋升为后勤主管,客服专员可转岗至培训或质检岗位,增强岗位的吸引力,合理的薪酬结构(如基本工资+绩效奖金+全勤奖)和人性化管理(如弹性排班、节日福利)能有效提升员工满意度。

在招聘过程中,数据化管理可优化决策效率,通过记录各渠道的简历投递量、面试到岗率、试用期留存率等指标,分析不同渠道的性价比,逐步淘汰低效渠道,聚焦优质资源,若发现社区推荐渠道的到岗率比线上招聘高30%,且试用期离职率低15%,则可适当增加该渠道的招聘预算,定期复盘招聘流程中的痛点(如简历筛选耗时过长、面试反馈延迟),并借助工具(如ATS招聘系统)提升协同效率,也是外围岗位招聘的重要优化方向。

相关问答FAQs

Q1: 外围岗位招聘中,如何快速识别候选人的稳定性?

A1: 可通过三个维度综合判断:一是职业经历,关注候选人过往工作的平均时长(如1年内换岗超过2次需谨慎),且离职原因是否合理(如频繁抱怨前雇主可能反映职业态度问题);二是求职动机,了解其对该岗位的认知(如是否仅作为过渡性工作)及未来规划,明确职业目标与岗位匹配度;三是背景调查,重点核实前雇主的评价,特别是关于责任心、团队协作的反馈,可设置短期试用期(如1-2周),通过实际工作观察其适应性和投入度。

Q2: 外围岗位招聘预算有限时,如何平衡成本与招聘效果?

A2: 优先采用“低成本高转化”的组合策略:一是激活内部资源,推行“老带新”奖励计划(如推荐成功入职给予500-1000元奖金),利用员工社交圈精准触达;二是合作本地化渠道,与社区服务中心、职业院校签订定向输送协议,降低单个人才获取成本;三是优化招聘流程,精简初筛环节(如用标准化笔试题替代部分主观面试),缩短招聘周期至2周内,减少岗位空置期带来的间接成本;四是善用免费资源,如企业官网招聘页、本地生活社群发布信息,同时注重雇主品牌宣传(如展示员工福利、团队活动),提升岗位吸引力以降低薪酬依赖。