在现代企业管理中,招聘策略的制定与执行直接影响人才质量、团队效能及组织长期发展,传统的“窄策略”招聘往往聚焦于特定技能、经验或学历等硬性指标,虽能快速填补岗位空缺,但易导致人才同质化、创新乏力等问题,而“宽策略”招聘则通过拓宽人才筛选维度,更注重候选人的潜力、价值观、学习能力等软性素质,旨在构建多元化、高适配的人才生态,本文将从宽策略招聘的核心内涵、实施路径、优势挑战及实践案例等方面展开详细阐述。

宽策略招聘的核心内涵与价值逻辑

宽策略招聘并非降低招聘标准,而是打破单一“经验画像”的局限,强调“能力+潜力+文化契合度”的综合评估,其核心逻辑在于:在技术迭代加速、岗位边界模糊的职场环境中,候选人的既有经验可能随行业变化而过时,而学习能力、适应能力、创新思维等底层素质更具长期价值,互联网行业曾普遍要求“3年相关经验”,但部分企业转向宽策略后,成功招聘了大量跨行业背景但具备快速学习能力的候选人,其在新兴业务领域反而展现出更强的创新活力。

宽策略招聘的价值体现在三个层面:对组织而言,有助于吸纳多元化视角,提升团队解决问题的灵活性;对管理者而言,能减少因“经验依赖”导致的认知盲区,激发团队活力;对候选人而言,非传统背景者获得更多机会,职业发展路径更广阔,某咨询公司的调研显示,采用宽策略招聘的企业,员工创新提案数量平均提升27%,跨部门协作效率提高19%,印证了该策略对组织效能的积极影响。

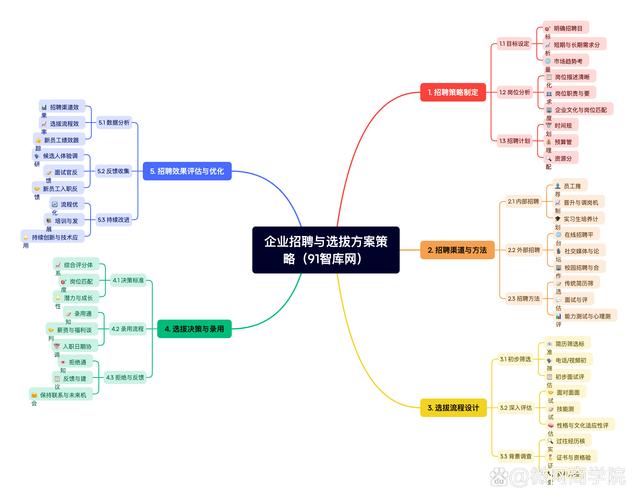

宽策略招聘的实施路径与关键步骤

(一)明确岗位核心需求,拆解“冰山模型”

宽策略招聘的第一步是精准定义岗位的“非替代性能力”,传统招聘常关注“冰山上”的知识技能(如编程语言、项目经验),而宽策略需深入挖掘“冰山下”的特质(如抗压能力、同理心、成长型思维),招聘“用户运营”岗位时,除要求具备数据分析能力外,可重点考察候选人对用户需求的敏感度、跨团队沟通意愿及快速试错能力,岗位需求描述可从“需3年互联网用户运营经验”调整为“具备用户洞察力,有跨行业服务经验者优先”。

(二)拓宽渠道来源,打破“人才圈层”

传统招聘依赖垂直招聘平台及行业推荐,易陷入“熟人社会”的人才闭环,宽策略需主动触达非传统渠道:一是跨界合作,如科技企业联合艺术院校招聘设计思维人才,零售企业与公益组织接触具备用户服务经验的候选人;二是激活内部推荐,鼓励员工推荐非本行业但具备可迁移技能的亲友,并设置“异类推荐奖励”;三是利用社交媒体,通过LinkedIn、行业论坛等平台挖掘“斜杠青年”及自由职业者中的潜力人才,某快消品牌通过小红书招募“非专业背景但具备内容创意”的实习生,其中30%转正后成为品牌营销的核心力量。

(三)设计结构化面试,评估“综合素质”

宽策略招聘需优化面试工具,避免“经验导向”的主观判断,可采用“行为面试法+情景模拟+压力测试”组合:行为面试通过“过去经历预测未来行为”,如请候选人举例“如何从失败项目中复盘经验”;情景模拟设置真实工作场景,如让“非营销专业者”策划一场小规模线上活动,考察其逻辑思维与资源整合能力;压力测试则观察候选人在突发问题下的情绪管理能力,引入“盲面”技术(隐去姓名、学历等信息)可减少偏见,某互联网公司通过盲面使女性技术岗位招聘比例提升15%。

(四)建立“能力-潜力”双维评估体系

宽策略招聘需量化评估标准,避免“印象分”主导决策,可构建如下评估矩阵:

| 评估维度 | 权重 | 考察要点 | 评估工具 |

|---|---|---|---|

| 专业能力 | 30% | 岗位相关技能掌握程度 | 技术测试、作品集评审 |

| 学习潜力 | 25% | 快速获取新知识的能力、好奇心 | 学习案例复盘、新任务模拟测试 |

| 文化契合度 | 20% | 价值观匹配度、团队协作意识 | 价值观问卷、无领导小组讨论 |

| 创新思维 | 15% | 解决问题的独特性、跨界联想能力 | 开放性问题、创意方案设计 |

| 抗压能力 | 10% | 情绪稳定性、目标导向性 | 压力面试、过往挑战经历访谈 |

通过该矩阵,HR可对候选人进行多维度打分,避免“一俊遮百丑”或“一票否决”的片面决策。

宽策略招聘的挑战与应对策略

(一)挑战:招聘效率与成本增加

宽策略需筛选更多非传统背景候选人,可能导致初筛耗时延长、招聘周期拉长,应对措施包括:一是利用AI工具进行初步简历筛选,通过关键词(如“跨项目经验”“自主学习能力”)快速识别高潜力候选人;二是建立“人才储备池”,对未通过当前岗位但具备潜力的候选人进行分类跟踪,未来岗位出现空缺时优先考虑;三是优化招聘流程,采用“视频初筛+集中复试”模式,减少候选人时间成本。

(二)挑战:新人融入与培养成本

非传统背景员工可能面临“上手慢”问题,增加培训与融入成本,对此,企业需配套“成长型支持体系”:为新人配备“导师+伙伴”双指导人,帮助其快速理解业务逻辑;设计“90天融入计划”,通过阶段性目标设定、定期复盘确保能力转化;建立容错机制,鼓励新人试错,将“失败案例”转化为组织学习资源,某科技公司通过“新人创新项目基金”,帮助非技术背景员工在入职6个月内主导小型产品优化,显著提升了留存率。

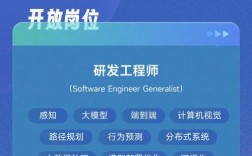

实践案例:某互联网公司的宽策略转型

某SaaS企业在2022年面临业务扩张期,传统招聘方式导致研发团队同质化严重,产品创新陷入瓶颈,人力资源部决定推行宽策略招聘:重新定义“研发工程师”岗位需求,将“跨界问题解决能力”纳入核心指标;与设计学院、数学系合作,举办“编程马拉松”活动,发掘具备技术潜力但非科班出身的候选人;在面试中增加“产品思维测试”,要求候选人从用户视角提出功能优化建议,半年内,该企业招聘的30%研发人员来自非IT专业,其中5人主导的新功能上线后,用户活跃度提升22%,团队创新氛围显著改善。

相关问答FAQs

Q1:宽策略招聘是否会导致“岗位胜任力不足”?

A:宽策略并非忽视专业能力,而是强调“能力基础上的潜力挖掘”,企业需明确岗位的“门槛能力”(如编程岗位的基础语法)和“发展能力”(如系统架构思维),通过技术测试确保候选人具备岗位入门条件,再通过潜力评估判断其长期成长空间,配套完善的入职培训与导师制,可帮助新人快速弥补技能差距,实现“胜任力跃迁”。

Q2:如何判断企业是否适合采用宽策略招聘?

A:宽策略招聘的适用性需结合企业战略、行业特性及岗位类型综合判断,若企业处于转型期、业务创新阶段,或岗位要求“软技能大于硬技能”(如管理岗、创意岗),宽策略更具优势;而对于高度标准化、技术壁垒强的岗位(如精密仪器操作),仍需以专业能力为核心,企业文化需具备包容性与成长性,能够接受“试错成本”,否则宽策略可能因缺乏支持体系而失效,企业可通过“试点岗位+效果复盘”的方式,逐步推广宽策略。