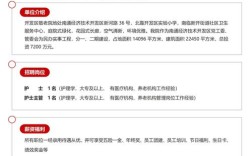

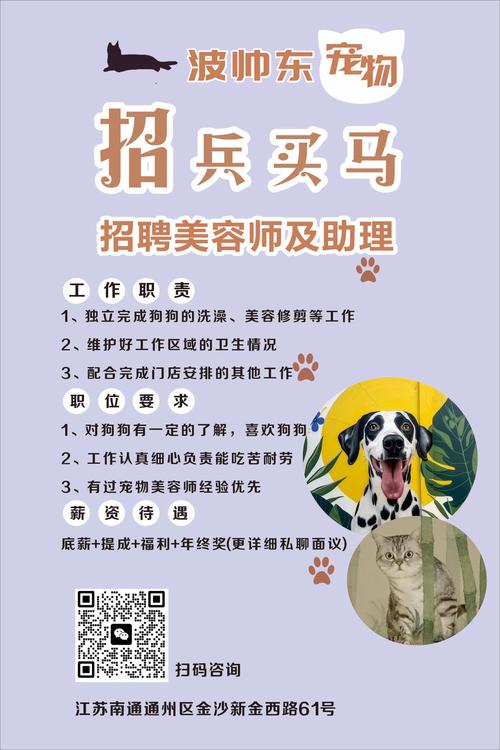

“艺术狗”这个词在当下的创意圈子里并不陌生,它带着一丝自嘲又充满热爱的意味,通常指的是那些对艺术抱有极致追求,却常常在现实与理想间挣扎的从业者——可能是插画师、平面设计师、策展人,也可能是独立艺术家或创意策划,而“艺术狗招聘”则成了一种特殊的社群现象:它不仅是一则招聘启事,更像是一场创意同好者的“接头暗号”,既藏着对专业技能的硬核要求,也透着对“同类人”的惺惺相惜。

为什么“艺术狗”招聘总带着“烟火气”与“理想感”?

在大多数人的印象里,艺术行业的招聘似乎总与“自由”“随性”挂钩,但实际上,“艺术狗”们的招聘背后,藏着比普通行业更复杂的诉求,他们需要的不是简单的“执行工具人”,而是能一起“做梦”的伙伴——既要懂甲方爸爸的“甲方语”,也要能接住创作者的“脑洞风暴”;既要能在deadline前熬最深的夜,也要能在项目结束后为了一个艺术细节较上劲。

比如某独立工作室招聘插画师时,JD里会写着:“能接受‘甲方要五彩斑斓的黑’,也能坚持‘好的作品需要多一版打磨’”;某美术馆招聘策展助理,要求里会加上:“如果你逛展时会蹲在作品前研究布光细节,那我们可能就是失散多年的‘艺术搭子’”,这种“既要又要”的背后,是艺术行业对“专业温度”的双重渴望:技术是基础,热爱是燃料,而“懂艺术”才是连接彼此的密码。

“艺术狗招聘”的“潜规则”:藏在JD里的“灵魂拷问”

如果你以为“艺术狗招聘”只看作品集,那可能就小瞧了这个行业的“小心机”,翻翻那些让人眼前一亮的招聘启事,会发现它们总在“硬性条件”之外,藏着不少“灵魂拷问”——这些问题的答案,往往决定了你能否真正融入这个“艺术部落”。

技术能力:不是“会”,而是“精”

艺术行业的技术门槛从来都不低,只是它的“标准”更偏向“独特性”,以平面设计为例,除了熟练掌握PS、AI、ID这些基础软件,更看重的是“视觉叙事能力”:同样的主题,你的设计能不能讲出比别人更有层次的故事?同样是海报排版,你的留白和字体选择能不能传递出作品的情绪?

常见技术要求参考表: | 岗位方向 | 核心技能要求 | 加分项 | |----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------| | 插画师 | 手绘/板绘功底扎实,风格稳定且有辨识度;能独立完成从草图到成稿的全流程 | 熟悉动态插画、3D建模;有出版、潮玩合作经验 | | 策展人 | 艺术史理论基础扎实,能独立策划主题展览;具备作品解读和文案撰写能力 | 有国际展览资源;熟悉新媒体艺术、装置艺术等跨界形式 | | 数字艺术设计师 | 掌握C4D/Blender等3D软件,AE等动效软件;能结合AR/VR技术创作互动作品 | 有游戏美术、虚拟偶像设计经验;了解区块链艺术(NFT)创作逻辑 |

创思维:“不破不立”才是日常

艺术行业的“创意”不是天马行空的胡思乱想,而是在规则内“跳舞”的能力,招聘方会通过“问题测试”来判断候选人的创意边界:如果让你用‘废弃材料’做一组关于‘城市记忆’的装置,你的第一步会做什么?”“给你一首诗,你会用什么样的视觉语言去呈现它的情绪?”

这些问题没有标准答案,但能看出候选人的“创意底层逻辑”:是会先调研材料特性,还是会先构建故事框架?是注重形式美感,还是更强调情感共鸣?对“艺术狗”好的创意不是“炫技”,而是“能让人记住”的表达。

软实力:比“抗压”更重要的“共情力”

艺术项目往往周期长、变数多,甲方改需求、预算砍半、现场突发状况是家常便饭,抗压能力”是基础项,但比这更重要的是“共情力”——对甲方的需求(哪怕是“五彩斑斓的黑”)背后商业逻辑的理解,对团队成员创作节奏的包容,对观众感受的考量。

某知名艺术工作室的创始人曾说:“我们招人,宁愿要一个‘慢热但能共情’的,也不要一个‘高效但冷漠’的,因为艺术是人的表达,冷冰冰的机器做不出有温度的作品。”

如何成为“艺术狗招聘”中的“天选之子”?

如果你也想加入这个“又爱又恨”的行业,不妨从这几个方向打磨自己:

第一,作品集是“敲门砖”,更是“人格名片”

艺术行业的作品集不是“作业堆砌”,而是“个人品牌”的浓缩,与其放一堆“看起来很厉害”的炫技作品,不如精选3-5个能体现你“思考过程”的项目:从最初的灵感来源、草图迭代,到遇到的问题和解决方案,再到最终的呈现效果,比如一个品牌设计项目,除了展示最终的LOGO和VI,可以附上你对品牌调性的调研、为什么选择某种色彩体系、如何通过设计解决品牌识别度低的问题——这些“幕后故事”比“漂亮图片”更能打动招聘方。

第二,用“艺术语言”沟通,别只说“我觉得好看”

面试时,很多候选人会因为紧张,只会用“好看”“有感觉”这种模糊的词评价作品,但实际上,“艺术狗”的沟通需要更具体的“术语体系”:这个插画的色彩借鉴了莫奈的《睡莲》,用冷暖对比营造了梦幻感”“这个展览的动线设计参考了‘叙事弧光’,引导观众从‘观察’到‘参与’的转变”,术语不是堆砌,而是要结合自己的理解,让招聘方看到你“懂艺术,更懂表达”。

第三,保持“饥饿感”,也别丢了“生活气”

艺术创作离不开生活灵感的滋养,多逛展、多读书、多接触不同领域的东西——哪怕是一部老电影、一首冷门音乐、街头巷尾的一块旧招牌,都可能成为你创意的“催化剂”,但同时,别为了“追求艺术”而活得太“飘”,艺术行业的“烟火气”很重要:懂点市场逻辑,知道怎么把创意落地;会点沟通技巧,学会和甲方、团队“好好说话”,毕竟,能持续创作的“艺术狗”,才是“好艺术狗”。

相关问答FAQs

Q1:非艺术专业出身,但热爱艺术,能进入这个行业吗?

A:完全可以,艺术行业从不排斥“跨界者”,反而欢迎不同背景带来的新鲜视角,比如心理学专业的人做用户体验设计,会有更细腻的用户洞察;文学专业的人做文案策划,能写出更有故事感的语言,关键在于“如何证明你的热爱和专业能力”:可以通过自学相关软件、参与独立项目、考取相关证书(如Adobe认证、艺术管理师资格证等),或者运营一个展示个人创作的社交账号(如小红书、Behance),用作品和实践说话,让招聘方看到你的“潜力”和“诚意”。

Q2:“艺术狗”经常熬夜改稿,收入还不稳定,真的值得吗?

A:这个问题没有标准答案,但可以从两个维度看:短期看,“艺术狗”确实面临“高压力、低收入”的困境,尤其是刚入行时,可能需要一边兼职维持生计,一边坚持创作,但长期看,艺术行业的“复利效应”很强:随着经验积累和作品沉淀,你的“个人品牌”会越来越值钱——知名插画师的单幅作品能卖到数万元,资深策展人的项目费可达六位数,甚至更多,更重要的是,艺术创作带来的“精神满足感”是其他行业难以替代的:当你的作品被人记住、被人讨论,甚至影响他人时,那种“被看见”的幸福感,或许就是“艺术狗”坚持下去的理由,选择之前要想清楚:你究竟是为了“热爱”还是为了“逃避”?如果是前者,那就别怕“折腾”,热爱可抵岁月漫长。