在当前的创意产业与数字经济发展浪潮中,studio output作为连接创意与落地的关键载体,其人才需求日益旺盛,无论是视觉设计、动画制作、游戏开发还是数字内容创作,studio的高质量输出都离不开专业团队的支撑,明确招聘需求、优化招聘流程、构建高效团队,成为studio实现可持续发展的核心议题,以下从studio output的招聘需求、人才画像、招聘流程、团队构建及发展支持等方面展开详细阐述。

招聘需求:明确studio output的核心方向

studio output的质量与类型直接决定了招聘需求的侧重点,以视觉设计studio为例,其核心输出包括品牌视觉、UI/UX设计、插画创作等,因此招聘时需聚焦设计软件操作能力、审美素养及创意思维;而动画制作studio则更看重候选人的分镜设计、运动规律掌握、软件技能(如AE、C4D、Blender)及项目协作经验;游戏开发studio则需兼顾程序开发(Unity/UE引擎)、策划设计(关卡、数值)及美术资源(3D建模、贴图)等多维度人才。

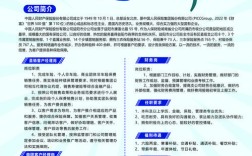

studio的定位(如商业服务型、自主创作型、技术研发型)也会影响招聘需求,商业服务型studio更强调项目执行效率、客户沟通能力及 deadline把控;自主创作型studio则注重候选人的原创能力、艺术表达及作品完整性;技术研发型studio则对学历、专业背景及技术研发经验有更高要求,招聘前需结合studio的output方向、业务模式及发展阶段,明确岗位的核心职责与能力边界,避免盲目招聘导致人岗不匹配。

人才画像:构建“硬技能+软实力”的综合评估体系

优秀的studio人才不仅是“技术执行者”,更应是“创意思考者”与“问题解决者”,在招聘中,需从硬技能、软实力、行业经验三个维度构建人才画像。

硬技能是基础门槛,包括岗位所需的专业软件操作(如设计岗的PS、AI,动画岗的Maya,程序岗的Python/C++)、理论知识(如设计原理、动画规律、编程逻辑)及作品集质量,作品集作为studio招聘的核心参考,需重点关注候选人的创意逻辑、技术实现细节及项目成果(如商业项目的客户反馈、自主作品的传播数据)。

软实力决定长期适配度,包括沟通协作能力(跨部门对接、需求理解)、抗压能力(项目赶工、客户修改反馈)、学习主动性(新技术、新趋势的探索)及责任心(项目细节把控、问题主动承担),动画制作中需频繁与导演、客户沟通修改方向,缺乏沟通能力可能导致反复返工,影响output效率。

行业经验则需结合studio发展阶段:初创期可优先选择“全能型”人才(一人多岗,快速响应业务需求);成长期需聚焦“专精型”人才(提升专业深度,优化output质量);成熟期则可引入“复合型”人才(具备项目管理、行业资源整合能力,推动团队升级)。

招聘流程:从“精准触达”到“高效落地”

高效的招聘流程是快速获取优质人才的关键,需结合studio特点设计“标准化+定制化”环节。

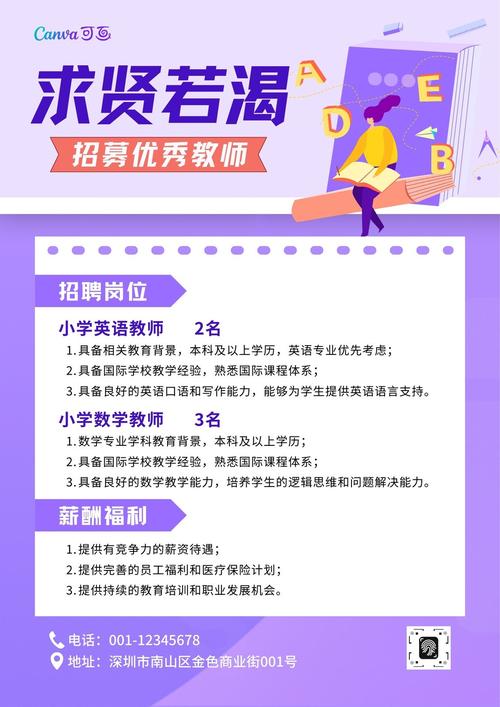

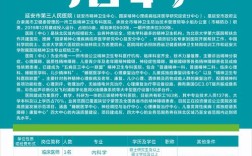

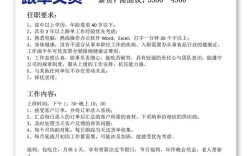

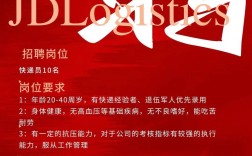

需求确认与岗位描述:由用人部门与HR共同明确岗位的核心产出(如“每月完成3套品牌视觉方案”“主导2支动画短片制作”)、能力要求(如“3年以上商业设计经验”“熟练掌握UE5引擎”)及团队定位(如“需配合客户需求,适应弹性工作”),避免因岗位描述模糊导致简历筛选偏差。

精准触达与简历筛选:通过垂直招聘平台(如站酷、美术盒子、拉勾网)、行业社群(如设计师微信群、开发者论坛)、高校合作(如艺术院校实习基地)及内部推荐(设置推荐奖励机制)多渠道触达候选人,简历筛选时,优先关注作品集链接/附件(硬技能验证)、项目经验与岗位匹配度(如“是否有同类output项目经验”)、职业稳定性(如频繁跳动需关注原因)。

多维度面试评估:

- 初试(HR面):重点考察职业动机、薪资预期、团队协作意识及对studio output方向的理解,排除“骑驴找马”或价值观不符的候选人。

- 复试(专业面):由用人部门负责人主导,采用“案例实操+项目复盘”模式,设计岗可现场完成品牌LOGO优化题,动画岗可要求根据分镜脚本演示基础动画,程序岗可进行算法题或代码调试考察,同时通过“过往项目中最具挑战性的问题及解决方式”考察软实力。

- 终试(团队/负责人面):重点评估候选人的创意契合度与团队融入度,如让其参与现有项目的头脑风暴,观察其思维方式与团队协作风格。

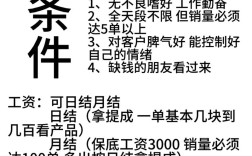

Offer谈判与入职引导:明确岗位职责、output目标、薪酬结构(底薪+绩效+项目奖金)及发展路径,签订竞业协议与保密协议(尤其涉及核心output内容时),入职后安排导师制,帮助候选人快速熟悉团队流程、工具规范及项目体系,缩短“产出周期”。

团队构建:优化协作机制,提升整体output效能

studio的高质量output不仅依赖个体能力,更需团队的高效协作,在团队构建中,需关注以下几点:

角色互补与能力分层:根据output需求配置“创意核心+技术执行+项目管理”的三角结构,动画团队需导演(把控创意方向)、动画师(技术实现)、制片(进度与资源协调)三者互补,避免“全才稀少、短板突出”导致的项目瓶颈。

流程标准化与工具赋能:建立从需求分析、创意提案、制作执行到交付复盘的全流程标准,明确各环节的output要求(如设计稿的图层命名规范、动画的帧率标准),减少沟通成本,同时引入协作工具(如Figma、Asana、Trello),提升文件管理、进度追踪的效率。

激励机制与成长支持:将output质量与绩效挂钩(如客户好评率、项目利润分成),设立“创意创新奖”“效率突破奖”等非物质激励;定期组织技能培训(如新软件操作、行业趋势分享)、跨studio交流(如与知名设计工作室合作项目),帮助人才持续提升竞争力,实现“个人成长与output升级”的双向奔赴。

相关问答FAQs

Q1:studio招聘时,作品集和学历哪个更重要?

A:对于studio output类岗位,作品集的核心地位远超学历,作品集是候选人专业能力、创意思维及项目经验的直接体现,studio可通过作品集判断其技术熟练度、审美风格及解决问题的思路(如是否考虑实际落地效果、客户需求适配性),学历可作为参考(如应届生缺乏工作经验时),但需避免“唯学历论”——有3年商业设计经验但学历普通的候选人,其output能力可能优于高学历但无实战经验的新人,关键在于岗位需求:若output对专业理论要求高(如科研可视化),学历可适当提高权重;若侧重商业落地或创意表达,作品集质量则应是核心筛选标准。

Q2:如何判断候选人是否适应studio的高压工作节奏?

A:可通过“历史行为预测+情景模拟”综合判断,在面试中深挖候选人过往项目经历,询问“最紧急的项目周期是多长”“如何应对多次修改需求”“是否因赶工出现过质量问题”等具体问题,观察其描述中的抗压措施(如时间拆解、优先级排序)及结果导向,设置情景模拟测试,如在复试中给予限时任务(如2小时内完成海报初稿),观察其在压力下的专注度、应变能力及细节把控,可了解候选人对“加班”“弹性工作”的态度,结合studio的output周期(如旺季是否需频繁加班)判断其价值观匹配度,避免入职后因工作节奏差异导致离职。