复模招聘作为企业人才获取的重要环节,其核心在于通过科学、高效的流程筛选出与岗位需求高度匹配的候选人,同时确保候选人的体验与企业的品牌形象相契合,在实际操作中,复模招聘并非简单的重复性工作,而是需要结合企业战略、岗位特性及市场动态,进行系统性规划和精细化管理的过程。

从招聘需求分析阶段开始,就需要明确岗位的核心职责、任职资格及长期发展路径,技术类岗位需重点关注候选人的专业技能、项目经验及学习能力,而管理类岗位则更侧重 leadership、团队协作及战略思维,人力资源部门需与业务部门紧密协作,通过岗位说明书、访谈等方式提炼关键需求,避免因需求模糊导致后续筛选标准不一,需求确认后,需制定合理的招聘预算,包括渠道费用、测评工具成本、面试官时间成本等,确保资源投入的精准性。

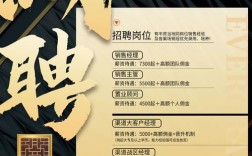

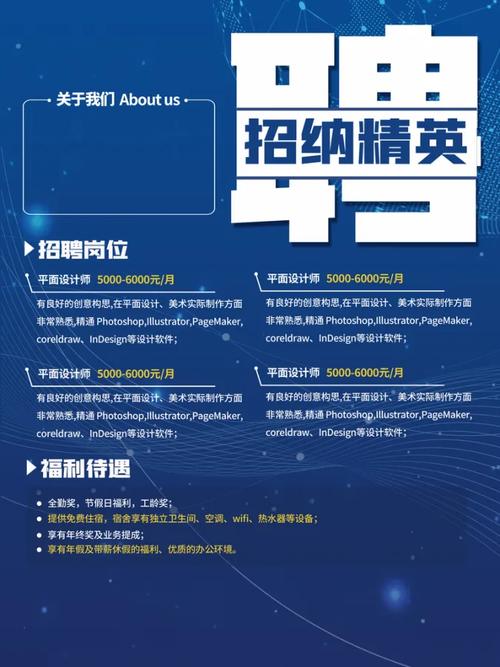

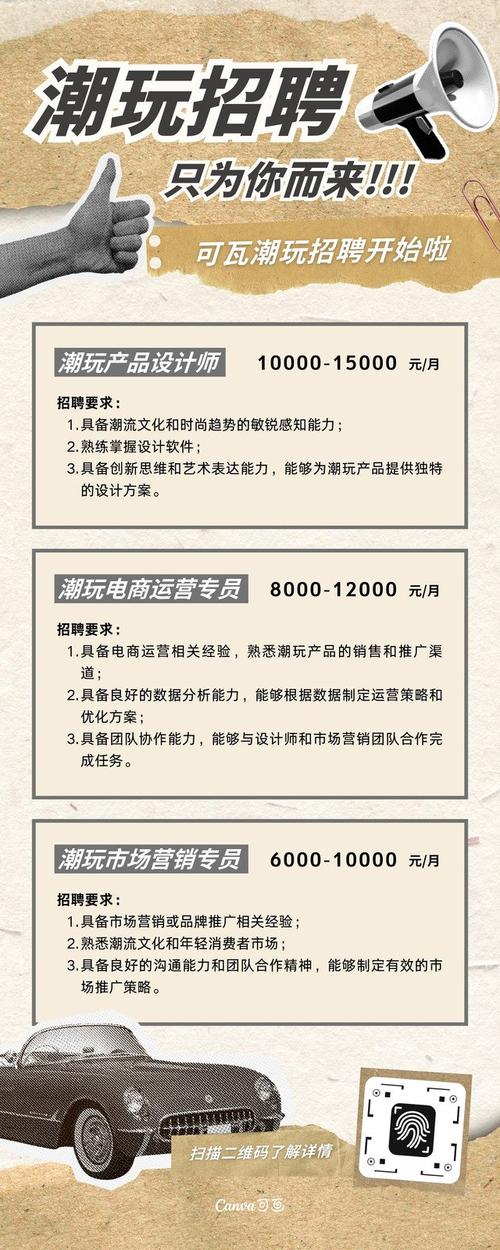

在渠道选择与信息发布环节,需根据目标候选人的触达习惯进行多渠道布局,对于基层岗位,传统招聘网站、社交媒体及校园招聘可能更有效;对于高端岗位,猎头合作、行业峰会、内部推荐等渠道往往能触达更优质的候选人,信息发布时,除了清晰列出岗位职责和要求外,企业文化的融入、发展空间的展示也是吸引候选人的关键,某互联网公司在招聘信息中强调“扁平化管理机制”“创新项目孵化平台”,有效吸引了追求成长型环境的年轻人才。

简历筛选是复模招聘中的“第一道关卡”,需建立多维度的评估标准,除了硬性条件如学历、工作年限外,软性素质如沟通能力、抗压能力、价值观匹配度同样重要,可采用“初筛+复筛”两步法:初筛由HR根据关键词快速过滤,复筛则由业务负责人结合项目案例进行深度评估,为提高效率,可引入ATS( applicant tracking system)系统,自动识别简历中的关键信息,标记高匹配候选人,对于技术类岗位,还可设置在线笔试环节,通过编程题、案例分析题等形式考察实际操作能力。

面试环节的设计直接影响招聘质量,常见的面试形式包括结构化面试、行为面试、情景模拟等,需根据岗位特点灵活组合,结构化面试通过标准化问题确保公平性,行为面试则通过“过去的行为预示未来的表现”原则,追问候选人在具体场景中的处理方式;情景模拟适合考察管理岗或客户导向岗位,如让候选人现场处理客户投诉或团队冲突,面试官的培训也不可忽视,需统一评分标准,避免主观偏见,某制造企业在招聘生产主管时,采用“小组讨论+角色扮演”的组合形式,让候选人在模拟的生产调度场景中展现统筹协调能力,有效识别出实战型人才。

候选人评估与决策阶段,需综合面试反馈、背景调查、心理测评等多维度信息,背景调查重点核实工作履历、离职原因、业绩表现等,尤其是关键岗位需确认前雇主的评价;心理测评可辅助判断候选人的性格特质与岗位的适配度,如销售岗需外向型性格,财务岗则需严谨细致,决策时,需组建由HR、业务负责人、分管领导组成的评审小组,通过打分表量化评估,最终确定录用人选,需建立备选候选人库,以应对突发情况如候选人拒绝offer等。

offer发放与入职引导是确保候选人顺利过渡的关键,offer中需明确薪酬福利、入职时间、岗位职责等核心信息,并附上企业文化手册,帮助候选人提前了解企业,入职后,需设计系统的培训计划,包括企业文化培训、岗位技能培训、导师带教等,帮助新人快速融入团队,某科技公司为新员工配备“双导师制”,业务导师负责技能指导,职业导师关注成长规划,使新员工试用期留存率提升20%。

为提升复模招聘的效率和质量,企业可建立招聘复盘机制,定期分析各环节的转化率,如简历筛选通过率、面试邀约接受率、offer接受率等,识别瓶颈并优化,若发现某渠道的候选人入职后3个月内离职率较高,需反思渠道筛选标准是否存在偏差,关注行业薪酬趋势、竞争对手的招聘策略,也能帮助企业保持人才竞争力。

以下是相关问答FAQs:

Q1: 复模招聘中,如何平衡效率与候选人体验?

A: 平衡效率与候选人体验需从流程优化和沟通管理两方面入手,在效率方面,可通过ATS系统自动化处理简历筛选、面试邀约等重复性工作,缩短响应时间;为面试官提供结构化面试指南,提高单次面试的有效性,在候选人体验方面,需确保信息透明,如及时告知筛选进度、反馈未通过原因;面试安排时尽量集中时间,减少候选人往返次数;面试结束后24小时内发送感谢信,即使未通过也给予建设性反馈,某快消企业采用“视频初筛+集中面试日”模式,将平均招聘周期从30天缩短至15天,且候选人满意度评分提升至4.8/5分。

Q2: 如何判断招聘渠道的有效性?

A: 判断招聘渠道有效性需建立多维评估指标,包括数量指标(如简历投递量、有效简历数)、质量指标(如候选人通过率、入职后3-6个月绩效表现)、成本指标(如单岗位招聘成本、渠道ROI),具体操作中,可对不同渠道来源的候选人进行标签化管理,定期统计分析各渠道在关键指标上的表现,若某招聘网站的简历投递量高但通过率低,可能说明渠道定位与岗位需求不匹配;若内部推荐渠道的员工留存率显著高于其他渠道,则可加大激励力度,需结合行业特性动态调整渠道策略,如技术类岗位可优先考虑GitHub、Stack Overflow等专业社区,而销售岗则更适合LinkedIn等职场社交平台。