在当今竞争激烈的就业市场中,招聘已成为企业发展的核心环节,其质量直接影响团队效能与组织未来,许多企业在招聘过程中常常陷入“招人难、识人难、留人难”的困境,究其根源,往往是对招聘的本质与逻辑缺乏系统性思考,所谓“三问招聘”,即通过“为何招、招何人、如何招”三个核心问题的层层拆解,构建科学、高效的招聘体系,让招聘从“应急任务”升级为“战略投资”。

一问为何招:明确招聘的底层逻辑与战略定位

招聘的首要前提是清晰定义“为何招人”,这并非简单的岗位填补,而是基于企业战略目标、业务发展阶段与组织现状的系统性决策,若招聘需求脱离战略导向,极易陷入“为招而招”的误区——招来的人无法匹配业务需求,导致人力成本浪费、团队内耗,甚至错失市场机遇。

从战略解码需求:企业需先明确未来1-3年的战略重点,例如是拓展新市场、研发新产品还是提升运营效率,不同战略目标对应不同的人才需求:若以技术创新为核心,需重点引进研发骨干与高端技术人才;若以市场扩张为目标,则需补充具备渠道拓展能力的销售精英,某新能源企业在规划“储能技术突破”战略时,提前6个月启动电化学博士专项招聘,确保研发团队与战略目标同步落地。

从现状诊断缺口:除了战略牵引,还需客观评估现有团队能力短板,可通过人才盘点工具(如九宫格模型),从“绩效-潜力”两个维度梳理员工现状,识别出“高绩效高潜力”的核心人才、“高绩效低潜力”的业务骨干,以及“待改进岗位”的能力缺口,某互联网公司通过人才盘点发现,产品经理团队在“用户数据分析”维度普遍薄弱,遂针对性招聘具备统计学背景的产品人才,填补了能力空白。

从业务节奏定优先级:招聘需求还需匹配业务发展的时间节点,季节性企业(如零售、旅游)需在旺季前完成人员储备,而项目制企业则需根据项目周期分阶段招聘,避免“闲时冗员、忙时缺人”的资源错配,还需警惕“替代性招聘”与“发展性招聘”的区别:前者是填补离职岗位,后者是为未来业务增长储备力量,二者的招聘标准、渠道选择与评估逻辑截然不同。

二问招何人:精准定义人才画像与核心标准

明确“为何招”后,需进一步细化“招何人”,传统招聘中,“岗位职责说明书”往往成为唯一标准,但仅关注“做什么”而忽略“做成什么样”,容易导致人岗不适,科学的人才定义需兼顾“显性条件”与“隐性特质”,构建“能力-经验-价值观”三位一体的画像模型。

显性条件:硬性门槛与基础匹配

显性条件是筛选候选人的“第一道关卡”,包括学历、专业、工作年限、技能证书等,但需注意“唯学历论”“唯经验论”的误区:某初创科技公司招聘技术负责人时,放弃仅具备传统互联网经验的候选人,而选择有跨领域创业背景的“非典型”人才,其快速试错与资源整合能力更契合企业需求,显性条件的设定需与岗位复杂度挂钩——基层岗位可侧重标准化技能,中高层岗位则应弱化硬性门槛,关注解决问题的综合能力。

隐性特质:软实力与文化适配

隐性特质是决定人才长期发展的核心要素,包括学习能力、抗压能力、协作意识与价值观,某咨询公司招聘顾问时,除案例分析能力外,重点考察“快速学习”特质:通过限时案例模拟,观察候选人在陌生领域的信息整合与逻辑推导能力;某科技公司则通过“无领导小组讨论”,评估候选人的冲突解决与团队协作意识,确保新成员能融入“工程师文化”。

价值观:底层逻辑的契合度

价值观匹配是降低离职率、提升团队凝聚力的关键,某互联网公司倡导“客户第一”,在面试中通过情景题(如“若客户需求与公司规则冲突,如何处理?”)筛选真正认同该价值观的候选人;某公益组织则优先选择具备“社会使命感”的求职者,确保个人目标与组织使命一致,价值观并非空泛概念,需通过具体行为判断,是否主动为客户争取额外资源”“是否在项目中牺牲个人利益保障团队目标”等。

三问如何招:优化招聘流程与人才获取策略

定义“招何人”后,需通过科学流程与高效策略实现精准触达,传统招聘中,“海投-筛简历-面试-发offer”的线性模式效率低下,且易错失优质候选人,现代招聘需构建“全渠道触达-多维度评估-体验式闭环”的立体化体系。

全渠道触达:精准触达目标人群

不同渠道的人才画像与活跃度差异显著,需根据岗位特性选择组合策略:

- 高端人才:通过猎头合作、行业峰会、专业社群(如LinkedIn垂直领域小组)定向挖掘,例如某跨国企业招聘中国区CEO时,委托专注于快消行业的猎头,锁定3家竞争对手的核心高管进行接触。

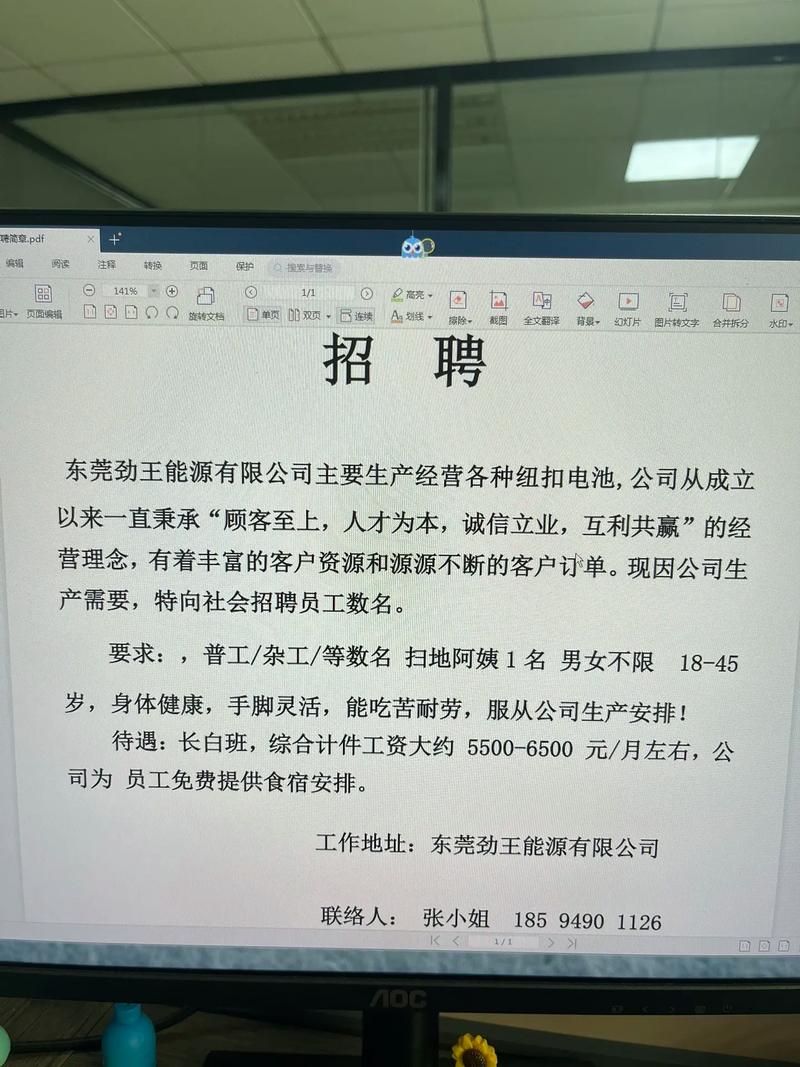

- 基层人才:侧重校园招聘(校企合作、实习项目)、社交媒体招聘(抖音/小红书雇主品牌曝光)、线下招聘会(针对蓝领或服务业岗位)。

- 稀缺人才:通过内部推荐(设置推荐奖励机制)、行业KOL合作(如技术大V背书)提升吸引力,例如某AI公司通过“员工推荐伯乐奖”,成功推荐5名算法工程师,入职留存率比社招高30%。

多维度评估:从“单一面试”到“立体校准”

面试是评估环节的核心,但单一面试官的主观判断易导致偏差,需采用“多工具组合、多角色参与”的评估方式:

- 工具层面:行为面试法(STAR原则)考察过往经历,情景模拟法(如公文筐测试)评估应变能力,心理测评(如MBTI、DISC)辅助判断性格特质,技能测试(如编程题、案例分析)验证专业能力。

- 角色层面:HR初筛关注价值观与文化适配,业务部门复试考察专业能力,高管终面评估潜力与战略契合度,例如某电商公司招聘运营总监,要求候选人完成“618大促方案设计”的情景测试,并由COO、CFO、CHO共同参与面试,从业务、财务、人力多维度校准。

体验式闭环:从“单向选择”到“双向奔赴”

招聘本质是企业与候选人的“双向选择”,候选人体验直接影响雇主品牌与offer接受率,需优化全流程体验:

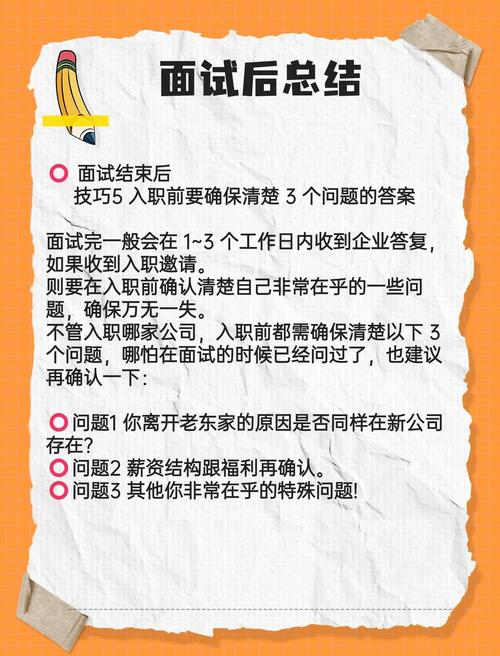

- 及时反馈:简历筛选后24小时内通知结果,面试后48小时内给予反馈,避免“石沉大海”的负面体验。

- 透明沟通:清晰告知岗位职责、发展路径、薪酬结构,避免过度承诺导致入职后落差。

- 入职关怀:发送入职礼包、提前安排导师、准备工位与设备,让候选人感受到重视,例如某科技公司为新员工定制“入职30天成长计划”,包含1对1导师辅导与阶段性目标考核,试用期留存率提升至90%。

相关问答FAQs

Q1:如何在紧急招聘需求下平衡“速度”与“质量”?

A:紧急招聘需采用“敏捷招聘”策略:明确岗位核心需求(放弃“完美主义”,聚焦“必要条件”),例如紧急招聘销售时,优先考虑“行业经验+客户资源”而非“学历背景”;启用“内部推荐绿色通道”,缩短简历筛选周期;采用“视频初筛+集中面试”模式,减少候选人等待时间;设置“试用期目标管理”,通过3个月快速验证能力,若不达标及时调整,避免“错招”成本。

Q2:如何判断候选人是否具备长期发展潜力?

A:长期潜力可通过“三维度”考察:一是“学习敏锐度”,通过询问“过去半年学习的非工作相关技能”“如何快速掌握陌生领域知识”等问题,评估其主动学习与知识迁移能力;二是“成长型思维”,关注候选人面对失败时的归因方式(如“我需要改进方法”而非“我不适合”),成长型思维者更易适应变化;三是“目标感”,观察其过往职业规划是否清晰,是否有为实现目标主动承担挑战、持续迭代的行为,为转行产品经理,自学3门课程并独立完成2个项目”。