设计师与前端开发的配合是项目成功的关键环节,二者需要紧密协作才能将设计稿转化为高质量的用户界面,良好的配合不仅能提升开发效率,还能确保最终产品还原设计意图,同时兼顾用户体验和性能优化,以下从多个维度详细阐述设计师如何与前端开发高效配合。

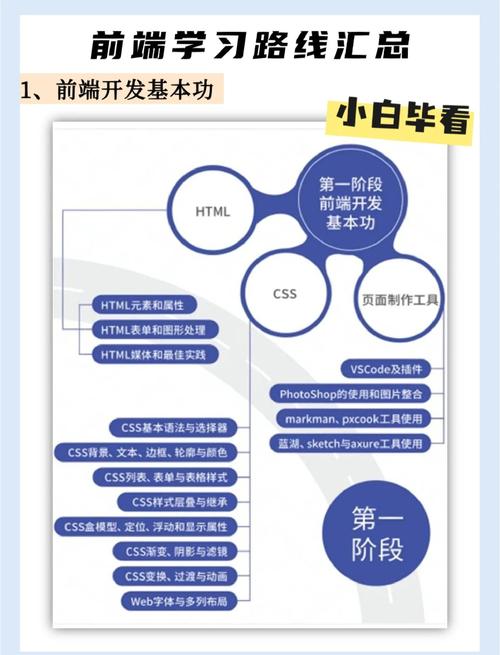

在项目启动初期,设计师应主动参与技术可行性讨论,避免设计稿中出现难以实现或成本过高的交互效果,复杂的动画效果需要考虑浏览器兼容性和性能影响,特殊字体需确认前端是否支持或需通过web字体加载,设计师需具备基础的技术认知,了解HTML、CSS、JavaScript的基本能力边界,从而在设计阶段就规避潜在问题,前端开发也应提前介入,向设计师说明技术限制和推荐方案,共同确定设计规范,如颜色值、字体大小、间距等参数,确保设计系统具有可实现性。

设计交付阶段是配合的核心环节,设计师需提供完整、清晰的设计资源,包括标注精确的切图(如@2x、@3x倍图)、矢量图标源文件(如SVG)、交互说明文档(如跳转逻辑、动效参数)等,对于复杂页面,建议使用设计协作工具(如Figma、Sketch)生成可交互原型,并添加详细注释,说明组件的状态变化(如hover、active、disabled)和特殊场景的处理方式,设计师应建立统一的命名规范,如文件名采用“模块-功能-尺寸”格式(如“header-logo-200x50”),方便前端开发快速识别和调用资源,前端开发在接收设计稿后,需及时确认疑问,避免因理解偏差导致的返工,例如对齐方式、圆角数值、阴影参数等细节需与设计师二次确认。

开发过程中,设计师需保持与前端开发的实时沟通,当开发遇到设计不明确的地方时,设计师应第一时间响应,可通过共享屏幕或标注工具进行演示说明,对于动态效果,设计师可提供动效视频或使用ProtoPie、Principle等工具制作可交互原型,明确动画的缓动函数、时长和触发条件,设计师应关注开发进度,定期查看测试环境中的页面效果,对比设计稿检查还原度,特别是布局、间距、颜色等视觉细节,若发现偏差,需记录具体问题(如“按钮左侧间距多出8px”)并反馈给前端,而非笼统地表示“感觉不对”,前端开发则应主动反馈实现难点,例如某些设计效果在移动端可能出现布局错乱,共同探讨优化方案。

在测试与优化阶段,设计师需参与用户体验验证,结合前端开发的反馈调整设计,若用户反映某按钮点击区域过小,设计师可适当扩大热区范围;若页面加载性能不佳,前端可建议简化动效或压缩图片资源,设计师需在保证视觉效果的前提下做出妥协,版本控制工具(如Git)的使用尤为重要,设计师和前端应共同维护设计稿和代码的版本更新,确保修改记录可追溯,项目上线后,双方还需收集用户反馈,分析数据表现(如点击热力图、停留时长),为后续迭代提供依据。

为了进一步提升配合效率,建议建立标准化的协作流程,使用Trello或Jira等工具管理任务,明确每个环节的负责人和时间节点;定期召开站会,同步项目进展和问题;制定设计开发规范文档,包含组件库、设计token、代码注释标准等内容,减少沟通成本,以下为设计交付资源清单示例:

| 资源类型 | 说明 |

|---|---|

| 设计稿文件 | 分页导出PNG或PDF,标注尺寸、间距、颜色值(HEX/RGB) |

| 切图资源 | 按模块分类命名,提供PNG(带透明通道)和SVG格式 |

| 字体文件 | 提供web字体包(如WOFF2)或Google Fonts链接 |

| 交互说明 | 文档描述页面跳转逻辑、表单校验规则、异常状态处理 |

| 原型文件 | 可交互链接(Figma/Sketch),标注动效参数和交互状态 |

相关问答FAQs:

Q1:设计师如何判断前端开发是否正确还原了设计稿?

A1:设计师可通过对比工具(如Figma的Dev Mode)检查设计稿与页面的像素级差异,重点关注布局尺寸、颜色值、字体样式、间距对齐等细节,在不同设备和浏览器上测试页面效果,观察响应式布局是否符合设计预期,对于复杂交互,可录制操作视频与设计动效进行对比,确保用户操作流程一致。

Q2:当设计效果与前端性能冲突时,如何平衡二者?

A2:首先评估效果的必要性,若为核心体验(如品牌动效),可优化实现方式(如使用CSS3动画替代JS、启用GPU加速);若为次要装饰效果,可适当简化或降级处理(如低配设备关闭动效),设计师需理解性能优化的基本原则,如控制资源大小、减少重排重绘,前端则应提供具体数据支持(如加载时间、帧率),共同制定分级适配方案,确保在不同场景下用户体验最优化。