要生动地讲数学公式,关键在于将抽象的符号与具体的生活场景、故事情节或直观模型结合,让公式不再是冰冷的规则,而是解决问题的“钥匙”,可以从以下几个方面入手:

用生活场景“翻译”公式,数学公式本质是对现实规律的抽象,若能还原其应用场景,学生便能理解“为什么学”,比如讲勾股定理(a²+b²=c²)时,不必直接罗列字母,而是从“工人师傅如何判断墙面是否垂直”切入:让想象中有一个直角三角形的支架,短边a=3米,b=4米,斜边c若为5米(3²+4²=5²),说明支架是稳固的;若c≠5米,则会倾斜,通过这种具象化例子,学生能直观感知公式“测量垂直”的功能,而非死记硬背。

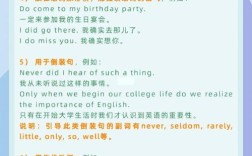

用故事或游戏赋予公式“角色”,将公式拟人化,或融入情节,能激发兴趣,比如讲二次函数y=ax²+bx+c时,可以编一个“小抛物线的冒险”:a决定“身材胖瘦”(开口大小),b影响“站姿倾斜”(对称轴位置),c是“出生起点”(与y轴交点),当a>0时,小抛物线“开心地向上跳”;a<0时,则“难过地向下蹲”,通过故事,学生能轻松记住参数对函数图像的影响,甚至主动探索“如何调整参数让小抛物线跳得更高”。

借助可视化工具“拆解”公式,抽象符号可通过图形、动画或实物操作变得直观,比如讲圆的面积公式S=πr²时,准备一个圆形纸片,将其裁剪成无数个扇形,再拼成一个近似的长方形(长为πr,宽为r),学生能亲眼看到“圆如何变成长方形”,从而理解πr²的由来,对于立体几何公式(如正方体体积V=a³),可用积木搭建演示,让学生亲手测量边长、计算体积,将“立方”概念与“长×宽×高”的实际操作关联。

用类比法“连接”新旧知识,将新公式与学生已掌握的知识类比,降低理解难度,比如讲等比数列求和公式Sₙ=a₁(1-qⁿ)/(1-q)时,可类比“银行存款复利”:第一年存a₁,第二年利息q%,以此类推,n年后的总金额就是Sₙ,通过“复利”这个熟悉概念,学生能快速理解“qⁿ”(利息增长)和“1-q”(分母的抵消机制)的含义。

用问题链“驱动”公式探索,避免直接给出公式,而是设计递进式问题,引导学生自主推导,比如讲等差数列求和公式时,提问:“1+2+3+…+100如何快速计算?”学生尝试分组(1+100=101,2+99=101…),发现共50组,从而得出Sₙ=n(a₁+aₙ)/2,通过“发现问题—寻找规律—总结公式”的过程,学生不仅理解公式的逻辑,更能体会数学的“创造性”。

以下是相关FAQs:

Q1:如何让小学生理解抽象的分数公式(如1/2+1/3=5/6)?

A:可用实物操作演示,准备一张圆形纸片,先对折取一半(1/2),再对折取三分之一(1/3),将两部分涂不同颜色,观察重叠部分(即通分后的1/6),直观展示“1/2=3/6,1/3=2/6,相加得5/6”,同时结合分蛋糕场景:“一个蛋糕分2份吃1份,再分3份吃1份,总共吃了5份(每份是1/6)”,让分数与生活经验绑定。

Q2:如何让学生记住复杂的三角函数公式(如sin²α+cos²α=1)?

A:构建直角三角形模型,画一个直角三角形,标记锐角α,对边为a,邻边为b,斜边为c,则sinα=a/c,cosα=b/c,根据勾股定理a²+b²=c²,两边同除c²得(a/c)²+(b/c)²=1,即sin²α+cos²α=1,再结合“单位圆”记忆:在半径为1的圆中,角的正弦值为y坐标,余弦值为x坐标,而x²+y²=1(圆的方程),直接对应公式,通过几何图形与代数公式的结合,学生能从“形”和“数”两个角度理解公式的必然性。