在全球化竞争日益激烈的今天,外企招聘中对仪表的关注度远超传统企业,这不仅是企业形象的直观体现,更是候选人职业素养、文化适配性及细节管理能力的隐性信号,仪表作为个人职业品牌的“第一张名片”,在外企招聘场景中贯穿于简历筛选、视频面试、现场测评到入职面谈的全流程,其重要性体现在多个维度。

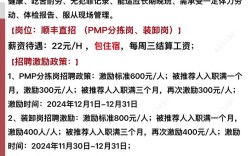

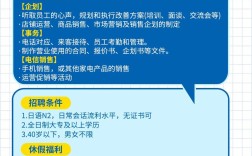

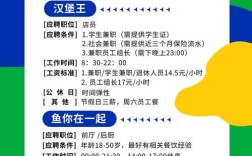

从企业视角看,外企通常将仪表视为候选人“软技能”的重要组成部分,许多跨国公司在招聘手册中明确要求员工代表公司形象,尤其是在客户沟通、商务谈判等场景中,员工的着装、仪态直接影响客户对企业的信任度,快消行业的外企在招聘销售或市场岗位时,会特别关注候选人的着装是否得体、举止是否自信,因为这直接关联到未来工作中与客户互动的专业度,科技行业虽以 casual 文化著称,但面试时的“商务休闲装”仍是默认标准,随意穿着可能被解读为对场合的不重视或缺乏团队协作意识。

从候选人角度看,仪表是传递职业态度的快捷方式,研究表明,招聘官在面试开始的7秒内就会对候选人形成初步印象,而仪表是这一阶段最核心的评估要素,得体的着装(如男士西装革履、女士职业套装)能快速建立专业感,而整洁的发型、淡雅的妆容、干净的鞋履等细节,则能体现候选人的自律性和对细节的关注,某知名咨询公司在校园招聘中曾拒绝过一位能力突出的候选人,原因在于其面试时穿着运动鞋配西装,被团队认为“缺乏对规则的敬畏心”,而这恰是咨询行业最看重的职业素养之一。

仪表的评估标准在不同外企文化中存在差异,但核心逻辑一致,以行业划分,金融、法律、奢侈品等传统行业对仪表的要求最为严格,通常要求“正装出席”,且对服装品牌、配饰质感有隐性期待;互联网、科技类外企则相对宽松,强调“整洁得体”,允许休闲装但需避免过于随意(如拖鞋、短裤);制造业外企在招聘技术岗位时,可能更侧重实用性与安全性,如要求穿着工装式面试服,以地区划分,欧美企业注重“个性表达”,在得体前提下允许通过配饰、色彩展现个人风格;日韩企业则强调“严谨统一”,对发型、妆容等细节有更细致的规定。

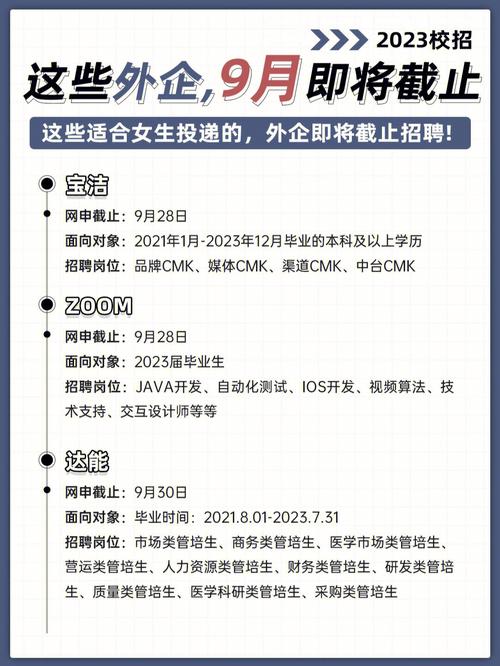

为帮助候选人更好地准备,以下是外企招聘中仪表评估的关键维度及建议:

| 评估维度 | 具体要求 | 注意事项 |

|---|---|---|

| 着装 | 金融、法律行业:深色西装、白色/浅色衬衫、素色领带、黑色皮鞋;科技行业:商务休闲装(如衬衫、西裤、平底鞋/皮鞋) | 避免过于花哨的图案、破洞衣物;服装需熨烫平整,无明显褶皱 |

| 仪容 | 男士:发型整洁,面部干净(或修剪整齐的胡须);女士:淡妆,发型利落,指甲修剪干净,颜色淡雅 | 避免夸张发型、浓妆艳抹;香水使用需适度,避免刺激性气味 |

| 仪态 | 坐姿端正,站挺拔,握手有力,眼神交流自然,微笑真诚 | 避免小动作(如抖腿、转笔);说话时语速适中,吐字清晰 |

| 配饰 | 以简约实用为主,如男士手表、女士细项链/耳钉;避免过多或夸张饰品 | 金属饰品避免碰撞声响;宗教或文化符号饰品需确保不引起误解 |

值得注意的是,仪表并非“唯衣论”,而是与专业能力、沟通技巧等硬实力相辅相成,某外资快消公司在招聘管培生时,曾有一位候选人以简约的白色衬衫、卡其色西装搭配金属细框眼镜,既展现了专业度,又通过细节传递了“干练且有创意”的特质,最终脱颖而出,相反,也有候选人因过度追求“高端形象”,穿着明显不合身的奢侈品牌西装,反而暴露了“形式大于内容”的短板。

在准备外企面试时,候选人可通过“场景模拟法”优化仪表:提前了解企业官网的“员工风采”栏目或领英上在职员工的着装风格,结合岗位性质调整细节;邀请朋友进行模拟面试,重点观察仪态是否自然、着装是否舒适得体;甚至可以拍摄视频自查,检查是否有表情僵硬、衣物褶皱等问题,仪表的“适配性”同样重要——在创意类岗位面试中,可在基础着装上加入一条有设计感的丝巾或口袋巾,展现个性但不失专业。

相关问答FAQs:

Q1:外企面试时,如果企业没有明确 dress code,应该如何选择着装?

A:建议遵循“商务休闲”原则,男士可选择深色西装外套(可不系领带)、搭配浅色衬衫、西裤和皮鞋;女士可穿西装套裙、衬衫配及膝裙或西裤,鞋子以中低跟皮鞋为宜,关键在于“整洁得体”,避免牛仔裤、运动鞋、拖鞋等过于随意的服装,若不确定行业风格,可优先参考金融、咨询行业的标准,这类行业的着装要求普遍较高,且不会因过于正式而扣分。

Q2:预算有限时,如何通过仪表展现专业感?

A:专业感更多体现在“细节”而非“价格”,优先选择基础款单品,如合身的白色/浅蓝色衬衫、剪裁优良的深色西装(可租赁或购买平价品牌),确保衣物无污渍、无褶皱,配饰方面,一块简约的手表、擦亮的皮鞋、整洁的发型和淡雅的妆容能显著提升质感,仪态管理是“零成本”加分项——保持微笑、眼神交流和挺拔的姿态,比昂贵的服装更能传递自信与专业。