外企招聘是一个系统性工程,既要考量候选人的硬技能,也要评估其软实力与文化契合度,通过多年的招聘实践,我深刻体会到,外企招聘的核心在于“精准匹配”——即岗位需求与候选人能力、企业文化与候选人价值观、团队氛围与候选人特质的深度契合,以下从招聘流程、关键能力评估、文化适配及常见误区四个维度,分享具体心得。

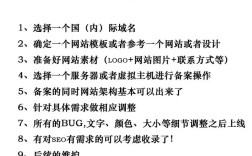

在招聘流程设计上,外企通常强调标准化与灵活性的平衡,标准化流程能确保公平性,比如简历初筛、笔试、多轮面试(业务面、HR面、高管面)等环节环环相扣,每个环节都有明确的评估标准,技术岗候选人需通过在线编程测试,评估代码逻辑与问题解决能力;市场岗则可能要求提交案例分析报告,考察市场洞察与策略制定能力,但灵活性同样重要,尤其在高端人才招聘中,我们曾遇到过一位候选人虽未完全满足岗位要求的“3年以上行业经验”,但其跨领域创新思维与快速学习能力被业务部门高度认可,最终通过增设“试用期项目考核”的方式破格录用,结果证明其表现远超预期,流程需具备“刚性框架”与“弹性空间”,避免因标准化错失潜力人才。

关键能力评估是招聘的重中之重,外企普遍采用“能力素质模型”(Competency Model)作为标尺,以“客户导向”能力为例,我们会通过STAR法则(情境-任务-行动-结果)追问候选人过往经历:“请描述一次你通过客户反馈优化产品/服务的具体案例?”通过候选人的描述,判断其是否主动挖掘客户需求、是否推动跨部门协作解决问题,以及最终是否带来客户满意度或业绩的提升,外企对“学习敏锐度”(Learning Agility)的重视程度日益提升,尤其在快速变化的行业(如互联网、新能源),我们更关注候选人面对新领域时的学习速度与适应性,而非仅看其过往经验是否完全匹配,一位从传统零售转至电商运营的候选人,虽缺乏直播经验,但其快速学习直播工具、数据分析方法,并在三个月内实现直播间GMV增长200%,充分体现了学习敏锐度的价值。

文化适配是外企招聘中隐形的“筛选器”,外企文化通常强调多元化、包容性、结果导向与团队协作,因此在面试中会通过行为面试法(Behavioral Interview)判断候选人与文化的契合度,当被问及“如何处理团队分歧”时,候选人若能倾听不同意见、聚焦共同目标并推动共识,而非坚持己见或回避冲突,更符合外企的协作文化,我们还曾设计过“小组讨论”环节,观察候选人在无领导角色中的沟通方式、影响力及情绪管理能力,发现部分技术能力顶尖的候选人因过于强势或缺乏倾听意识,最终未被录用,因为外企认为“能力互补”的团队比“个人英雄主义”更能创造长期价值,值得注意的是,文化适配并非“复制粘贴”,而是核心价值观的一致性,例如外企重视“诚信”,若候选人过往经历中存在夸大业绩或数据造假的情况,即使能力再强也会一票否决。

招聘中常见的误区包括“唯经验论”与“光环效应”。“唯经验论”指过度看重候选人过往的行业或公司背景,忽视其底层能力,曾有知名快消公司的候选人应聘初创企业市场总监,虽缺乏创业公司经验,但其品牌建设与渠道管理能力被证明可快速迁移,最终成功带领团队打开市场。“光环效应”则是对来自大厂或名校的候选人过度信任,忽略其实际工作成果,我们曾录用过一位来自某互联网大厂的运营经理,但其过往业绩多依赖平台流量红利,独立操盘项目时却因缺乏精细化运营能力导致数据下滑,最终在试用期未通过,招聘中需保持“理性偏见”——既不迷信背景,也不忽视潜力,而是通过具体案例与数据验证能力。

相关问答FAQs

Q1:外企招聘时,英语能力是硬性要求吗?

A:并非所有岗位都要求“流利的英语口语”,而是根据岗位性质与业务需求设定差异化标准,总部沟通频繁的岗位(如战略规划、国际业务)需具备商务英语听说读写能力;而纯技术岗或本地市场岗,可能仅需阅读英文技术文档或邮件即可,部分外企会提供英语测试(如笔试、口语面试),但更看重实际应用场景中的沟通效率,而非单纯追求“证书”或“口音”。

Q2:如何判断候选人在面试中是否存在“过度包装”?

A:可通过“追问细节”与“交叉验证”识破过度包装,候选人声称“独立负责某项目实现业绩翻倍”,可追问具体项目背景、个人职责分工、遇到的挑战及量化结果(如“如何突破渠道瓶颈?”“具体增长数据是多少?”);同时通过背景调查核实其描述的真实性,例如联系前同事了解实际贡献度,观察候选人回答问题的逻辑性与一致性,若对同一事件的描述在不同环节存在矛盾,或无法解释具体行动逻辑,可能存在夸大成分。