在当前就业市场竞争激烈的背景下,招聘过程中的信息不对称问题日益凸显,部分企业或个人利用“空口协议”进行招聘,给求职者带来了诸多风险,所谓“空口协议招聘”,指的是招聘方在招聘过程中仅通过口头承诺、模糊描述等方式与求职者达成约定,未签订具有法律效力的书面劳动合同或协议,导致双方权利义务不明确,一旦发生纠纷,求职者往往难以维权,这种行为不仅违反了《中华人民共和国劳动合同法》的相关规定,也对求职者的职业发展和合法权益造成了严重威胁。

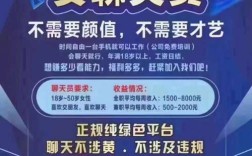

从实际情况来看,“空口协议招聘”通常表现为几种典型形式,一种是招聘时承诺高薪、职位晋升、绩效奖金等优厚条件,但入职后以“公司调整”“业绩未达标”等理由拒绝兑现;另一种是约定试用期但不签订劳动合同,试用期结束后以“不符合录用条件”为由辞退求职者,变相使用廉价劳动力;还有一种是通过招聘信息模糊岗位具体职责、薪资结构,仅口头告知“底薪加提成”,但对提成比例、发放条件等关键信息含糊其辞,导致求职者实际收入与预期差距巨大,这些行为背后,往往是招聘方意图规避法律风险,利用求职者急于就业的心理谋取不当利益。

为了更清晰地识别“空口协议招聘”的常见套路,以下通过表格列举其主要特征及风险点:

| 招聘环节 | 常见套路 | 潜在风险 |

|---|---|---|

| 招聘信息 | 岗位名称模糊(如“储备经理”“合伙人”),薪资范围标注“面议”或“上不封顶” | 实际岗位与描述不符,薪资存在虚高成分 |

| 面试沟通 | 仅口头承诺福利待遇(如“年底双薪”“带薪年假”),拒绝提供书面说明 | 入职后福利缩水或无法兑现 |

| 录用通知 | 仅通过电话、微信发送录用意向,要求“先入职再签合同” | 未签订劳动合同导致劳动权益无保障 |

| 试用期管理 | 试用期不缴纳社保,以“考察能力”为由安排与岗位无关的工作 | 试用期权益受损,被非法辞退时难以维权 |

求职者如何防范“空口协议招聘”的风险?在求职过程中应提高警惕,对任何口头承诺保持审慎态度,要求招聘方提供书面录用通知,明确岗位、薪资、工作地点、合同期限等核心内容,入职前务必签订书面劳动合同,仔细阅读条款,特别是关于薪资结构、试用期、解约赔偿等部分,如有疑问应及时提出并要求修改,可通过“国家企业信用信息公示系统”等渠道查询企业资质,了解其是否存在劳动纠纷或违法记录,避免进入不良企业,若遭遇“空口协议”导致的权益受损,应及时收集证据(如聊天记录、工资条、考勤记录等),向劳动监察部门投诉或申请劳动仲裁,通过法律途径维护自身合法权益。

企业在招聘过程中也应严格遵守法律法规,诚信履行招聘承诺,根据《劳动合同法》第十条规定,建立劳动关系应当订立书面劳动合同,口头协议不具备法律效力,企业若未及时与劳动者签订劳动合同,需承担支付双倍工资、补缴社保等法律责任,诚信是企业立足之本,只有规范招聘流程、明确双方权利义务,才能吸引和留住优秀人才,实现可持续发展。

相关问答FAQs:

-

问:如果入职时只做了口头约定,没有签订劳动合同,工资被拖欠怎么办? 答:即使未签订书面劳动合同,只要存在事实劳动关系(如存在工资支付记录、工作证、考勤记录等证据),劳动者仍可主张权益,建议首先与用人单位协商,协商不成可收集证据向当地劳动监察大队投诉,或申请劳动仲裁要求支付拖欠工资及未签劳动合同的双倍工资差额,注意劳动仲裁时效为一年,需在权益受损后及时主张。

-

问:试用期口头承诺转正后薪资,但转正后降低标准,如何维权? 答:试用期薪资约定属于劳动合同的重要组成部分,若招聘方在招聘时已明确转正后薪资标准,该承诺对双方具有约束力,劳动者可收集招聘信息、面试沟通记录(如邮件、微信截图)等证据,证明薪资约定,向劳动仲裁委员会申请仲裁,要求用人单位按承诺支付薪资差额,若用人单位未依法签订劳动合同,还可主张双倍工资赔偿。