是否形如ax+b=0(a≠0),含一个未知数且次数为1,化简后符合此形式就是一元一次方程。

准确识别一个方程是否为一元一次方程,需严格依据其定义和特征进行判断,以下是详细的步骤、条件及示例分析:

核心定义与基本特征

-

单一未知数(“元”):方程中仅包含一个用字母表示的未知量(如x、y或z),其他均为已知常数或已确定的数值表达式,在方程3x+5=0中,只有x是未知数;而像2x+y=7这样的式子因含有两个未知数(x和y),则不属于一元一次方程。

-

未知数的最高次数为1(“次”):即该未知数被提升到幂指数的位置时,其指数必须是1,这意味着不能出现平方项(如x²)、立方项(如x³)或更高次幂,也不能有根号下含未知数的情况(如√x),方程4−2x=0符合要求,但x²−3=0显然不满足此条件。

-

整式方程的本质:分母位置不能出现未知数,若某个项的分母里有变量,那么它属于分式方程而非整式方程。(2/x)+3=5就不是一元一次方程,因为分母中含有x;相反,(3x)/4−5=0则是合法的,因为这里的分母只是数字4。

-

等式的结构要求:必须存在等号“=”,将左右两边连接起来形成平等关系,没有等号的代数表达式(如单项式3x)不能称为方程,自然也不可能是一元一次方程。

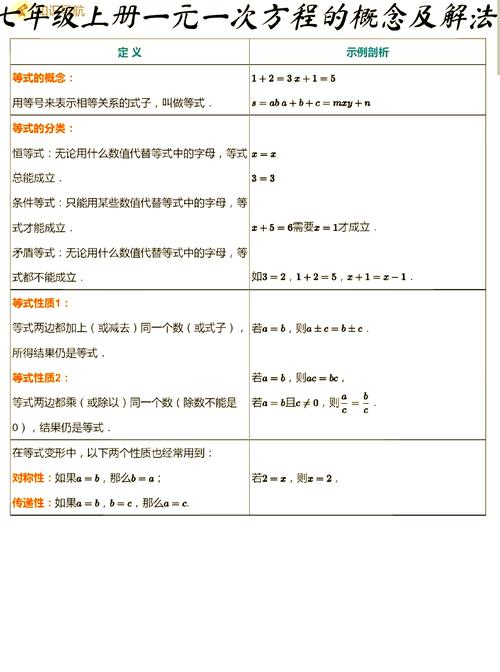

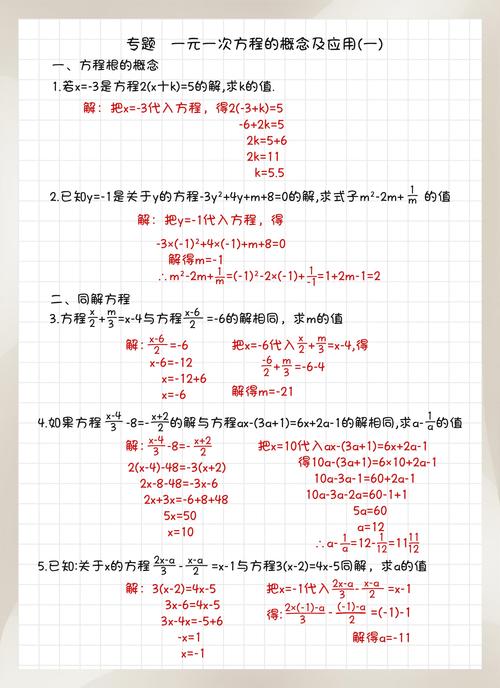

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删) -

系数非零的限制:整理成标准形式ax+b=0后,未知数前的系数a必须不等于零,如果系数为零,则方程退化为b=0,这与未知数无关,失去了求解的意义,0·x+5=0不是有效的一元一次方程,因其无法解出x的值。

标准化验证流程

| 步骤 | 目的 | 注意事项 | |

|---|---|---|---|

| 第一步:确认等式 | 检查是否存在等号“=”,确保左右两侧都是合法的数学表达式 | 排除不等式或其他非等式形式 | 若没有等号,直接判定不是方程 |

| 第二步:判断整式性 | 查看所有项是否都是整式,特别是分母是否含有未知数 | 区分整式方程与分式方程 | 注意隐藏的分母形式,如写成除法形式的分数也可能暗示分母含变量 |

| 第三步:整理变形 | 通过去括号、移项、合并同类项等操作,尝试将方程转化为ax+b=0的标准形态 | 明确未知数及其次数 | 小心符号变化,尤其是括号前有负号时的去括号处理 |

| 第四步:检验条件 | 核对四项关键指标——单未知数、次数为1、整式结构、系数非零 | 确保完全符合定义 | 即使表面看似简单,也需逐一验证每个条件 |

典型示例解析

| 序号 | 原方程 | 是否符合? | 理由说明 |

|---|---|---|---|

| 1 | 5x − 8 = 2x + 3 | ✔️是 | 经移项合并得3x−11=0,满足单未知数、次数1、整式、系数非零 |

| 2 | x² − 4 = 0 | ❌否 | 未知数次数为2,属于二次方程 |

| 3 | (x+1)/2 = 3x | ✔️是 | 去分母后得到x+1=6x→5x−1=0,仍保持一次特性 |

| 4 | 2/y + y = 7 | ❌否 | 分母含未知数y,属于分式方程 |

| 5 | 0·x + 6 = 0 | ❌否 | 系数a=0,无法构成有效方程 |

| 6 | √(x+2)=3 | ❌否 | 根号内含未知数,非整式方程 |

| 7 | 3(x−4)=15 | ✔️是 | 展开后为3x−12=15→3x−27=0,符合所有条件 |

| 8 | x | + 5 = 10 |

常见误区警示

-

混淆“项的次数”与“未知数的次数”:有些同学可能会误将整个多项式的次数当作判断标准,应关注单个未知数的最高次数,在方程x+x²=0中,虽然常数项的次数低,但由于存在x²项,整体仍属于二次方程。

-

忽视隐含条件的检查:有时候方程可能以伪装的形式出现,比如带有绝对值、根号或者复杂的嵌套结构,此时需要先化简再判断。∣2x∣−3=0实际上是分段讨论的两个一次方程的组合体,严格来说不属于标准的一元一次方程。

-

过度依赖外观直觉:不要仅凭肉眼观察就下上文归纳,必须通过代数运算将其转化为标准形式才能最终确认,看似复杂的方程可能经过化简后变成简单的一元一次方程。

相关问答FAQs

Q1:为什么像( x+1)(x−1)=0这样的方程不是一元一次方程? A1:因为它展开后得到x²−1=0,未知数的最高次数变为2,属于二次方程,虽然它可以分解为两个一次因式的乘积,但整体上仍是二次方程。

Q2:如何快速判断一个复杂方程是否是一元一次方程? A2:遵循“三步法”——一看是否有等号;二看是否只有一个未知数且次数为1;三看能否整理成ax+b=0的形式(a≠0),特别注意分母、根号等特殊结构的存在与否。

识别一元一次方程的关键在于严格对照定义,逐步验证每个必要条件,并通过适当的代数